一、调查背景与目的

随着智能手机的普及,中学生群体逐渐成为手机使用的重要人群。本次调查旨在了解中学生手机持有现状、使用习惯及其对学习和生活的影响,为学校、家庭和社会提供管理建议。

二、调查方法与样本

1. 调查对象:覆盖初中至高中学生,包括重点中学与普通中学,共收集有效问卷3850份(线上及线下结合)。

2. 调查内容:涵盖手机品牌、价格、使用时长、功能用途、消费来源、家长态度及影响等维度。

三、调查结果与分析

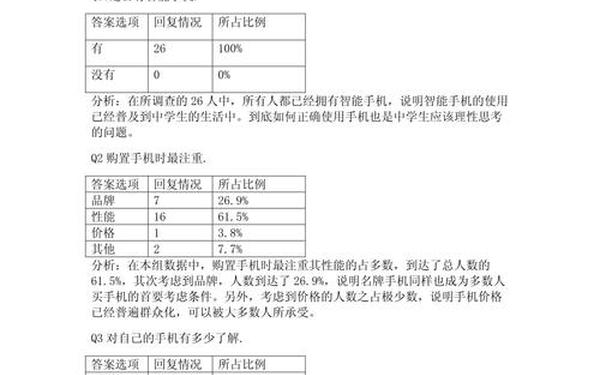

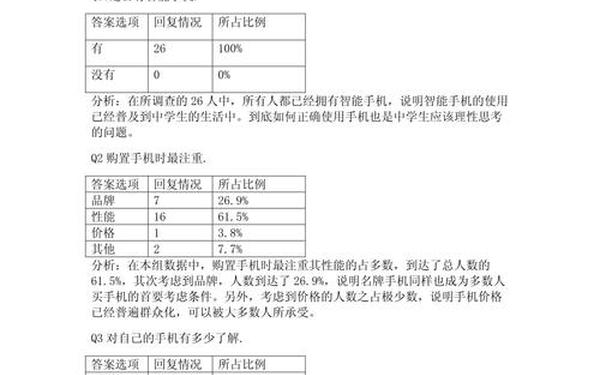

(一)手机持有现状

1. 普及率与品牌偏好:

约80%中学生拥有手机,其中52.83%的学生在校携带手机。

品牌以三星、诺基亚、索尼爱立信为主(占比55%),国产手机仅占12%。

2. 价格与资金来源:

76%的手机价格在2000-3000元,超12%使用1000元以下的低端机型。

71.19%的手机由父母购买,仅8.26%通过兼职自购。

(二)使用行为与功能

1. 主要用途:

通信(64.1%)、社交(微信/QQ等)、娱乐(游戏、音乐)及学习辅助(查资料)。

36%的学生将游戏作为主要功能,15.9%曾收发无聊短信,2.99%接触不健康信息。

2. 使用时长与地点:

高中生日均使用超2小时(初中生多在1小时内),地点集中于家中(45%)和宿舍(25%)。

(三)影响与问题

1. 学业影响:

11.2%学生成绩明显下降,63.1%认为无明显关联;84.3%认为手机辅助学习(如查资料)。

2. 身心健康:

常见身体症状:视力模糊(32%)、颈肩酸痛(28%)、头晕(25%)。

心理影响:部分学生因攀比心理(23%)或沉迷游戏(36%)产生依赖。

3. 社交与消费习惯:

40.8%学生通过手机更愿表达真实想法,但现实社交能力减弱。

消费集中在50-120元/月,短信费占比超30%。

四、建议与对策

1. 学校管理:

增设校园公用电话,减少手机携带必要性。

制定分级管理政策,如限制课堂使用、允许非智能机型。

2. 家庭引导:

家长需关注子女使用动机,避免盲目满足需求,加强话费监管。

3. 学生自律:

明确手机工具属性,避免娱乐化滥用,合理分配学习与娱乐时间。

4. 社会支持:

推广健康网络内容,规范手游及社交平台,减少不良信息传播。

五、结论

中学生手机使用呈现高普及率与功能多样化特点,虽便利沟通与学习,但需警惕依赖性与负面影响。通过家校协同管理、学生自律及社会支持,可实现手机使用的合理平衡。