月圆人圆联中韵:中秋与月亮的诗意对话

皓月当空,桂影婆娑,中秋不仅是团圆的象征,更是中华文化中诗性与哲思的凝结。作为传统节日的重要载体,中秋对联与月亮主题的楹联以寥寥数语,将自然意象与人文情感交织,成为跨越时空的文化符号。从“中天一轮满,秋野万里香”的丰收喜悦,到“露从今夜白,月是故乡明”的游子情思,这些对联既是对自然之美的礼赞,亦是对人间百态的凝练表达。本文将从文化意蕴、艺术形式、情感投射三个维度,解析中秋与月亮对联的深层内涵,并探讨其当代价值。

文化意蕴:天人合一的哲学映射

中秋对联的文化根基深植于中国古代的“天人合一”思想。月亮的圆缺被视为宇宙规律的缩影,而中秋的满月则象征着圆满与和谐。如对联“三五良宵开玉宇,大千世界涌冰轮”,以“玉宇”与“冰轮”的意象,将人间佳节与宇宙秩序相联结,体现了古人对天时、地利、人和的追求。再如“天上月圆,人间月半,月月月圆逢月半”,通过时间循环的巧妙对应,揭示了自然规律与人类生活的共生关系。

这种哲学映射还体现在对历史典故的化用上。例如“庾亮登楼,平分秋色;袁宏泛渚,遍洗寰瀛”,借魏晋名士赏月的雅事,赋予中秋以文人风骨。而“仙偶幸逢,明月妆成银世界”,则融神话传说于现实景观,使对联成为连接世俗与超验的桥梁。这些作品不仅是节日装饰,更是文化记忆的载体,承载着中华民族对宇宙、历史与生命的集体认知。

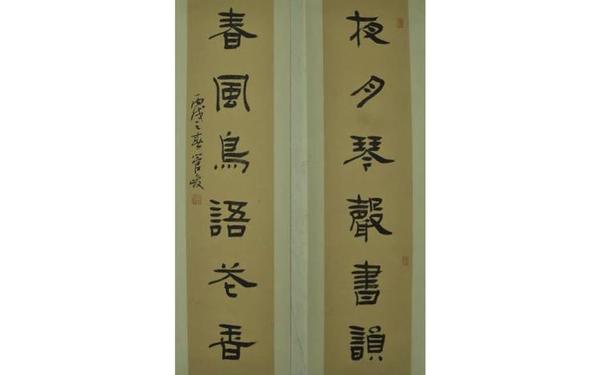

艺术形式:对仗工整的美学密码

中秋与月亮对联的艺术魅力,首先源于其严谨的格律。七言联“中天一轮满,秋野万里香”,上下联字数相等、平仄相对,且“中天”与“秋野”、“一轮”与“万里”形成空间与数量的精巧对仗。这种结构不仅强化了音韵节奏,更通过视觉平衡传递出和谐之美。再如拆字联“半夜二更半,中秋八月中”,利用汉字结构特性,将时间概念转化为文字游戏,展现出汉语的独特表现力。

意象选择上,此类对联常以月亮为核心,搭配自然与人文元素。例如“月静池塘桐叶影,风摇庭幕桂花香”,通过“月”“风”“桐叶”“桂花”等意象的叠加,构建出多维度的感官体验。而“含雪魄,银汉漾金辉”,则以比喻手法将月光比作“雪魄”,星河喻为“金辉”,赋予天文现象以质感与温度。这些创作手法使对联超越简单的描述,升华为诗意盎然的微型画卷。

情感投射:团圆与哲思的双重表达

中秋对联的情感内核集中于“团圆”主题。如“喜得天开清旷域,宛然人在广寒宫”,以月宫仙境喻人间欢聚,寄托了对家庭和睦的向往;“共赏圆月,不忘骨肉父老;喜迎中秋,怀念台湾同胞”,则扩展了“团圆”的地理边界,赋予其家国一体的政治寓意。月亮的永恒性也催生了关于生命短暂的思考,如“尘中人自老,天际月常明”,在对比中凸显人生的渺小与自然的恒久。

部分作品还蕴含辩证哲思。“人逢喜事精神爽,月到中秋光辉增”,将主观情绪与客观景象联动,暗示心境对世界的重塑;而“天若有情天亦老,月如无恨月常圆”,则借自然规律探讨情感的本质——月的“无恨”恰是因其超越人性桎梏。这种对永恒与瞬间、有情与无情的思辨,使中秋对联突破节日文学的局限,具备了普世性的哲学深度。

当代价值:传统符号的现代转化

在全球化语境下,中秋对联面临传承与创新的双重挑战。一方面,其浓缩的文化基因具有不可替代性,如“万家灯火映人间”等作品,仍能唤起现代人的情感共鸣;网络时代催生了“月饼香溢,键盘声传千言万语”等新创对联,将传统意象与数字文明结合。这种转化并非对古典美学的消解,而是文化生命力的延续。

学者指出,对联的二次创作应把握“守正”与“出新”的平衡。例如“美酒佳人伴身侧,春风自得意;夜市千灯映皎月,人月俩团圆”,在保留对仗工整的基础上,融入都市夜生活场景,使古典形式焕发现代生机。跨媒介传播成为新趋势,短视频平台上的动态楹联、AR技术实现的沉浸式赏月对联,正在重构传统文化体验方式。

月光下的文化基因

从祭月古礼到万家灯火的楹联,中秋与月亮的对联既是文化记忆的容器,也是情感表达的媒介。它们以最精炼的语言形式,承载着最丰厚的文化内涵——既有对宇宙规律的敬畏,也有对人间烟火的眷恋;既见证着历史的变迁,也参与着现代的建构。未来研究可进一步关注新媒体语境下的对联传播机制,或通过比较文学视角探索其与世界其他月亮文化的异同。当我们在中秋之夜品读这些对联时,不仅是在欣赏文字的艺术,更是在触摸一个民族的精神密码。