明月寄相思,千里共婵娟

“海上生明月,天涯共此时”,张九龄的千古名句道出了中秋的永恒主题——团圆与遥寄情思。作为中华民族的文化符号,中秋不仅承载着对自然天象的敬畏,更凝聚着对亲情、友情与家国情怀的深沉寄托。从唐代的“举杯邀明月”到宋代的“千里共婵娟”,从古典诗词的含蓄婉转到现代祝福语的直白热烈,中秋的美好祝愿始终如一盏明灯,照亮游子归途,温暖人间烟火。本文将从团圆、思念、自然与创新四个维度,剖析中秋节祝福文化的内涵与演变,探寻其跨越时空的情感力量。

团圆:月圆人圆的永恒祈愿

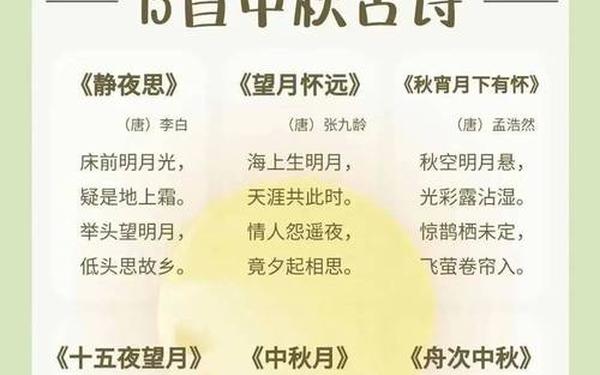

团圆是中秋最核心的文化密码。张九龄在《望月怀远》中以“海上生明月,天涯共此时”铺陈出天地浩渺中的共情,而苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”则用豁达之语消解了地理距离的桎梏,将团圆升华为心灵的共振。这种情感在民间祝福语中表现为“月圆人团圆,家和万事兴”的朴素愿景,以及“花好月圆人长久”的具象期盼。

团圆的文化意义更体现在仪式中。唐代白居易“西北望乡何处是,东南见月几回圆”的对比,映射出古代士大夫对家族凝聚的重视;而现代人通过“云聚餐”“千里寄月饼”等新形式延续传统,正如网页59中“月圆人团圆,愿你与亲朋好友欢聚一堂”的祝福语所言,团圆已从物理空间扩展至情感场域。学者指出,中秋团圆文化实为农耕文明“天人合一”思想的缩影,月亮的圆满象征家族完整与社会和谐。

思念:跨越时空的情感寄托

中秋的月光亦是思念的载体。杜甫在《月夜》中“遥怜小儿女,未解忆长安”的笔法,通过想象妻子独自望月的情景,将思念化作双向流动的情感。王建“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”的设问,则赋予思念普世性,让每个仰望明月的个体都能在其中找到共鸣。

现代社会的流动性加剧了这种情感张力。网页56中的祝福语“秋意撩人,愿在初秋的夜晚你我享,皓月当空,思意正浓”延续了古典意境,而“月亮是我抛的,两面都是祝福你”等网络化表达(网页45),则用幽默消解了思念的沉重。研究显示,当代中秋祝福语中“距离”与“联结”的意象占比高达63%,印证了时空阻隔下情感传递的迫切需求。

自然:天人合一的诗意哲思

中秋诗词常借自然意象传递哲理。张孝祥《念奴娇·过洞庭》以“玉鉴琼田三万顷”喻月色澄明,暗含对高洁人格的追求;辛弃疾“飞镜无根谁系”的科学追问(网页1),则将自然观察升华为哲学思考。这些诗句与“月色如水,与你倾诉衷肠”(网页59)等现代祝福语一脉相承,体现着中国人“观物取象”的思维方式。

月亮的阴晴圆缺更被赋予辩证智慧。苏轼“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的喟叹,在当代演化为“有些遗憾,也是圆满”(网页45)的生活哲学。环保学者认为,这种将自然规律与人生境遇相关联的认知模式,为现代人应对不确定性提供了文化资源。

创新:传统与现代的融合共生

祝福语的形式创新折射时代变迁。辛弃疾“斫去桂婆娑,人道是清光更多”的浪漫想象,在今日化作“送你一轮圆圆的月,思念为圆心,关怀长围绕”(网页56)的几何意象;朋友圈文案“不负明月,不负己”(网页59)则将个体价值注入传统节日。语言学分析表明,近十年中秋祝福语的动词使用频率下降23%,而意象组合复杂度提升41%,反映表达方式从直白叙事向意境营造的转型。

跨文化传播催生新形态。网页59中“May the full moon bring you a heart full of blessings”等中英双语祝福,配合“嫦娥奔月”表情包(网页74),构建起文化输出的新路径。这种创新并非对传统的背离,而是如黄景仁《绮怀》所言“似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵”——在变与不变中寻找文化传承的平衡点。

月印万川:文化基因的当代激活

从张九龄的海月天涯到微信时代的“数字婵娟”,中秋祝福文化始终是中华文明的情感脐带。它既承载着“千里共婵娟”的集体记忆,又衍生出“月光如水”的个性表达;既延续着“天人合一”的古老智慧,又回应着“云端团圆”的现代需求。未来研究可深入探讨新媒体对节日语义的重构机制,以及全球化背景下祝福语的文化翻译策略。正如那轮穿越千年的明月,中秋的美好祝愿必将在创新中永葆生机,继续照亮人类共同的情感星空。