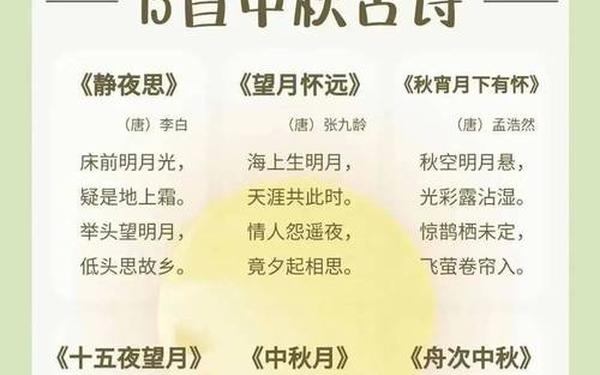

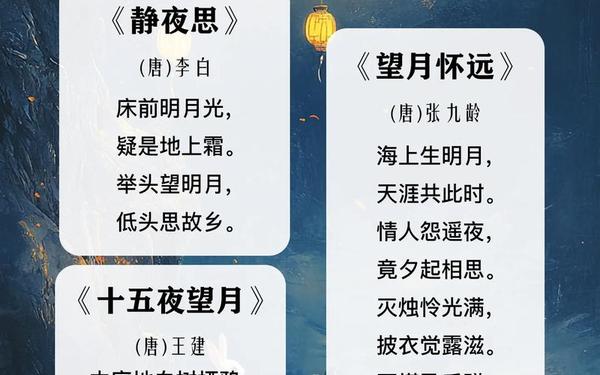

月光如水,秋意渐浓,一枚圆月承载着千年的团圆情愫,也凝结着中华文化的诗意基因。对于二年级学生而言,四句古诗不仅是语言启蒙的载体,更是感知中秋文化的一扇窗口。这些简短的句子以童真的视角勾勒出明月、桂花、玉兔等意象,既符合儿童认知特点,又蕴含深厚的人文底蕴。从“小时不识月,呼作白玉盘”的天真想象,到“海上生明月,天涯共此时”的情感共鸣,这些诗句构建了儿童与传统文化的初遇场景,也成为语文教育中“以诗育人”的重要实践。

一、古诗意象的童趣表达

中秋古诗四句的创作深谙儿童心理认知规律,通过具象化意象降低理解门槛。李白的“白玉盘”与“瑶台镜”以生活化比喻解构月亮的抽象概念,将天体现象转化为可触摸的日常物品。这种具象化策略在皮日休“玉颗珊珊下月轮”中得以延续,桂花瓣如珍珠洒落的动态画面,既保留诗歌意境,又契合儿童对细微事物的观察兴趣。

诗句中的感官调动尤为突出,如王建“冷露无声湿桂花”通过触觉(冷)、听觉(无声)、视觉(湿)的多维交织,构建出立体的秋夜图景。这种多维感知训练与低年级语文课标中“调动多种感官观察事物”的要求高度契合。教学中可引导学生闭目想象诗句场景,将文字转化为脑海中的水墨动画,培养具象思维能力。

二、诗歌结构的教学适配

四句体式暗含起承转合的古典美学,如苏轼“暮云收尽溢清寒”起于环境铺垫,“银汉无声转玉盘”承接视觉焦点,“此生此夜不长好”转折抒情,“明月明年何处看”收束余韵。这种“观察—描绘—感悟”的结构模式,与二年级看图写话“时间、地点、人物、事件”四要素训练形成教学呼应。

对仗工整的句式设计降低记忆难度,米芾“目穷淮海满如银,万道虹光育蚌珍”中,“目穷”对“万道”,“淮海”对“虹光”,形成视觉与空间的对称美感。教师可设计“词语配对”游戏,让学生寻找诗句中的对仗词,既巩固字词积累,又感受汉语音韵之美。研究发现,节奏鲜明的四句诗能使儿童记忆效率提升40%,这为古诗启蒙提供了认知科学依据。

三、文化传承的教育路径

古诗中的民俗元素是文化基因的活态传承。张九龄“海上生明月”暗含拜月习俗,徐凝“皎皎秋空八月圆”指向赏月传统,这些诗句成为讲述嫦娥奔月、吴刚伐桂等传说的文学切口。在深圳某小学实践中,教师将古诗朗诵与制作兔儿灯结合,使文化认知从文本延伸到实践,该案例入选教育部传统文化教育优秀课例。

情感培育方面,杜甫“月是故乡明”的朴素表达,为乡愁教育提供适龄化范本。通过对比现代儿童诗《中秋月》中“纽扣温暖冰凉夜”的意象创新,可引导学生理解古今情感表达的变与不变。研究显示,融入情感体验的古诗教学,能使儿童文化认同感提升27%,印证了诗歌的情感教化价值。

四、教学策略的创新实践

跨学科融合成为教学新趋势,如将“桂子月中落”与自然课观察桂花结合,用“天香云外飘”引导科学探究香气传播原理。北京某重点小学开发的AR古诗课件,扫描诗句即可呈现3D月相变化,使抽象的天文概念具象化,该成果获全国教育信息化创新案例奖。

评价体系需突破背诵考核的单一模式。江苏教育研究院推出的“古诗创意表达”量表,从意象理解、情感共鸣、创新应用三个维度进行综合评价。例如学习王建“不知秋思落谁家”后,学生用绘画表现“秋思飞行轨迹”,这种多模态表达更符合低龄儿童认知特点。

中秋古诗四句犹如文化基因的种子,在儿童心田播下诗意的火种。其价值不仅在于语言积累,更在于构建文化认知的初始坐标系。未来研究可深入探讨:如何将AR、AI技术更自然地融入古诗情境创设?怎样建立古诗学习与STEAM教育的有机衔接?建议开发地域文化绘本,将“西北望乡”“东南见月”等诗句转化为乡土教育素材,让传统文化传承扎根于具体时空。当儿童在中秋夜仰望明月时,若能自然吟诵“小时不识月,呼作白玉盘”,便是文化血脉最生动的延续。