夜幕初垂,桂香氤氲的庭院里,玉盘般的明月悬于天际,稚嫩的童声吟诵着"小时不识月,呼作白玉盘"的诗句。对于二年级学生而言,中秋赏月不仅是传统文化的启蒙课,更是通过看图写话训练观察力与表达力的重要契机。这种将传统节日与语文素养相结合的写作形式,既能培养儿童对传统文化的亲近感,又能通过具象的画面引导其构建语言逻辑。

图画元素的捕捉与重构

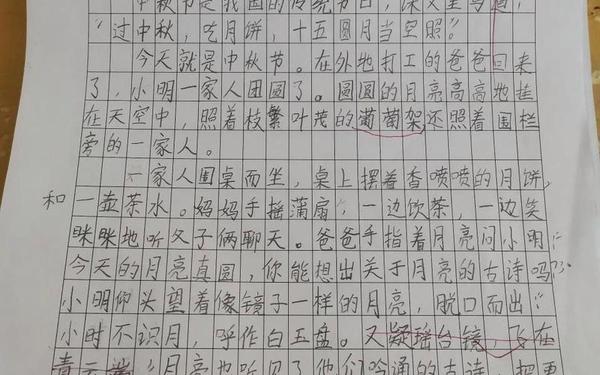

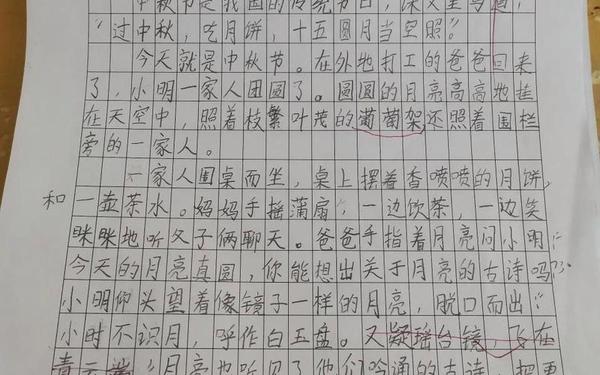

在二年级中秋赏月主题的看图写话中,月亮、月饼、团圆场景构成核心视觉符号。如网页1中《中秋节赏月》系列范文所示,学生需准确识别图中"圆月如镜"、"石桌围坐"、"月饼香甜"等关键意象,并通过"时间+地点+人物+事件"的观察框架建立基础叙事结构。例如范文三通过"小明、姐姐、爷爷奶奶围坐院子"的场景捕捉,快速构建出"团圆饭—赏月—讲故事"的叙事线索。

进阶训练应引导学生关注画面中的动态细节与情感暗示。网页39的写作指导强调"云遮月"的拟人化处理,将自然现象转化为"害羞小姑娘"的生动形象,这种由静态到动态的思维转换,能激活学生的想象力。教师可借助对比教学法,展示不同月相图画,让学生理解"圆月"在中秋语境中的象征意义——如网页56所述"月亮圆润象征家庭圆满"的文化内涵。

语言表达的阶梯式训练

初级写话需要遵循"四要素"写作法。如网页73所示,通过"中秋夜—庭院—全家人—赏月吃月饼"的句式完成基础表达,继而加入味觉(豆沙月饼的香甜)、听觉(爷爷讲故事的语调)、视觉(月光如水的庭院)等多维度描写。这种分层递进的训练模式,符合7-8岁儿童从具象到抽象的认知规律。

在语言升级层面,可引入古诗意象与现代生活场景的融合。网页1中范文一创造性地将李白诗句与月饼滋味结合,让"白玉盘"的古典意象与"蛋黄月饼"的现代元素产生时空对话。教师可设计"月下对话"情景剧,让学生扮演嫦娥、玉兔等角色,将网页25提到的"嫦娥奔月"传说转化为口语化表达,再整理为书面文字。

情感传递的多维路径

家庭温情的具象化表达是情感传递的首要渠道。如网页39范文二所示,"妈妈分月饼时眼角的笑纹"、"爷爷讲故事时的白胡子颤动"等细节,能将抽象的家庭温暖转化为可感知的画面。教学中可采用"情感拼图"法,让学生分别描写不同家庭成员的中秋活动,最后组合成完整的团圆图景。

文化认同的培育需要历史维度与当下体验的交织。网页62的写作案例中,学生通过对比"内蒙古奶奶家的中秋节"与"城市赏月晚会",在时空转换中理解"月是故乡明"的文化基因。教师可结合网页56提到的"祭月"习俗演变,设计"古今中秋对比表",引导学生思考传统文化在现代社会的传承方式。

教学策略的创新实践

分步指导体系应建立"观察—模仿—创作"的螺旋上升路径。如网页33所示的三步教学法:先建立基础叙事框架,再填充感官细节,最后加入文化元素。对于能力较强的学生,可引入网页73的"排比式结尾"训练,通过"中秋节是...的节日"句式强化主题表达。

评价体系需要突破传统作文评分标准。除了语言通顺、结构完整等基础要求,更应重视文化元素的有机融合度,如网页1中五篇范文均包含古诗引用或神话传说,这种文化自觉应作为重要评价指标。可建立"传统文化元素使用清单",包含神话、诗词、习俗等类别,鼓励学生进行多样性尝试。

当稚嫩的笔触描绘出"月亮像奶奶做的芝麻饼"时,传统文化已悄然在儿童心中生根。这种将文化传承与语言训练相结合的教学模式,不仅培育了学生的语文核心素养,更在月饼的香甜与月光的清辉中搭建起代际沟通的桥梁。未来研究可深入探讨地域文化差异对中秋写话的影响,或开发AR技术辅助的沉浸式写作课程,让儿童在虚拟与现实交融中感受传统文化的永恒魅力。