在社会保障体系中,临时救助制度犹如及时雨,为遭遇突发性困难的家庭搭建起应急保护屏障。据统计,我国2024年共实施临时救助近千万人次,其中医疗救助占比达58%,灾害救助占21%,这项制度有效缓解了特殊困难群体的燃眉之急。作为连接救助政策与救助对象的关键纽带,申请书的撰写质量直接影响救助审核效率和救助资源分配的精准性。本文将从实务角度剖析临时救助申请书的写作方法论。

格式规范与结构要素

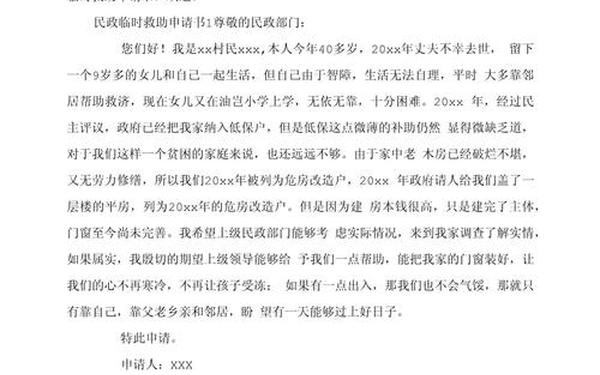

规范的文书框架是确保申请有效性的基础。标题应居中书写"临时救助申请书",采用小二号宋体强化视觉识别度,如网页11所示范本中"临时救助申请书"的规范呈现。申请人信息模块需包含姓名、身份证号、户籍地址等核心身份标识,网页17的案例中"张三,身份证号3071234,住XX市XX区"的书写方式具有典型参考价值。

正文结构需遵循"困难陈述-经济状况-救助需求"的逻辑链。网页1第2篇范文通过"突发脑出血住院治疗-借款6万元-申请医疗救助"的三段式叙述,完整呈现了因果关联。值得注意的是,多地民政部门如网页20所述,要求将家庭自救措施单独列项,如"已变卖车辆筹措医疗费"等具体化表述,这有助于审核人员准确评估救助必要性。

内容撰写的核心要点

在困难事由描述中,医疗类申请需提供诊断证明、费用清单等量化证据。如网页29案例中"右肾囊肿诊断书编号XZ2024-0382,自费支出4.7万元"的精确记载,较之"医疗费用高昂"的笼统表述更具说服力。对于灾害类救助,网页63建议采用"7·20特大暴雨导致房屋倒塌3间,直接经济损失12万元"的损失清单式写法。

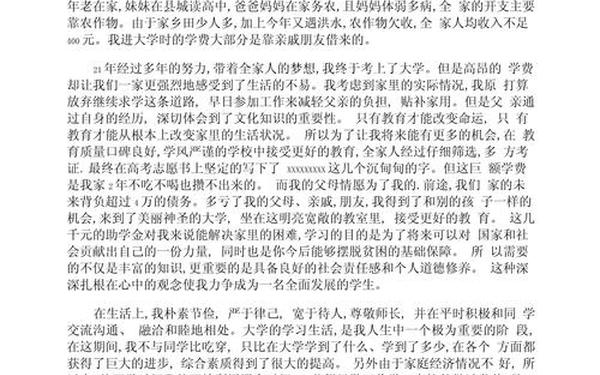

经济状况披露需系统化呈现收支结构。参考网页55的要求,应区分工资性收入、财产性收入、转移性收入三大类别,例如:"家庭月收入3200元(务工收入2500+低保金700)"。支出项目建议采用饼状图思维,如网页46案例中"医疗支出占比78%、教育支出15%、基本生活7%"的分配比例,直观展现收支失衡状态。

证据链的构建策略

佐证材料的组织应形成闭环逻辑。医疗救助申请需包含诊断证明、费用票据、保险报销凭证的三级证据,如网页1第5篇案例中"郑大一附院住院记录+新农合报销单+自费部分清单"的组合方式。对于失业导致的临时困难,网页72建议附加"企业裁员通知书+求职记录+失业保险申领回执"等连续性证据。

特别要注意网页20列出的禁止性条款,若存在"子女名下房产未披露"或"股票投资账户未申报"等情况,即便通过初审也会在核对阶段被驳回。网页34中的授权核查条款要求申请人签署《家庭经济状况核查授权书》,这意味着所有申报信息都将与税务、社保、不动产登记等部门数据进行交叉验证。

写作流程与注意事项

区域性差异需要特别关注,如网页46规定"1000元以下救助由乡镇直接审批",而网页20明确"3000元以上需县级民政部门审核"。写作前应查阅当地《临时救助实施办法》,网页55中福建省的"急难型救助72小时响应机制"与网页34四川省"18个工作日办结承诺"形成鲜明对比。

常见误区主要集中在三方面:其一,忽视时效性要素,如网页29案例中"2023年医疗费用申请2025年救助"的跨年度申请;其二,救助金额测算不合理,需参照网页63的"当地月最低工资×救助周期"公式;其三,情感渲染过度,应避免"恳请领导可怜"等非理性表达,保持客观陈述。

在民生保障体系不断完善的时代背景下,临时救助申请书的规范化写作既是公民权利的实现路径,也是公共资源优化配置的技术保障。未来可探索区块链存证技术实现医疗票据数字化核验,开发智能写作辅助系统自动生成申请书框架,通过技术赋能提高救助响应效率。建议申请人在书写时秉持"真实、完整、精准"三原则,既是对自身权益的维护,也是对社会保障制度健康运行的积极贡献。