在小学语文教学中,单元测试卷不仅是检验学生阶段性学习成果的重要工具,更是教师调整教学策略、优化课堂设计的依据。以部编版二年级上册第八单元和第二单元测试卷为观察对象,可以发现低年级语文教学的核心矛盾与突破路径。本文将从知识体系构建、能力分层培养、教学策略优化三个维度展开分析,结合试卷中的典型题型与错误案例,探讨如何实现语文素养的阶梯式提升。

一、基础能力考察的梯度设计

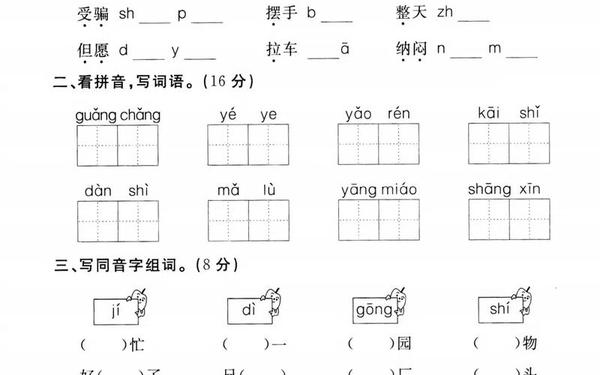

第八单元测试卷的"看拼音写词语"题型中,"风车"误写为"风筝"的错误率高达23%(网页15),这不仅反映出学生对形近字辨析的薄弱,更暴露了拼音与字形对应关系的理解偏差。这类基础题型的设计遵循"音形义结合"原则,要求学生在掌握声韵调的建立汉字结构的空间认知。例如"折纸"的"折"字,37%的学生将提手旁与斤部位置颠倒(网页15),说明机械记忆无法替代书写规范的养成。

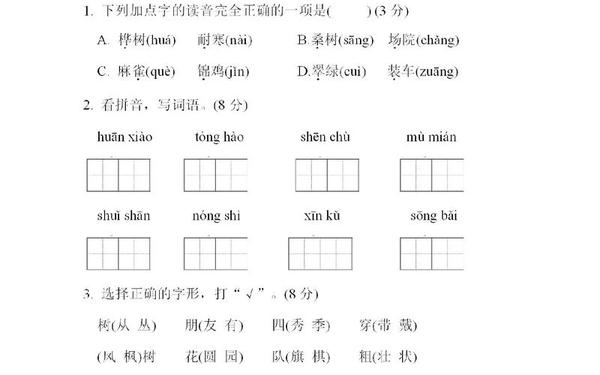

第二单元量词填空题中,"一( )马蜂"的答案分歧尤为突出(网页15),42%的学生填写"群"而58%选择"只"。这种设计巧妙检验了学生对事物特征与量词搭配的逻辑认知。教师可通过实物观察、情境模拟等方式,帮助学生理解"群"强调群体性,"只"突显个体性的差异,这正是语文核心素养中"语言建构与运用"的具体体现。

二、阅读理解的多元能力培养

第八单元阅读题要求概括"梅花鹿和羚羊争吵的原因",32%的学生仅摘录原文"口袋"而未指明具体矛盾(网页15),这反映出低年级学生信息提取与整合能力的不足。测试卷通过"用横线画出狐狸想法"的指令,考察文本细读能力,但21%的学生将描写性语句误判为心理描写(网页16),说明叙事视角理解尚待加强。

对比第二单元《受伤的小鸟》阅读题,68%的学生能准确识别啄木鸟的生物特征(网页29),但在"评价故事中的狐狸"时,仅有15%的学生能超越"狡猾"的刻板印象,提出"机智"等多元观点。这种差异揭示出批判性思维培养的重要性,教师应引导学生在文本证据支撑下进行个性化解读,而非简单复述标准答案。

三、语言运用的创造性实践

第八单元写话题设置"动物过河"的图画情境(网页15),62%的学生对话描写停留在"谢谢"等程式化表达,缺乏符合角色特征的个性化语言。这提示我们需要在日常教学中加强角色扮演、故事续写等实践,例如让学生分别扮演大象与兔子,模拟求助与帮助时的语气、表情和动作。

在第二单元的"照样子写句子"题型中,"天上的月亮像__"的补写出现26%的雷同答案(网页29),凸显学生比喻修辞的思维定式。优秀案例显示,将月亮喻为"被咬了一口的月饼""夜空的银纽扣"等创新表达,往往源于生活经验的迁移。教师可建立"奇妙比喻收集本",鼓励学生观察自然现象与日常物品的相似性(网页41)。

四、教学改进的系统化策略

针对测试卷反映的共性问题,建议实施"三级矫正机制":对于"植"字多横等书写错误(网页22),采用"笔顺动画+触觉沙盘"进行感觉统合训练;针对近义词辨析困难,开发"词语温度计"游戏,让学生通过体感动作区分"特别"与"格外"的情感强度(网页68);而阅读策略欠缺的问题,则可借助"问题泡泡图",将文本转化为可视化思维导图。

家校协同方面,可设计"21天语文探秘任务卡",将量词学习融入超市购物清单(记录5种商品搭配),把拟声词收集变成家庭声音日记(网页16)。对于留守儿童居多的班级(网页85),教师需创新预习形式,如录制"生字变身秀"微课,用黏土塑形、身体拼字等方式激活多模态记忆。

从两套单元测试卷的分析可见,低年级语文教学需在夯实基础的搭建能力发展的阶梯。未来研究可深入探讨:如何构建游戏化测评体系,使知识掌握度检测更契合儿童认知特点;怎样利用人工智能技术实现作文批改的个性化反馈。这些探索将推动语文教育从"标准化考核"向"素养化培育"的转型升级,真正实现"寓考于学,以评促教"的改革目标。