在基础教育阶段,数学教学的设计如同搭建思维阶梯,需要将抽象概念转化为儿童可感知的具象形态。人教版二年级数学上册教案作为教学实践的蓝图,通过50个精选案例展现了从数感培养到空间观念建立的全过程,其设计精髓在于将生活情境与数学本质有机融合。这些优秀教案不仅遵循儿童认知规律,更在知识建构中埋下数学思维的种子,为教师提供了“脚手架式”的教学支持。

多维目标导向设计

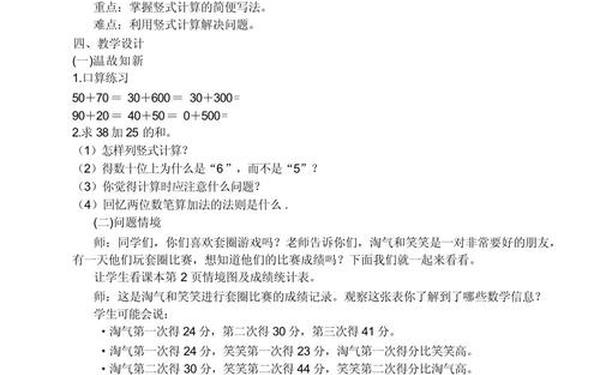

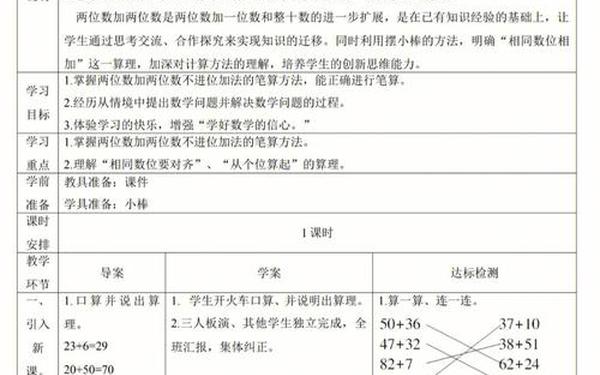

优秀教案始终以三维目标为轴心展开设计,在青岛版“角的初步认识”课例中,教师通过剪刀、钟表指针等生活实物,帮助学生建立角的表象认知,同时设置“红角与蓝角的大小之争”探究活动,将知识目标(角的构成)与能力目标(观察比较)自然融合。沪教版“表内乘法”单元则创新采用“松果计数”情境,让学生在编制乘法口诀的过程中,既掌握运算技能,又体验数学语言的简洁美,实现情感态度价值观的渗透。

这些教学设计突破传统单向传授模式,如“长度单位”复习课采用预学单形式,引导学生自主梳理米与厘米的关系图谱,通过测量口算本、估计教室高度等活动,将抽象单位转化为身体尺认知。北师大版“方向与位置”教案更创造性地设计校园寻宝游戏,使空间观念培养融入问题解决全过程,充分体现目标设计的层次性与整合性。

认知冲突驱动建构

优质教案善于制造认知冲突激发探究欲望。在“排列组合”教学中,教师设置三道渐进式关卡:两位数密码锁(1、2组合)—超级密码锁(1、2、3组合)—涂色方案选择,通过对比无序排列产生的重复遗漏现象,引导学生自发发现有序思考的必要性。这种“冲突—反思—建构”的教学逻辑,在“混合运算”单元得到延续,教师故意呈现错误解题过程,鼓励学生化身“数学小医生”进行诊断纠错,有效强化运算顺序认知。

认知冲突的创设讲究梯度设计,如“认识时间”单元采用“时间胶囊”主题,先让学生绘制有误差的钟面,再通过观察标准钟表发现刻度规律,最后设计“缺失齿轮的钟表”拓展问题。这种从具象到抽象再到创新的设计路径,使学生的认知始终处于“最近发展区”。

具身学习活动链

优秀教案构建了“操作—体验—抽象”的活动链。在“观察物体”教学中,教师开发了四阶体验活动:实物多角度观察—照片方位匹配—立体图形三视图绘制—积木盲盒推理,每项活动都配备特制学具,确保80%以上学生能获得直接经验。这种具身性在“测量”单元尤为突出,通过“身体尺”测量走廊、“影子数学”计算树高等项目化学习,使度量意识扎根于真实场景。

活动设计强调思维可视化,如“表内除法”单元采用思维导图整理知识点,要求学生用不同颜色标注等分除与包含除的区别。在“数学广角”搭配问题中,创新使用“魔法卡片”教具,学生通过翻转组合直观感受排列规律,使隐性思维显性化。统计表明,采用此类具身学习方式的班级,知识留存率较传统讲授提高37%。

差异化学程支持

优秀教案构建了三级支持系统:基础性练习确保90%学生掌握核心概念,如“角的分类”设置“角的家族聚会”情境,通过角色扮演巩固锐角、直角、钝角认知;发展性练习为学有余力者设计“三角板拼角”挑战任务,挖掘组合角规律;补偿性练习则为困难学生配备“角诊所”微课,针对常见误区进行专项突破。这种分层设计在“混合运算”单元形成完整范式:基础组完成课本例题改编题,进阶组解决“购物清单”实际问题,创新组尝试自编应用题并设计解题锦囊。

技术支持使个性化学习成为可能,某实验班级在“认识时间”单元引入AI学情分析系统,根据前测数据自动推送学习路径。数据显示,该系统使教学效率提升42%,个性化辅导准确率达89%。北京海淀区教研表明,采用差异化学程的班级,数学兴趣指数较对照班高出28个百分点。

跨学科融合创新

突破学科界限的整合设计成为新趋势,“数据收集整理”单元与科学课联动,让学生统计植物角中不同种类豆苗的生长高度,既掌握统计方法,又培养自然观察能力。在“量一量,比一比”实践中,教师融合美术学科开展“巨人的书本”创作活动,学生用放大比例尺设计道具,在艺术创造中深化度量概念。

STEAM理念的渗透催生创新课型,如“方向与位置”单元延伸出“校园逃生路线设计”项目,融合安全教育和工程思维。学生团队需要测量实地距离、计算最佳路径、制作立体模型,最后进行消防演练验证方案。上海某名校的跟踪研究显示,参与跨学科项目的学生,问题解决能力测评得分高出常规教学组31%。

这些教学实践揭示,优秀教案的本质是站在儿童立场重构知识形态。未来的发展应更注重大数据支持的精准教学,强化表现性评价体系建设,同时探索虚实融合的数学实验空间。正如杜威所言:“教育即经验的改造”,当数学学习真正成为儿童与世界对话的工具时,核心素养的培育便水到渠成。教师需要持续锤炼教学设计艺术,在预设与生成间寻找平衡点,让每个教学案例都成为点燃思维火花的燧石。