2025年的劳动节假期安排因调休政策再度成为公众热议的焦点。根据国务院办公厅发布的《关于2025年部分节假日安排的通知》,劳动节将自5月1日至5日连休5天,需通过4月27日(周日)的补班实现这一安排。这一调整既延续了我国假日经济的传统思路,也折射出政策制定者在保障休息权与促进消费之间的平衡考量。

政策背景与调休机制

2025年的节假日调整源于《全国年节及纪念日放假办法》的修订。自2025年起,全体公民法定节假日增加2天,其中劳动节新增1天,总天数达到2天。此次修订首次明确“调休前后连续工作不超过6天”的原则,旨在缓解以往长假前后连续工作超7天引发的疲劳问题。劳动节5天假期的形成,本质是通过将1天法定假日与周末拼接,再以调休1个周日(4月27日)的方式实现。

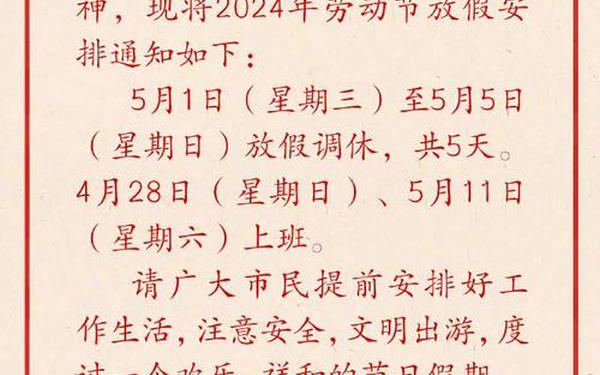

值得注意的是,部分网传信息曾提及需补班2天(4月27日和5月10日),但官方文件明确仅需4月27日补班。这种信息偏差反映出公众对调休规则的敏感度——2024年某企业自主实施“补班分摊制”,将单日补班延长为多日缩短工时,曾引发广泛效仿讨论。官方最终选择传统调休模式,既保持了政策延续性,也规避了企业执行层面的复杂性。

社会反响的多维碰撞

对于5天长假,不同群体展现出截然不同的态度。携程数据显示,2025年劳动节旅游产品预订量同比激增40%,其中亲子游占比达52%,反映出家庭用户对长假的刚性需求。然而在社交平台上,“拼假攻略”与“反对调休”的声浪并存:有网友计算,若将5月6-9日请假4天,可串联出9天超长假期;但同时超六成受访者在问卷中表示“补班打乱工作节奏”。

这种矛盾背后是休假权利的阶层差异。白领群体更关注假期连贯性,而制造业从业者则担忧调休导致工时压缩影响收入。某智库研究显示,我国带薪休假落实率仅50%,致使近3亿劳动者难以自主安排休假。劳动节调休实际上成为部分群体获取连续假期的唯一途径,这种“被动福利”凸显了休假制度的结构性矛盾。

经济效应与政策逻辑

假日经济驱动仍是调休政策的重要考量。2024年春节假期创造的6770亿元旅游收入,证实了长假对消费的拉动作用。劳动节作为春季消费黄金节点,5天假期预计将释放餐饮、零售、文旅等领域的消费潜力。地方也积极布局:杭州市推出“五一消费季”补贴活动,北京市计划延长地铁运营时间至凌晨1点,这些配套措施强化了政策的经济导向。

但经济学家指出,过度依赖集中消费可能加剧资源错配。2024年五一期间,黄山景区单日接待量超承载量200%,导致体验质量下降。相比之下,德国实施的“错峰休假”制度,通过区域轮休制将全年旅游收入波动率控制在15%以内,为我国提供了改革参考。如何平衡集中消费与可持续发展,成为未来政策优化的关键课题。

制度优化与未来展望

针对调休争议,学界提出多种改良方案。中国社科院建议推行“弹性调休”,允许企业在保证总工时不变前提下自主调整补班日期。清华大学课题组则倡导“分级休假”,按企业规模制定差异化方案,如小微企业可豁免调休。这些建议试图在政策统一性与灵活性间寻找平衡点。

从长远看,假日制度改革需与带薪休假落实协同推进。法国经验显示,当带薪休假落实率达90%时,公众对固定长假的依赖度下降37%。我国若能通过劳动监察强化年假执行,配合增加2-3天法定假日,有望构建“固定假期+自主休假”的新模式。借鉴日本“快乐星期一”制度,将部分节日固定在周一形成三连休,可减少调休频次。

2025年劳动节调休安排如同一个政策切片,既延续了我国假日制度的传统逻辑,也暴露出公众需求与制度供给间的张力。在建设“美好生活”的目标下,未来的政策优化需要更精细化的制度设计:一方面通过法定假日增量减少调休依赖,另一方面借助法治手段提升带薪休假质量,最终构建起兼具公平性与灵活性的现代休假体系。当劳动者既能享受长假的欢聚时光,又能自主安排休息节奏,调休争议或将真正转化为社会进步的阶梯。