当春风拂过天安门广场的五星红旗,耳畔再次响起"爱国是本分,报国是职责"的铿锵誓言。评选的"最火十句爱国金句"如晨钟暮鼓,在百年五四的精神坐标上敲响新时代的回声。这些浓缩着民族情感的短句,不仅是文字符号的排列组合,更是青年一代用热写的时代密码,在历史与现实的交汇处激荡出永恒的价值回响。

精神传承:跨越百年的共鸣

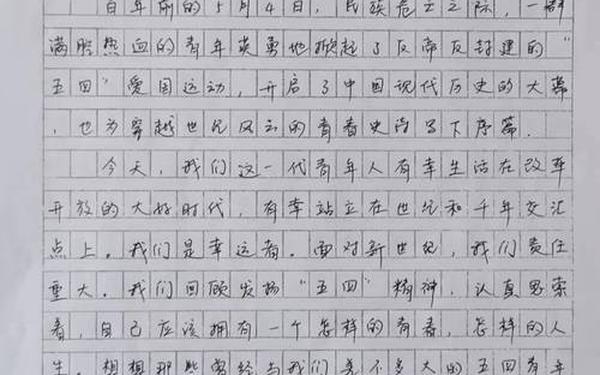

1919年的北平街头,青年学子高举"外争主权,内除国贼"的旗帜,用觉醒的呐喊撕裂封建的阴霾。百年后的今天,"清澈的爱,只为中国"的青春宣言在喀喇昆仑回响,陈祥榕烈士的日记本上稚嫩而坚毅的字迹,与百年前《新青年》的墨香形成跨越时空的对话。这种精神共振印证了学者费孝通的论断:"文化基因的传承不是简单的复制,而是创造性转化的过程。

当代青年在故宫文创中重读《千里江山图》的壮美,在敦煌数字展里触摸飞天的神韵,用Z世代特有的方式诠释文化自信。正如清华大学国情研究院胡鞍钢教授所言:"五四精神在移动互联网时代获得了新的表达载体,但'苟利国家生死以'的精神内核始终未变。"这种传承不是刻板的临摹,而是像《觉醒年代》中陈延年走向刑场时嘴角的微笑,既有历史定力,又具时代张力。

使命担当:奋斗者的坐标系

在贵州平塘的"中国天眼"基地,90后工程师王玥瑶带领团队攻克时域天文观测难题,让"FAST"的观测精度提升40%。这个戴着护目镜调试设备的姑娘,用行动诠释着"把论文写在祖国大地上"的誓言。正如北斗卫星导航系统总设计师杨长风所说:"新时代的爱国不是抽象的口号,而是具体到每个科研数据的精确度。

深圳前海的创业工坊里,"海归"青年陈思源正在调试智能机器人核心算法。他的团队中有来自12个国家的技术精英,却始终坚持"关键技术必须掌握在自己手中"。这种开放包容中的坚守,印证了经济学家林毅夫的观点:"全球化时代的爱国主义,既要避免狭隘的民族主义,又要警惕技术依赖的陷阱。

价值重构:数字时代的青春叙事

B站跨年晚会上,虚拟歌手洛天依与真人乐团合奏《钢铁洪流进行曲》,传统红歌获得2000万次"破圈"传播。这种文化现象背后,是青年群体用"二次元"语言重构主流价值的自觉。中国传媒大学张志安教授指出:"Z世代正在创造'新红色文化',将社会主义核心价值观转化为可感可知的文化符号。

在云南独龙江乡,95后村官李翠翠用直播带货将草果卖到北上广,每场直播都不忘讲述"直过民族"的脱贫故事。她的抖音账号置顶视频里,孩子们用普通话朗诵"请党放心,强国有我",获得百万点赞。这种传播创新印证了社会学者项飙的观察:"当代青年擅长将宏大叙事转化为具象表达,在参与式传播中实现价值认同。

知行合一:从情怀到行动的跨越

武汉抗疫期间,1.2万名"00后"医学生写下"不计报酬,无论生死"的请战书,用防护服上的漫画笑脸重新定义"可爱中国"。这种行动自觉,与百年前周恩来"为中华之崛起而读书"的志向形成历史呼应。正如钟南山院士在给青年医护人员的信中所写:"爱国从来都是具体的,它存在于每个口罩的佩戴、每个检测数据的精准中。

在海南文昌航天发射场,26岁的女工程师张舒阳每天要核对上千组数据,她工位前的便签写着:"每0.01秒的误差,都是对星辰大海的辜负。"这种将个人理想融入国家事业的自觉,印证了航天专家叶培建院士的判断:"新时代的爱国情怀,体现在对'卡脖子'技术的持续攻关中,体现在每个岗位的极致追求里。

站在"两个一百年"的历史交汇点,的十句爱国金句如同精神火炬,照亮青年前行的道路。从"我的事业在中国"的钱学森到"让中国芯片站起来"的寒武纪团队,爱国主义的表达形式在变,但"常思奋不顾身,而殉国家之急"的精神内核永恒。当每个青年都能将个人奋斗的"矢量"与国家发展的"矢量"同频共振,就必将汇聚成民族复兴的磅礴力量。这或许就是新时代对五四精神最好的传承——不是简单重复昨天的故事,而是用今天的创造续写明天的传奇。