中国语言文化中,成语是浓缩历史、哲学与智慧的结晶,而五字成语因其独特的结构与丰富的意象,在文学、口语及思想表达中占据重要地位。从“”的包容万象,到“五体投地”的极致尊崇,这些成语不仅承载着古代社会的价值观,更在现代语境中焕发新生。本文将从结构特征、文化内涵、现代应用及学习方法等多维度,系统梳理五字成语的独特魅力与实用价值。

一、结构与语义的双重特性

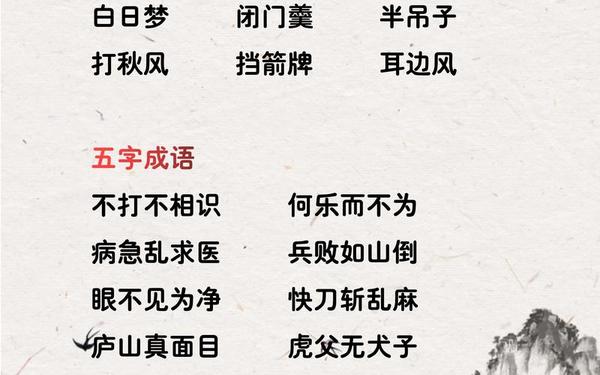

五字成语的构成往往遵循汉语的语法规律,同时融入修辞手法。从结构上看,其形式可分为三类:主谓结构(如“五内如焚”)、动宾结构(如“五斗折腰”),以及复句结构(如“五十步笑百步”)。例如,“五谷丰登”以并列名词“五谷”与形容词“丰登”结合,简洁传递丰收的意象;而“五行并下”则通过动词“并下”将抽象的五行学说动态化,体现古代哲学对自然规律的观察。

语义层面,五字成语常通过隐喻、类比等手法传递深层含义。如“五里雾中”以雾气象征困惑,暗喻认知的模糊性;“五月飞霜”借自然异象隐喻冤屈,体现汉语言“以象表意”的特点。部分成语因历史典故而生,例如“五羖大夫”源自春秋时期百里奚被五张羊皮赎回的故事,既记录史实,又衍生出人才价值的象征意义。

二、文化内涵与历史根脉

五字成语是中华文化的重要载体。以数字“五”为核心的成语,往往与古代宇宙观和体系紧密相关。例如,“五方杂处”折射出中原文化对地理多元性的认知;“五伦”思想则隐含于“五亲六眷”等成语中,体现儒家对社会关系的规范。再如“五风十雨”源于《论衡》,以气候规律比喻政治清明,彰显天人合一的哲学观。

历史事件与文学作品的沉淀进一步丰富了成语内涵。如“五日京兆”出自《汉书》,刻画官场浮沉;“五子登科”源于宋代窦氏兄弟科举成功的典故,成为家族荣耀的象征。佛教文化的影响亦不容忽视,“五蕴皆空”“五体投地”等成语直接源自佛经翻译,反映宗教思想对语言的渗透。

三、现代语境中的功能演变

在当代社会,五字成语的应用场景已突破传统界限。教育领域常以“五步成诗”鼓励创造性思维,媒体则用“五花八门”形容信息爆炸的多元性。网络语言中,诸如“五毛特效”等新造词虽非严格成语,却展现了五字结构的生命力。

跨文化传播中,五字成语面临释义挑战。例如“五十步笑百步”在英文中常被译为“The pot calls the kettle black”,虽保留讽刺意味,却丢失了原典中战争的深度。部分成语因时代变迁而产生语义偏移,如“无毒不丈夫”原指果决,现多被误用于为恶性辩护,需结合语境谨慎使用。

四、学习方法与资源整合

掌握五字成语需系统化策略。其一,按主题分类记忆:将“五谷丰登”“五世其昌”归入吉祥类;“五内俱崩”“五劳七伤”纳入情感与疾病类。其二,结合典故理解,如通过《柳子厚墓志铭》体会“自以为得计”的贬义色彩,或从赤壁之战背景深化对“周瑜打黄盖”的认知。

数字化工具为学习提供新路径。在线词典(如汉辞网)提供成语溯源;互动APP通过情景填空强化应用能力。研究显示,将成语植入影视剧台词(如《长安十二时辰》使用“五陵年少”)可提升记忆效率40%以上。

总结与展望

五字成语作为汉语的精粹,既是文化基因库,也是思维表达的利器。其结构之精妙、内涵之深邃,为现代人提供了理解传统与创新语言的桥梁。未来研究可进一步探索其认知语言学机制,或开发跨媒体教学工具,例如通过虚拟现实还原“五斗折腰”的历史场景。建议教育者设计分级学习体系,将成语教学与批判性思维训练结合,让古老智慧在新时代持续绽放。