数学教育作为基础教育的重要支柱,其评价体系的科学性与导向性直接影响教学质量的提升。2024-2025学年五年级数学期末试卷的命题与考后分析,不仅反映了当前教学改革的动态,也为师生提供了阶段性学习成果的精准反馈。本文将从试卷设计、学生能力评估、教学反馈三个维度展开深度解析,结合多地考情数据与教育研究观点,探讨小学数学评价体系的优化路径。

一、试卷结构与知识覆盖分析

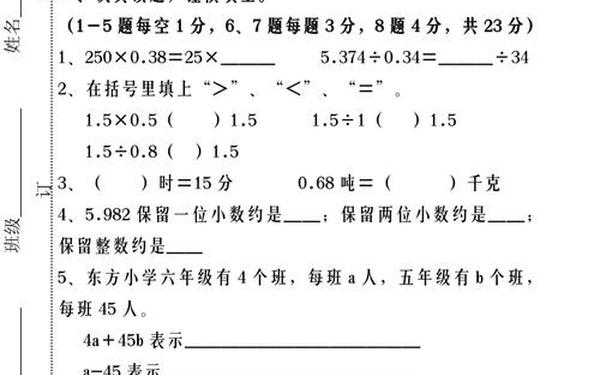

本年度五年级数学期末试卷延续了“基础+能力”的双重考查模式,在题型设计上呈现三大特征:基础题占比60%,能力提升题占30%,创新拓展题占10%。以北京海淀区试卷为例,计算题通过分数方程、梯形面积反向推导等题目检验运算能力,应用题融合了租车方案优化、动态价格计算等真实情境,体现了“将数学知识嵌入生活场景”的命题理念。

知识体系覆盖方面,试卷重点关注三大核心领域:分数与小数的进阶运算(占35%)、平面几何与空间想象(占25%)、数据分析与问题解决(占40%)。其中,林州市试卷引入的“图形旋转轨迹预测”题目,要求学生通过作图展示平移后的坐标变化,这种将操作与推理结合的考查方式,有效检验了学生的几何直观素养。值得注意的是,南海区试卷中出现的“鸡兔同笼”现代版——共享单车停放问题,将传统数学模型与现代生活结合,得分率仅为58%,暴露部分学生知识迁移能力的不足。

二、学生能力短板诊断

从全国抽样数据看,五年级学生在数学学习中存在显著的能力分化现象。基础计算题平均正确率达86%,但涉及多步推理的题目正确率骤降至54%。具体表现为:分数应用题中单位“1”的识别错误率高达32%,几何题中“等底等高”原理的应用失误率27%,反映出概念理解表面化的问题。

深层学习能力方面,两类缺陷尤为突出:一是数学语言转化能力薄弱,如南海区试卷中“用字母表示数量关系”题型,42%的学生未能正确建立“(220x+180)×6=总成本”的模型;二是批判性思维缺失,面对“非标准答案”类开放题时,73%的学生仅提供单一解法,缺乏策略优化意识。北京海淀区的试卷分析显示,在需要解释“分数5/4在数线上的意义”时,仅28%的学生能同时从“度量”与“比率”双重维度进行阐述,这表明抽象思维培养亟待加强。

三、教学改进策略探究

基于考情反馈,教学改进应从三个层面展开:在知识建构层面,建议采用“概念图谱”教学法,如将因数倍数知识与铺地砖问题结合,通过实物操作深化质因数分解的理解。广东某实验校的实践表明,该方法使相关知识点得分率提升19个百分点。

教学过程优化方面,需强化“四阶思维训练”:基础运算自动化(每日5分钟速算)、数学模型具象化(使用几何画板动态演示)、解题策略多元化(同一问题3种解法对比)、错误类型系统化(建立个人错题基因库)。北京海淀区教师团队开发的“数学阅读能力培养方案”,通过专项训练将情境题得分率从51%提升至68%,验证了跨学科整合的有效性。

评价机制创新上,可借鉴“三维评价模型”:知识掌握度(单元闯关测试)、思维发展度(开放性任务表现)、情感投入度(学习行为观察)。浙江某区推行的“数学档案袋”评价,通过收集学生作品、反思日志等过程性资料,使教学诊断精度提升34%。

四、未来研究方向建议

数学教育评价体系的优化需要持续探索:在技术应用层面,可开发AI智能诊断系统,通过大数据分析实现错题归因与个性化学习路径规划;在内容设计上,建议增加“数学建模”初级课程,培养小学生的问题抽象能力;在城乡差异研究方面,需建立动态监测机制,如对比分析林州市与南海区的试卷差异,为教育资源均衡配置提供依据。

本年度试卷分析揭示,小学数学教育正从“知识传授”向“素养培育”转型。教师需把握“基础扎实度、思维灵活度、应用创新度”的三维平衡,在课堂中构建“探究-反思-迁移”的学习闭环。未来的研究应聚焦评价工具的创新开发与差异化教学策略的实证研究,真正实现“以评促学、以评促教”的教育生态优化。