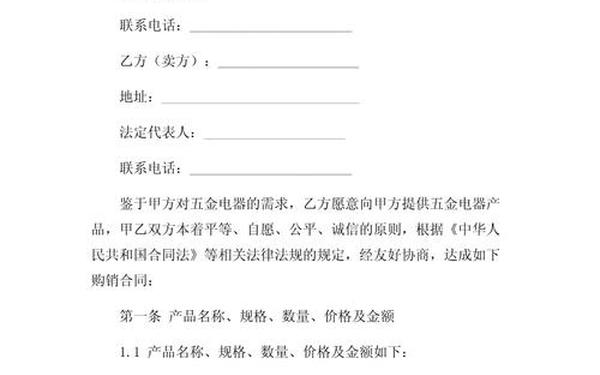

在数字经济高速发展的当下,产品销售合同作为连接供需双方的法律纽带,其条款设计的严谨性直接影响交易安全。根据《民法典》第四百七十条,合同应当包含当事人信息、标的物、数量、质量等八大基本要素,这些要素构成合同效力的基础框架。以网页1提供的模板为例,合同不仅明确约定了产品型号、运输责任,还创新性地设置了销售排行榜末位淘汰机制,这种将动态考核指标写入合同的做法,体现了现代商事合同管理的精细化趋势。

在实务操作中,产品规格参数的准确性尤为重要。网页28披露的农产品购销案例显示,某公司因合同仅约定"南瓜"而未注明地域习惯名称,导致供货方交付的"北瓜"被判定为违约。这印证了网页64强调的"明确关键问题"原则,即产品名称需精确到品牌、型号、技术参数等层级,如网页29合同模板中"KN95防护口罩"的完整命名方式,有效规避了质量争议。

二、法律效力的双重保障机制

合同条款的法律效力既源于国家强制力,也来自当事人的意思自治。网页72的卫星设备采购纠纷案中,法院严格依据合同约定的"五方验收"标准,驳回了买方关于隐蔽瑕疵的索赔请求,这验证了网页19所述"约定优于法定"的裁判规则。该案同时揭示,当合同约定质量保证期内的维修流程时(如返厂维修义务),当事人擅自委托第三方维修将丧失索赔权利。

电子化签约带来的证据固定问题值得关注。网页46商品房销售纠纷显示,开发商通过云端存证系统完整保存了五方验收报告、维修告知记录等电子凭证,最终成功抗辩逾期交房指控。这提示企业应当参照网页54的技术规范,在电子合同中嵌入时间戳、区块链存证等功能模块,确保《电子签名法》第十三条规定的"可靠性"要件得到满足。

三、风险防控的多维管理体系

在付款条款设计上,网页1模板采用的"款到付货"模式虽能保障卖方权益,但需与网页34强调的检验通知义务形成闭环。某机械设备购销案例显示,买方在签收货物时未立即提出外观瑕疵异议,导致丧失后续索赔权。这要求企业在电子合同中设置强制验货确认流程,如网页47经销合同约定的"48小时异议期"机制。

违约责任条款需要实现威慑与救济的平衡。网页28农产品合同示范文本将违约金设置为日万分之五,既符合《民法典》第五百八十四条的填平原则,又避免了网页72案例中买方主张的过高赔偿。对于定制类产品,可参照网页66建议,在电子合同中嵌入三维模型比对功能,通过可视化界面确认产品规格,降低定制误差导致的违约风险。

四、电子化转型的合规路径

电子合同并非传统文本的简单数字化。网页54揭示的排版规范要求,电子合同需设置可访问性标签,满足《无障碍环境建设法》对视障人士的兼容要求。某跨国集团在电子合同中引入智能语义分析系统,能自动检测条款冲突并提示法律风险,这种创新实践符合网页19强调的"动态合规"理念。

数据安全防护成为电子合同的核心议题。参照网页29的全方位解析,企业应当建立分级授权体系,对价格条款、等敏感字段实施加密存储。某电商平台在电子合同中采用零知识证明技术,实现了合同数据的可用不可见,这种技术架构既保障交易效率,又满足《个人信息保护法》的最小必要原则。

数字化时代的契约精神重塑

产品销售合同的电子化演进,本质是商业文明与数字技术的深度融合。从网页1的传统文本到智能合约的代码化表达,合同正从静态文档转变为动态执行的数字协议。未来研究可聚焦于人工智能审约系统的开发,通过自然语言处理技术实现合同风险的实时预警。实务操作中建议企业建立合同生命周期管理平台,将电子签约、履约监控、争议处置等环节纳入数字化管理体系,真正实现契约精神的智能化传承。