在商业合作领域,代理与加盟模式凭借其资源整合和品牌扩张优势,已成为现代企业拓展市场的重要路径。一份规范的代理协议书或加盟合同,不仅是双方权利义务的法定载体,更是维系合作关系稳定的基石。本文以典型合同范本为框架,结合实务案例与法律研究,深度剖析此类协议的核心要素与风险防控要点。

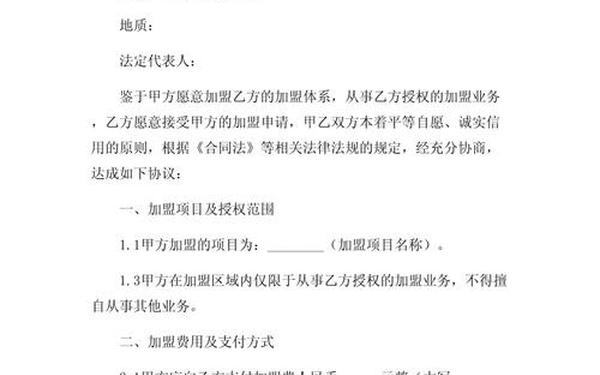

一、合同主体与权责划分

合同主体条款需明确特许方与加盟方的法律地位。根据《商业特许经营管理条例》,特许方须为企业法人且具备成熟的经营资源体系,如网页73案例所示,某母婴品牌因特许方未注册“暖兽Baby”商标引发纠纷,法院最终认定未注册商标若已形成市场影响力仍可视为有效经营资源。加盟方资质审查同样关键,部分协议要求加盟商具备特定资金实力或行业经验,如某餐饮合同规定加盟商须通过总部认证的食品安全培训方可开业。

权责划分需覆盖全生命周期管理。特许方通常承担品牌授权、技术培训、供应链支持等义务,如网页16案例中代理商被要求三个月内完成区域60%市场布点。加盟方则需履行统一形象标准、禁止跨区销售等义务。值得关注的是,网页38的司法判例显示,即使合同未明确约定,法院仍可能依据诚信原则判定双方需履行后合同义务,如停业后的消费者退费处理。

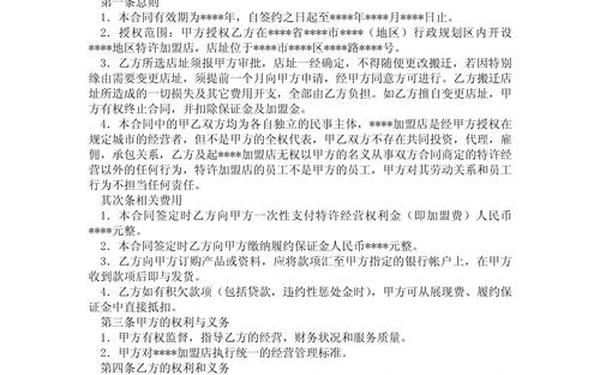

二、费用结构与支付方式

费用体系设计体现商业逻辑的平衡性。基础加盟金通常在5-15万元区间,兼具市场准入门槛与品牌价值对价的双重属性。网页1合同范本详细列明加盟金不退还原则,但网页73判例指出,实际经营后的费用返还需按使用期限折算,如经营满一年退还比例不超过30%[[1][73]]。

动态费用机制需防范隐形负担。管理服务费常按营业额3-5%计提,技术支持费则可能采用阶梯式收费,如网页22协议约定首年免收技术费,次年按店铺面积收取。特别值得注意的是网页63合同中的“共同宣传费”条款,要求加盟商承担区域广告费用的20%,此类条款需配套效果评估机制以避免资金滥用。

三、知识产权与品牌管理

商标使用规范是协议的核心条款。网页1范本严格限定加盟商仅可使用总部提供的标准化标识,且禁止自行设计衍生图案。实务中常出现网页38案例中的商标未注册问题,法院认为只要形成特定商誉即具备法律保护价值,但建议在合同中补充商标注册进程的承诺条款。

品牌管控需建立立体化监管体系。某服装品牌合同要求加盟店每日上传陈列照片,季度巡检评分低于80分将触发整改机制。数字化管理方面,网页68提出应约定ERP系统对接标准,确保销售数据实时回传总部。竞业禁止条款的合理性备受关注,上海法院在2023年某判例中认定,2年禁业期及15公里限制范围符合行业惯例。

四、风险防控与争议解决

冷静期条款已成为法定保护机制。网页38案例显示,被特许人在签约后10日内行使解除权获法院支持,但需扣除已发生的培训费用。建议在协议中明确冷静期计算方式,如以实际接收运营手册为起算点。

争议解决机制设计影响维权成本。网页22协议约定仲裁与诉讼并行选择机制,但实务中更倾向约定特许方所在地管辖。网页73的母婴案例揭示,损失举证成为难点,建议在合同中预先约定装修折旧计算方式与预期利润评估标准。

规范的代理加盟协议需在商业扩张与风险控制间取得平衡。随着《民法典》合同编的深入实施,建议企业建立合同动态评审机制,每季度根据司法判例调整条款细节。未来研究可聚焦于智能合约在特许经营中的应用,通过区块链技术实现自动履约与数据存证。对于创业者而言,除审阅合同文本外,更应通过国家特许经营备案系统(网页73提及)核查企业资质,从而构建全方位的权益保障体系[[73][87]]。