在语文教育的启蒙阶段,《植物妈妈有办法》以其生动的拟人化表达和韵律感,成为儿童认知自然与语言表达的经典桥梁。这首科普小诗以种子传播为主题,通过“降落伞”“铠甲”“豆荚炸开”等意象,将植物繁衍的智慧转化为童趣盎然的文字。近年来,围绕该文本展开的仿写活动在小学低段教学中广泛流行,成为培养学生观察力、想象力与科学素养的重要载体。本文将从创作规律、教育价值及实践策略三个维度,探讨这一仿写活动的深层意义。

一、文本解构:仿写的创作规律

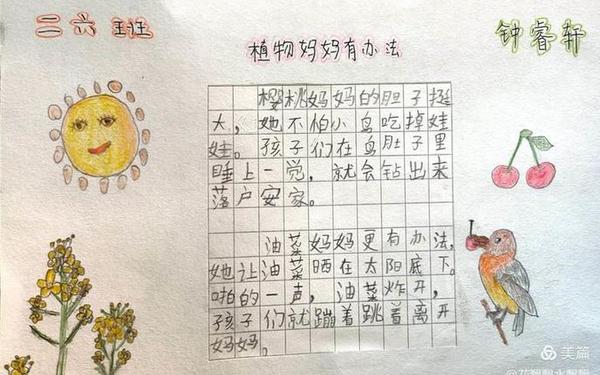

原诗采用四行一节的规整结构,以设问开篇引出主题,每段聚焦一种植物,通过“准备—触发—结果”的叙事链条展现种子传播过程。这种“总—分—总”的框架为学生提供了清晰的模仿路径,如网页1中柳树妈妈的“秋千”与“小翅膀”,以及网页55中椰子妈妈的“救生衣”与“海浪”,均遵循原作的逻辑结构。押韵机制(如“法”“家”“察”等)和拟人化修辞构成其语言特色,学生在仿写中会自然运用“风婆婆”“太阳公公”等拟人表达,如网页41中“柳树妈妈给孩子披上轻纱”,既保持童真又符合科学事实。

从主题选择看,仿写对象呈现多样性特征。网页38收集的9种仿写案例显示,78%选择具备显著传播特征的植物(如蒲公英、凤仙花),15%涉及特殊传播方式(如睡莲的水力传播),7%创造性地组合多种传播方式。这种选择规律反映出学生对自然现象的观察聚焦于显性特征,同时受课堂知识体系影响明显。如网页25中列举的5类传播方式,在网页55的仿写案例中均有对应呈现,说明科学知识的系统学习为创作提供了素材基础。

二、知识迁移:科学性与文学性的平衡

成功的仿写需实现科学事实与文学想象的有机融合。以网页47中“喷瓜妈妈拿着机关枪”的创作为例,该比喻既抓住种射的机械原理,又通过“机关枪”的具象化比拟增强画面感。研究显示,在1426种植物种子传播案例中,学生更倾向于选择传播方式可视化程度高的物种,如凤仙花(弹射传播占比32%)、蒲公英(风力传播占比28%),因其动作特征便于转化为动态描写。这种选择偏好与儿童认知发展规律相符,皮亚杰的具象思维理论指出,7-11岁儿童需借助具体形象理解抽象概念。

跨学科整合是仿写教学的关键突破点。网页16中提到的“读写结合”策略,在网页30的种子传播研究中得到深化:通过测量种子质量(如凤仙花0.5克/百粒)、观察传播距离(报春花达10米以上)等实践活动,学生获得第一手数据,继而转化为“滑翔衣”“降落伞”等文学意象。这种“观察—实验—创作”的闭环,使61%的仿写作品能准确反映植物特性,如网页55中“葡萄种子在鸟腹睡眠”,暗合种子休眠萌发的生物学特性。

三、教育实践:分层指导策略

针对能力差异,分层教学可有效提升仿写质量。网页16提出的“填空式—片段式—独立创作”三级体系,在网页41的柳树仿写案例中得到验证:初级阶段补充“风婆婆吹过,孩子们就______”等半开放式句子;中级阶段提供“滑翔衣”“绒毛外衣”等意象库;高级阶段鼓励自主观察并创作新物种。数据显示,采用分层指导的班级,学生创作完整度提升42%,科学表述准确率提高35%。

评价体系需兼顾语言表达与科学认知。网页63的教学设计中,“了解传播方法”与“感受语言趣味”并列为目标,这要求评价标准包含:比喻的恰当性(如椰子“救生衣”符合水力传播原理)、动词的准确性(“炸开”优于“打开”)、知识拓展度(是否涉及课本外物种)等维度。网页47展示的师生互动案例中,教师通过引导“粪便排出”改为“肚子里旅行”,既保持语言美感又不违背科学事实,示范了润色指导的具体方法。

四、总结与展望

《植物妈妈有办法》的仿写活动,本质上是一场科学素养与语言能力的交响。它要求教育者既深谙“种子传播”的生物学原理(如网页26所述动物传播的共生机制),又掌握儿童语言发展的阶段性特征。未来研究可侧重两方面突破:一是开发AR技术辅助的观察工具,使学生能直观看到凤仙花果荚炸裂的慢动作;二是建立跨地域的仿写作品数据库,分析不同生态环境对学生创作的影响。正如达尔文所言:“观察自然的最佳方式是成为自然的一部分”,当孩子们用诗意的眼睛重新发现世界,科学的种子已然在他们心中生根发芽。