在商业活动中,企业授权委托书是规范代理行为、保障交易安全的核心法律文件。它不仅明确了被授权人的代理权限,还通过书面形式固定了委托方与受托方的权利义务关系,成为防范法律风险的重要工具。本文将从法律效力、结构要素、实务操作要点以及典型案例等维度,系统解析企业授权委托书的核心逻辑与应用场景。

一、法律效力与权限边界

企业授权委托书的法律效力源于《民法典》第一百六十五条的规定,其核心要素包括代理事项、权限范围和有效期限。根据网页27的司法解释,若授权书未明确代理事项,可能被认定为无效代理。例如在工程招标中,仅注明“全权代理”而未列明投标、签约等具体权限的,受托人无权代表企业签署合同。

权限边界的设定需遵循“具体明确”原则。网页28的案例显示,某企业法定代表人将管理权概括授予第三方,因违反《公司法》的职权分配规则被法院认定无效。这提示企业需根据代理事项性质分层授权:事务性代理可设定较宽泛权限,但涉及资产处置、合同变更等重大事项时,必须限定具体操作范围。

二、文本结构与必备要素

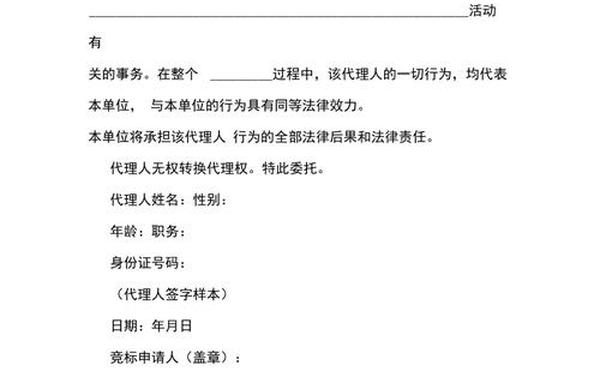

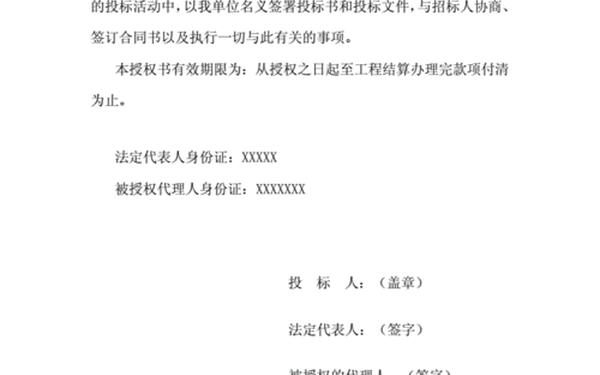

标准的企业授权委托书包含六大要素:委托方信息、受托方信息、代理事项、权限范围、有效期限及签署要件。从网页1提供的16种模板可见,基础版本通常包含“致XX公司”的抬头、代理人身份信息、代理事项描述等核心内容。进阶版本如模板篇2增加了付款单位账号等交易细节,体现了不同场景下的文书差异。

实务中需特别注意三个易错点:一是身份证明文件的完整性,网页14强调需附受托人身份证复印件;二是权限描述的准确性,如模板篇3特别注明“无权转委托”;三是签署形式的合规性,网页44指出法人授权必须由法定代表人亲签或加盖法人章。网页72的招标案例显示,缺少受托人签字的授权书虽不必然无效,但可能影响评标结果。

三、实务操作风险防控

在跨境贸易、招投标等场景中,授权书的时间要素常被忽视。网页73的工程案例显示,某企业将授权期限设定为2天,导致投标文件在评标期间失效。建议参照《招标投标法实施条例》,将有效期设定为“投标有效期+30日”的冗余区间。对于长期合作项目,可采用“委托期限与主合同存续期间一致”的弹性条款。

电子化趋势催生了新的法律问题。网页28提及的电子签名应用,需符合《电子签名法》第十三条规定,采用可靠的电子认证技术。某建材企业通过法大大平台签署的电子授权书,在网页70的案例中获得法院认可,证明电子化授权的可行性。但涉及不动产登记等特殊事项时,仍应优先采用纸质授权。

四、典型案例与司法实践

在表见代理认定方面,网页72的投标纠纷具有典型意义。某施工企业授权书未填写有效期,但代理人持续参与项目谈判,法院结合《民法典》第一百七十二条,认定构成表见代理。这提示企业需建立授权书动态管理制度,及时终止已完结事项的代理权限。

内部管控缺失引发的纠纷值得警惕。网页28披露的案例中,某公司法定代表人被监视居住期间出具概括授权书,因违反《公司法》第四十条被判定无效。这印证了网页44的实务建议:重大授权需经股东会决议,并在授权书中注明决议文号。

企业授权委托书作为商事代理的“权利凭证”,其规范程度直接影响交易安全与司法裁判结果。从文本结构的完整性到权限设定的精确性,从时间要素的管控到电子签名的应用,每个环节都需要法律合规与商业逻辑的深度耦合。未来研究可聚焦区块链存证、智能合约等新技术在授权管理中的应用,探索动态化、可追溯的授权管理模式。对于企业而言,建立涵盖模板库、审批流程、时效监控的全生命周期管理体系,将成为防控代理风险的关键举措。