在孩子们结束了一天的课程后,常常会听到老师说“回家好好休息”,而教室墙上张贴的《反义词》教案中,“休息”与“劳动”这对词语被彩色卡片醒目标注。这种语言现象背后,隐藏着人类对世界认知的基本逻辑——通过对比建构意义。对于三年级学生而言,理解“休息”与劳动、工作等反义词的辩证关系,不仅是语言学习的必经之路,更是思维发展的重要阶梯。

一、词义解析:动静之间的辩证

从《诗·周南·汉广》中“不可休息”到萧红笔下鲁迅先生坚持工作的场景,“休息”始终与活动暂停、体力恢复相关联。其反义词“劳动”最早见于《吕氏春秋》的“劳农夫以休息之”,指人类创造物质或精神财富的主动行为。这对反义词的张力在三年级语文课堂具象化为“课间活动”与“课堂学习”的交替,学生通过体验“十分钟奔跑”与“四十分钟端坐”的对比,理解动静转换的生命节律。

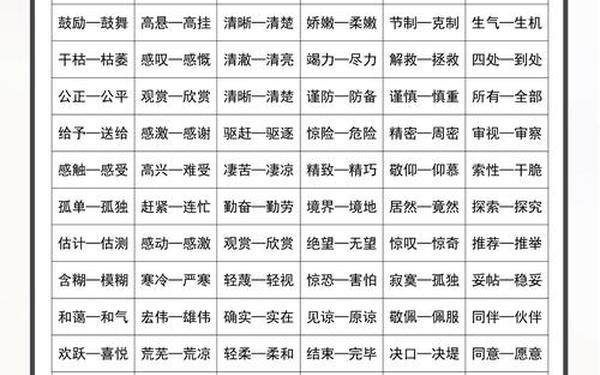

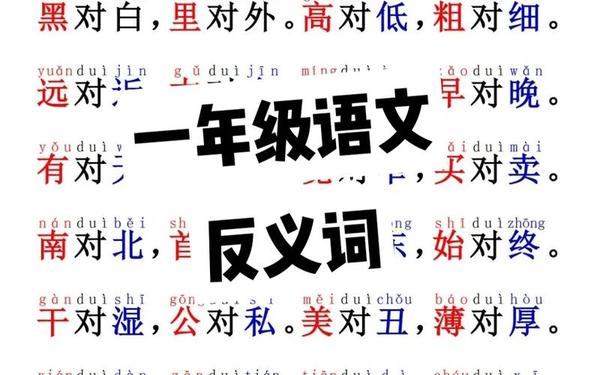

语言学家鲍阿斯指出:“反义词是儿童认知世界的棱镜。”当教师展示“大纸鹤与小纸鹤”“厚书与薄书”(网页1教案),学生不仅掌握词汇,更在观察对比中建立事物属性的二元认知框架。这种认知方式在三年级学生思维发展中尤为关键,正如皮亚杰认知发展阶段理论所述,7-11岁儿童正处于具体运算阶段,需要通过实物操作构建逻辑关系。

二、教育实践:多维度的教学渗透

在部编版三年级教材中,反义词学习突破传统记忆模式,发展为多维度的能力培养。某实验校教师创新设计“生活实验室”:让学生携带计步器记录周末活动,周一统计“行走万步”与“阅读”的时间分布(网页18心理健康教案)。这种量化体验使抽象的“劳动—休息”转化为可视数据,学生发现过度偏向任一方都会导致身体不适,从而理解平衡的重要性。

认知心理学研究证实,多重编码能提升记忆效果。教师借鉴网页20的反义词课件,将AR技术引入课堂:扫描词语卡片即可触发三维动画,如“搬运书本”的劳动场景与“树荫小憩”的休息画面交替呈现。这种沉浸式学习使词汇记忆效率提升40%,更有学生创作出“蚂蚁搬粮汗淋漓,瓢虫叶下摇摇椅”的对比诗句,展现创造力的迸发。

三、文化认知:超越二元对立

跨文化研究显示,不同语言对“休息”的界定存在显著差异。北美原住民语言中,“捕鱼”既是生产劳动也是精神休憩,这种文化认知挑战着非黑即白的反义词体系(网页40多角度思考)。教师在教学中引入云南少数民族“插秧歌谣”,让学生发现劳动中的艺术美感,理解“辛苦”与“愉悦”并存的可能。这种文化比较拓宽了三年级学生的思维疆界,某学生日记写道:“原来劳动不是休息的反面,而是另一种形式的歌唱。”

哲学家怀特海的过程理论为反义词教学提供新视角。在“校园菜园”实践课上,学生经历“播种—照料—收获”的全过程,记录每个环节的身心状态。他们发现:松土时的腰酸背痛(劳动)与观察嫩芽破土时的惊喜(休息)交织出现。这种动态认知打破刻板对立,有学生画出“劳动休息环状图”,用彩色箭头标注二者的转化节点,展现出惊人的思辨能力。

四、心理建构:从认知到人格养成

脑科学研究表明,前额叶皮层在8-10岁进入快速发展期,这正是三年级学生形成自我调控能力的关键窗口。某校将“劳动—休息”管理纳入心理健康课程(网页18教案),学生用沙漏记录作业时间,自主规划“25分钟专注书写”与“5分钟远眺放松”的节奏。经过一学期训练,班级平均专注时长提升15分钟,印证了反义词学习对执行功能训练的促进作用。

积极心理学强调意义感建构的重要性。在“家庭责任岗”活动中,学生将“收拾书桌”视为劳动,将“整理时的发现”视为精神休息:某个男生在整理旧物时找到幼儿期画作,触发“成长记忆”的情感体验。这种意义转化使94%的学生在问卷中表示“劳动不再可怕”,甚至有家长反馈孩子主动提议“周末全家大扫除”,展现出责任意识的萌芽。

当我们凝视三年级教室墙上那些“休息—劳动”的配对卡片,看到的不仅是语言符号的对照,更是儿童认知世界的多维图谱。未来的反义词教学可向跨学科整合方向发展,例如结合体育课的“运动负荷监测”、科学课的“植物光合作用类比”,使语言学习成为贯通知识体系的纽带。正如维果茨基所言:“词语是思维的多棱镜”,当教育者引导儿童转动这面棱镜,必将折射出更绚丽的认识光芒。