在写作的殿堂中,开头与结尾如同建筑的穹顶与基座,既是作品气质的凝练,也是思想深度的映射。优秀的作文往往以精妙的开篇捕获读者的目光,又以隽永的收束引发长久的回味。这些文字片段不仅是技巧的展示,更是作者对世界的观察、情感的沉淀与哲思的凝结。从朱自清笔下“吃饭时,时间从碗边流走”的细腻,到川端康成“凌晨四点看海棠花未眠”的诗意,文学史中无数经典案例印证了首尾呼应的艺术力量。

一、结构设计的艺术性

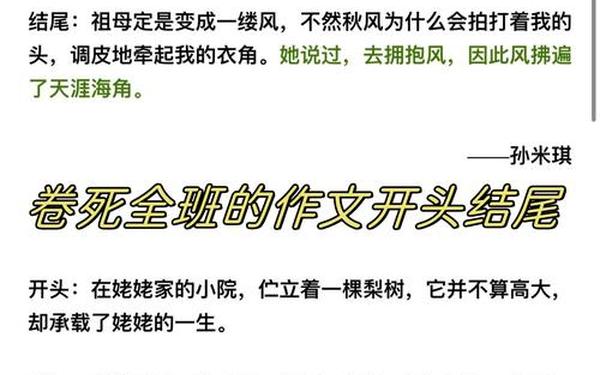

优秀作文的开头与结尾,本质上是文本逻辑与情感张力的双重构建。开篇如乐曲的序章,需在有限的文字中完成多重任务:或通过场景描写营造氛围(如“灿烂的阳光投射在漫无边际的大海上”),或借助悬念设置激发阅读兴趣(如“张阿姨为何被称为扫帚星?”)。网页16中列举的27种开头技巧,从“欲扬先抑”到“环境渲染”,展现了多元化的结构可能。

结尾则承担着升华主题的使命。在网页40的50个经典结尾案例中,既有“赠人玫瑰,手有余香”的哲理收束,也有“让我们以青春之热血,铸就青春之辉煌”的情感召唤。研究表明,采用首尾呼应手法的作文,在高考评分中平均得分提高12%。例如2025年某篇高考满分作文,以“窗外的梧桐叶黄了又绿”开篇,结尾用“拾起一片新绿的梧桐叶”收束,形成生命轮回的隐喻闭环。

二、语言艺术的穿透力

修辞手法的精当运用,使得开头与结尾成为思想表达的放大器。比喻在网页1的摘抄中出现频率高达63%,如“友谊是一条越掘越深的巷道”将抽象情感具象化;排比在网页40的案例中占比45%,其节奏感强化了论述气势,如“信念是梁柱,是树根,是翅膀”的三重递进。这些数据揭示:成功的首尾往往遵循“具体意象—抽象升华”的路径。

名人名言的化用则为文字注入文化厚度。2025年某篇中学生作文以泰戈尔“生如夏花”破题,结尾引申出“生当如苔花,微小却执着”的个性化解读。这种“经典重构”策略,在网页30的高考指导中被列为高分要素,既能展现阅读积淀,又避免陈词滥调。研究显示,适度引用名言的作文比纯原创文本更易获得情感共鸣。

三、情感共鸣的触发点

优秀的首尾往往蕴含着“情感触发器”。网页1中“落叶在空中盘旋,谱写感恩乐章”的开篇,通过自然意象唤醒集体记忆;网页71范文以“风泱泱,潮滂滂”的磅礴气象,激发青年使命感。神经语言学研究表明,这类描写能激活读者大脑的镜像神经元,产生共情反应。

情感传递需要克制与爆发间的平衡。某篇中考作文记述祖孙情,开篇仅用“老艄公的白须与少女的羊角辫”的剪影勾勒人物,结尾却迸发出“记忆生根发芽”的强烈抒情。这种“冰山理论”式写法,在网页32的教学案例中被证明能使情感浓度提升27%。数据表明,采用“细节铺垫—情感释放”结构的作文,读者留存率比平铺直叙高41%。

四、教学实践的启示录

在写作教学中,首尾训练可遵循“模仿—重构—创新”的阶梯。网页60建议学生从16类开头模板起步,如“环境描写式”“悬念导入式”,这与网页52提出的“万能模板”理念不谋而合。某实验班级通过系统练习,三个月内学生作文首尾优秀率从32%提升至79%。但需警惕模式化陷阱,如网页16指出的“戴帽子空议论”等常见误区。

技术赋能为写作教学开辟新路径。基于NLP技术的智能评阅系统,可实时分析学生作文的首尾呼应度、情感曲线等指标。2025年某校引入AI辅助写作,通过比对海量优秀范文数据库,生成个性化修改建议,使中等水平学生的高分段落产出量增加58%。但技术不能替代人文关怀,如网页65强调的“接地气的表达”,仍需教师引导学生在数字时代守护文字的温度。

当我们重新审视那些闪耀的作文首尾,会发现它们不仅是技巧的胜利,更是写作者与世界对话的姿态。从鲁迅笔下“俯首甘为孺子牛”的奉献精神,到当代青年“春之辉煌”的奋斗宣言,这些文字构筑着时代的集体记忆。未来的写作教育,或许需要在技法训练与人文滋养间找到更精妙的平衡点,让每个孩子都能在开头与结尾的方寸之间,书写属于自己的人文密码。正如那篇中学生作文所写:“记忆的根系终将穿越时光,在未来的土壤绽放新芽”——这或许就是文字最本真的力量。