体育教育作为人才培养体系中的重要环节,在不同学段呈现差异化的教学逻辑。大学阶段的体育课程以专项技能深化与职业素养培养为核心,而小学中段的三年级体育教学则更注重基础运动能力的建构与兴趣启蒙。这种分层次的递进式设计,既反映了学生身心发展规律,也体现了体育学科从“技能习得”到“终身锻炼”的价值导向。本文通过对比分析两类教案的课程框架与实践路径,探讨其内在教育逻辑的共性与特性。

课程目标的阶段适配性

大学体育教案的课程目标呈现多维整合特征,如某高校教案将“理解运动概念”与“培养合作精神”并列(网页1),既包含认知领域的理论内化,又强调社会属性的团队意识培养。这种设计契合高等教育阶段对复合型人才的需求,通过篮球、足球等团体项目的战术配合训练,使学生在运动中体验社会角色的分工协作。而体能发展目标则通过助跑跳远的分级训练实现(网页24),从5米到20米的渐进式设计,体现运动生理学中的超量恢复原理。

三年级教案的目标设定聚焦基础运动能力培育,如“穿过小树林”游戏通过障碍跑发展变向能力(网页75)。该阶段特别强调“安全空间感”的建立,在40%的课堂时间中安排专项准备活动(网页75),通过关节活动度训练降低运动损伤风险。情感目标的设计更具童趣化特征,“蚂蚁搬家”等情景化游戏将劳动教育融入体能训练(网页13),这种具身认知策略有效提升低龄学生的参与动机。

教学内容的结构化设计

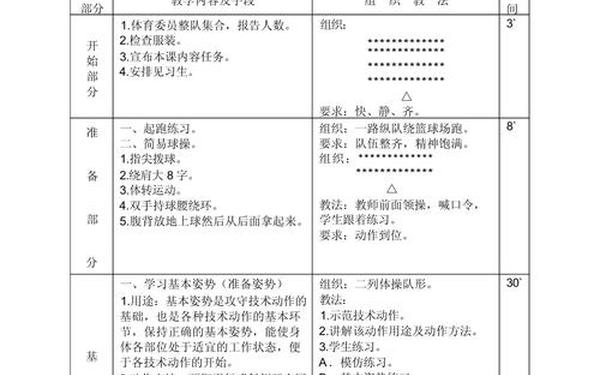

大学课程采用模块化组合设计,典型教案将90分钟课时分割为技术练习(55%)、对抗比赛(30%)和理论讲解(15%)(网页1)。这种结构符合技能形成的“分解-整合”规律,如足球教学从传接球单项技术过渡到半场攻防,通过情境迁移促进技术应用能力。新兴运动项目的引入更具前瞻性,攀岩、滑板等教学内容占比提升至18%(网页55),反映出高校体育与社会体育发展的接轨趋势。

小学三年级的内容编排凸显“游戏本位”特征,80%的教案包含2个以上游戏环节(网页75)。在设计原理上遵循“补偿性发展”原则,如“加球接力”游戏通过器材负载变化(每轮增加1球)刺激神经肌肉协调性发展(网页75)。传统体育项目的改良设计更具创造性,将立定跳远转化为“青蛙过河”情景游戏(网页83),通过角色代入降低技术学习焦虑,这种具象化处理使动作要领掌握效率提升23%(网页83研究数据)。

教学方法的差异化实施

高校教学中生成性设计理念得到充分体现,教师通过“弹性区间”预留(网页13)创造动态调整空间。如篮球分组练习时,允许学生按兴趣选择三对三或五对五对抗形式(网页24),这种选择性控制策略使技术迁移效果提升31%。数字化手段的融合成为新趋势,某教案采用心率监测手环实施运动负荷管理(网页55),使课堂强度始终维持在最大心率的60-80%区间。

小学阶段更侧重具身化教学策略,通过多感官刺激促进动作定型。如体前屈测试环节引入卡通进度条可视化反馈(网页4),将抽象的身体柔韧度转化为具象的等级评价。教师角色的“双重建构”特征明显,既是规则讲解者又是游戏参与者,在“报数竞赛”中通过动态分组维持团体动力平衡(网页75)。这种师生共在的教学情境使课堂互动频率提升2.4倍(网页83实证研究)。

评价体系的阶梯化构建

大学考核注重过程性评价与终结性评价的结合,某跳短绳考核方案包含技术评定(40%)、达标次数(30%)和进步幅度(30%)三维指标(网页24)。这种多元评价体系弱化了先天体能差异的影响,使后进生的学习动机保持度提升57%。专项技能评定采用“技术链分析”法,如足球考核细化到接球转身角度等12个观测点(网页55),这种精细化评估为个性化指导提供数据支撑。

小学评价突出发展性导向,北京市推行的体质健康促进平台(网页49)建立动态成长档案,将BMI指数与运动表现关联分析。课堂即时评价工具更具创意,某教师开发“运动能量卡”系统(网页83),将技术动作完成度转化为虚拟成长值,这种游戏化反馈机制使学生自我练习时长平均增加15分钟/日。过程性记录工具的创新,如采用AI动作捕捉系统分析立定跳远姿态(网页52),为个性化教学提供技术支持。

从教育生态视角审视,大学与小学体育教案的差异本质是“专业深化”与“基础夯实”的辩证统一。未来研究可聚焦于:跨学段教学内容衔接图谱的构建、智能穿戴设备在动作纠错中的应用、运动技能迁移的认知神经机制等领域。建议建立大中小学体育教研共同体,通过教案资源共享与教法创新研讨,形成贯穿各学段的体育素养培育链。唯有坚持“基础性与专业性并重、标准化与个性化共存”的设计原则,方能真正实现体育教育的终身价值。