在儿童文学创作中,"动物拟人化"的叙事手法往往能激发无限的想象力。当一只平凡的母鸡突破生理局限翱翔天际时,这种颠覆常规的设定不仅构建出奇幻的童话世界,更成为承载儿童价值观教育的绝佳载体。本文通过解构三年级学生创作的会飞母鸡类作文,揭示这类作品在叙事技巧、主题表达及教育功能上的多重价值。

幻想叙事与角色塑造

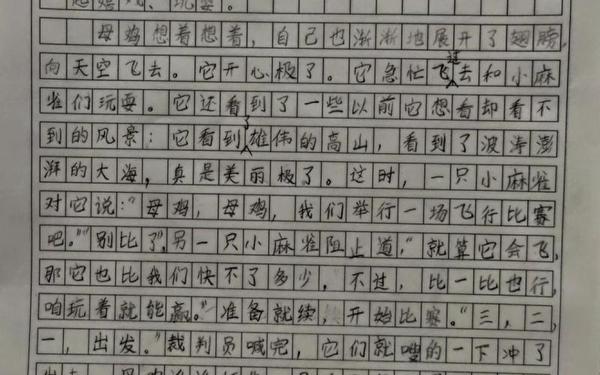

在母鸡飞行的基础设定中,创作者普遍采用"愿望实现"的叙事逻辑。如某篇作文中,母鸡通过饮用魔法药水获得飞行能力,这种超现实元素既保留了现实认知中的母鸡形象,又赋予其突破常规的特质。另一篇作品中,母鸡因吞食神奇米粒实现飞行梦想,这种偶然性与必然织的叙事策略,有效调动了读者的情感共鸣。

角色塑造呈现出鲜明的二元对立特征。自卑的母鸡群体与特立独行的主角形成对比,如某作文描述普通母鸡对飞行梦想的嘲笑,这种对比强化了主人公的坚韧品格。创作者还善于运用拟人化描写,让母鸡具备人类的思维与情感,如在飞行时观察溪流、森林等细节[[33][57]],使幻想世界更具真实感。

主题表达与寓意传递

这类作品普遍蕴含着积极的价值导向。在救助弱小动物的情节中,飞行母鸡化身正义使者,如从虎口救下兔子,或保护枣树免受虫害,这些情节传递着助人为乐的传统美德。创作者还通过飞行能力的获得过程,强调坚持的重要性,如某篇作文详细描写母鸡数月苦练飞行[[30][70]],暗合"功夫不负有心人"的哲理。

更深层的教育意义体现在对自我认知的探讨。当母鸡飞离鸡舍探索世界[[33][65]],象征着突破舒适区的勇气;而最终选择回归家园,则平衡了冒险精神与现实归属感。这种辩证思考引导小读者建立正确的成长观,如某作文通过梦境设定暗示幻想与现实的界限[[33][36]],培养儿童的理性认知能力。

叙事结构与教育价值

典型的三段式结构(愿望-实现-启示)成为主流范式。开篇多设置具体困境,如幼崽被掠或食物匮乏,制造叙事张力。中段飞行能力的应用场景经过精心设计,既有救助他人的利他行为,也有比赛夺冠的自我证明[[28][33]]。结局往往回归现实,或保持奇幻设定但传递明确价值观[[36][70]]。

在教育功能层面,这类作文有效训练了儿童的逻辑思维。当母鸡需要解决飞行中的实际问题,如搭建树巢或躲避天敌,创作者必须构建合理的解决方案。教师可通过此类创作引导儿童建立"问题-分析-解决"的思维链条。叙事过程中对自然环境的细致描写[[33][57]],还潜移默化地培养了观察能力与生态意识。

这类富有想象力的动物寓言,在儿童认知发展过程中扮演着独特角色。它们不仅锻炼语言表达能力,更通过奇幻叙事传递现实价值观念。未来研究可深入探讨不同文化背景下动物寓言的叙事差异,或开发配套的教学方案,将创意写作与品德教育有机结合。对于教育工作者而言,鼓励学生在保持天马行空想象的引导其关注现实社会问题,或能催生出更具深度的儿童文学作品。