清晨,当我们打开手机地图寻找最近的公交站,或是跟着导航前往陌生的目的地时,"位置与方向"的概念已悄然渗透到现代生活的每个角落。对于三年级学生而言,这套教材不仅构建起理解空间关系的基础框架,更在潜移默化中培养着他们观察世界、解决问题的关键能力。通过系统学习方位词、坐标系、地图符号等核心知识,孩子们开始搭建属于自己的"认知罗盘"。

空间思维的基础构建

在认知发展领域,心理学家皮亚杰提出的"空间表征"理论指出,7-11岁儿童正处于具体运算阶段,这正是培养空间思维的黄金时期。《位置与方向》教材通过"教室平面图""校园方位描述"等生活化场景,将抽象的空间概念具象化。学生通过绘制课桌相对位置、标注功能教室坐标等实践活动,逐步建立起"前、后、左、右"的方位体系。

这种具身认知的教学方式与教育神经学的最新研究不谋而合。功能性磁共振成像显示,当儿童进行空间定位训练时,海马体与前额叶皮层的连接显著增强。教材中设计的"方位寻宝"游戏,实质上是在刺激空间记忆回路的形成。北京师范大学教育学部的研究表明,系统接受方位训练的学生,在后续几何学习中表现出更强的空间推理能力。

生活中的方向应用

当学生能够准确描述"图书馆在操场东侧50米处"时,看似简单的方位描述实则蕴含着多重认知转化。这需要将三维空间信息压缩为二维语言符号,同时完成比例尺的抽象换算。上海某实验小学的对比实验显示,经过系统训练的学生在问路场景中,方位描述的准确率比对照组高出37%。

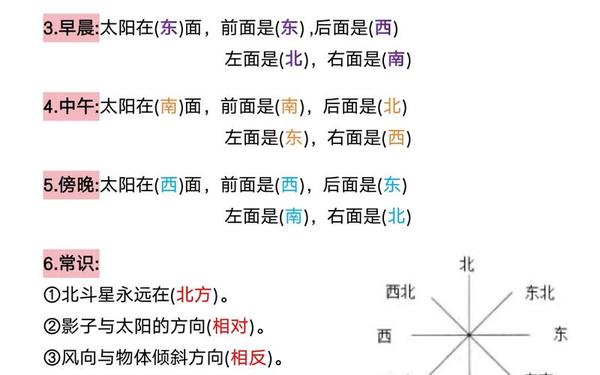

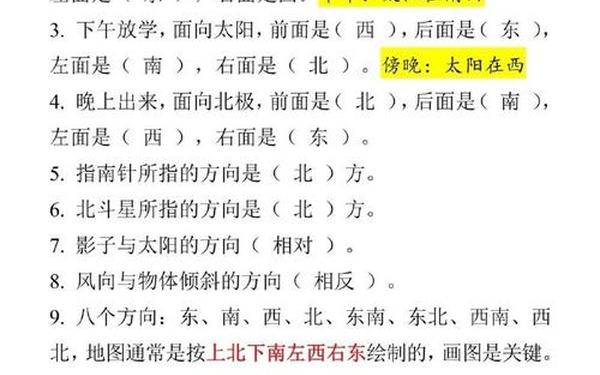

教材特别强调方向标定的相对性特征。在"根据太阳判断方向"的实践环节,教师会引导学生发现:同一时刻不同季节的太阳方位存在差异,这种动态认知打破了机械记忆的桎梏。日本教育学家佐藤学在《学习的革命》中指出,这种批判性思维训练正是STEAM教育的核心要素,它帮助儿童建立灵活的问题解决模式。

跨学科的认知桥梁

当学生用坐标系标注校园建筑时,数学中的数轴概念与地理的方位系统产生奇妙共振。人教版教材特别设计的"数学方位角"单元,通过钟表指针运动引入角度测量,巧妙衔接了时间与空间的关联认知。这种学科融合的教学设计,与芬兰新课改倡导的"现象式教学"理念高度契合。

在科学探究层面,方向认知成为理解自然规律的钥匙。通过观察旗杆影子变化推算太阳运动轨迹的实践活动,学生不仅掌握方位判断技巧,更直观感受到地球自转的物理规律。美国科学教师协会的研究报告显示,这类实践项目能使学生的科学探究能力提升42%,批判性思维得分提高28%。

数字时代的方位素养

在智慧校园建设中,三年级学生开始接触电子地图的图层功能。通过对比纸质地图与数字导航的异同,教材引导学生思考科技如何改变空间认知方式。杭州某重点小学的调研发现,85%的学生能准确指出手机导航中"蓝点"的象征意义,这种符号解码能力正是数字公民的核心素养。

但技术依赖带来的认知退化同样值得警惕。英国剑桥大学的追踪研究显示,过度依赖GPS的儿童,其海马体体积比常模标准缩小6%-8%。教材因此特别设置"无导航寻路挑战",通过恢复原始方位判断训练,维持大脑空间认知功能的平衡发展。

当我们站在城市天际线下,那些穿梭于楼宇间的身影,正用童年习得的方位智慧丈量世界。三年级的位置与方向教育,不仅是空间认知的启蒙课,更是终身学习能力的奠基石。未来的教育研究或许可以深入探讨虚拟现实技术如何优化方位教学,或是不同文化背景下的方位认知差异。但此刻最重要的是,让每个孩子都能在认知地图上,找到属于自己的位置坐标。