2023年的法定节假日安排延续了我国特有的调休模式,通过调整周末与工作日拼接出连续假期。例如春节假期通过调休形成7天长假,但节后需连续工作7天;劳动节将4月23日与5月6日的周末调为工作日,形成5天假期。这种模式既满足了公众对长假的期待,也引发了关于“假后疲劳”的争议。

支持者认为,调休能创造集中消费时段,刺激旅游、交通、餐饮等行业增长。数据显示,2023年“五一”假期全国旅游收入达1480.56亿元,印证了长假的经济价值。但反对者指出,调休打乱正常作息节奏,例如春节后连续工作7天的安排导致工作效率下降,部分企业甚至出现“报复性请假”现象。这种争议反映了公众对休息质量与经济发展平衡的复杂诉求。

二、假期分布与结构性矛盾

2023年的法定节假日呈现“上半年密集、下半年稀疏”的特点。1月至6月集中了元旦、春节、清明、劳动节和端午节,而中秋与国庆合并形成下半年唯一的8天长假。这种分布导致公众休闲需求在时间轴上失衡,加剧了节假日旅游市场的供需矛盾。

从单日假期来看,清明节仅放假1天且无调休,成为全年唯一“不拼凑”的假期。这种安排虽避免了工作节奏的剧烈波动,但也限制了民众返乡祭扫的时间弹性。相比之下,中秋国庆合并形成的“超级黄金周”虽长达8天,却需要牺牲节后两个周末,这种“先松后紧”的模式对跨省旅游群体尤为不便。

三、国际比较与制度创新空间

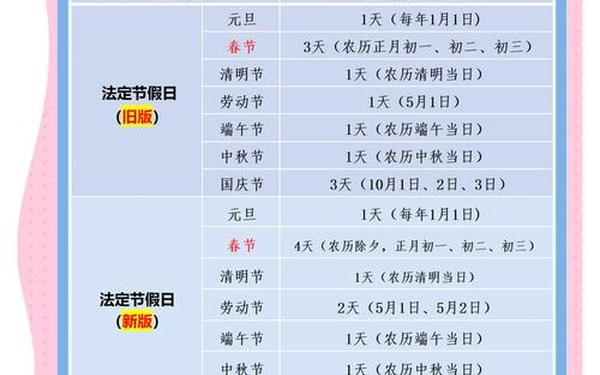

与全球主要经济体相比,我国11天的法定节假日处于中等水平,但带薪休假落实率较低。日本法定假期16天,配合人均17.7天的带薪休假,形成了更灵活的休假体系;而我国带薪休假平均仅10天,且中小企业执行率不足60%。这种差距导致公众高度依赖法定节假日,加剧了调休压力。

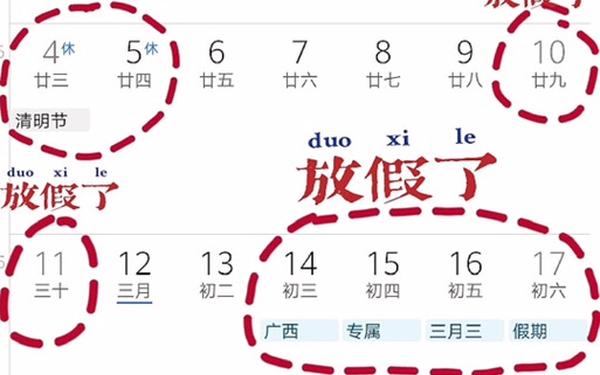

值得注意的是,部分地方已尝试创新休假机制。例如哈尔滨国际冰雪节、广西“三月三歌节”通过区域性假期补充国家法定安排,既缓解集中出行压力,又促进地方文化经济发展。这类探索为国家层面优化休假制度提供了参考,表明“统一性与灵活性结合”或是未来改革方向。

四、公众诉求与政策反馈机制

近年来,调休引发的舆论争议实质是公众参与缺位的缩影。2023年春节前,“建议延长春节假期”的话题阅读量超2亿次,反映出民众对假期安排的强烈关注。现行决策过程仍以行政部门主导,缺乏听证会、民意调查等制度化参与渠道,导致政策与需求间存在感知偏差。

国家发改委在解读2024年放假安排时,首次提出“最小干预”原则,强调减少对双休日的占用。这种调整表明政策制定者开始重视公众体验,但更深层的改革仍需构建常态化意见征集机制。专家建议,可借鉴重大行政决策程序,在国务院办公厅拟定方案前开展网络投票或专家论证,增强决策透明度。

五、未来优化路径探析

破解调休困境需多维度制度创新。其一,适度增加法定节假日天数。将现行11天增至13-15天,分散增设于下半年,可缓解假期分布失衡问题。其二,强化带薪休假法律效力。建议修订《劳动法》,明确对未落实企业的处罚标准,并将落实情况纳入企业信用评价体系。其三,探索弹性休假模式。允许各省市在保障基础假期的前提下,结合地域文化特征增设1-2天地方性节日,形成“国家+地方”的复合型休假体系。

从经济视角看,假日制度应与消费升级趋势深度耦合。2023年“五一”期间,音乐节、露营等新业态消费增长32%,显示民众休闲需求正向品质化、个性化演变。未来政策制定需超越“假期天数”的单一维度,更多关注休假质量与产业升级的协同效应。

总结

2023年的放假调休日历既延续了我国假日制度的核心特征,也暴露出供需错配、参与缺位等深层矛盾。调休作为特定发展阶段的制度选择,其存废之争本质是公众对美好生活需求的升级体现。未来的改革方向应兼顾经济发展规律与个体休息权益,通过增加假期供给、完善带薪休假、创新弹性机制等组合措施,构建更具可持续性的休假生态系统。唯有如此,才能让节假日真正成为提升国民幸福感的“黄金窗口”,而非疲于奔命的“时间战场”。