寒假是学生们短暂休憩的黄金时光,也是积累生活素材的宝贵机会。一篇题为《寒假趣事》的350字作文,看似简单,却能通过具体事件展现孩子的观察力、情感体验和成长感悟。如何将这类短文拓展为更具深度的文章?本文将从主题内涵、写作技巧、教育价值及实践方法四个维度展开分析,探讨如何让“趣事”不仅停留在叙事层面,更能传递情感温度与文化思考。

一、主题内涵:趣事背后的多重意义

寒假趣事的核心在于“趣”字的解读。表面看,它可能是一次滑雪体验、家庭年夜饭的欢笑,或是与伙伴的冒险经历。但深层而言,“趣”应体现对生活的细腻感知。心理学家塞利格曼在《持续的幸福》中指出,积极情绪的产生往往源于对日常细节的珍视。例如,观察窗花凝结的过程,或是第一次尝试写春联的笨拙,这些看似平凡的瞬间,若能被细腻捕捉,都能成为滋养心灵的素材。

文化维度上,寒假恰逢中国传统春节,趣事往往与民俗传统交织。北师大民俗学者萧放教授研究发现,参与年俗活动的儿童对文化认同感显著增强。包饺子时面粉沾满脸颊的滑稽,守岁时困得东倒西歪的可爱,这些场景既是个体记忆,也是集体文化传承的微观呈现。优秀的寒假趣事作文应具备双重视角:既有个体成长印记,又有文化基因的隐性表达。

二、写作技巧:从观察到表达的跨越

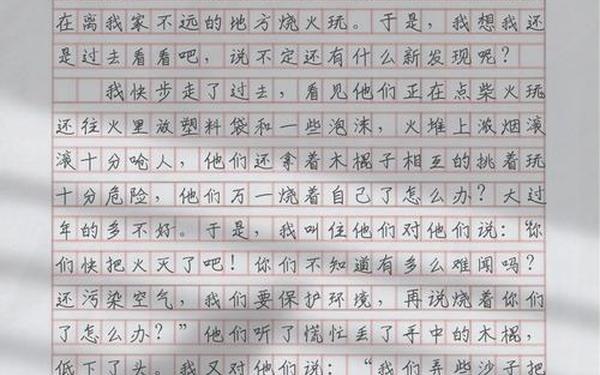

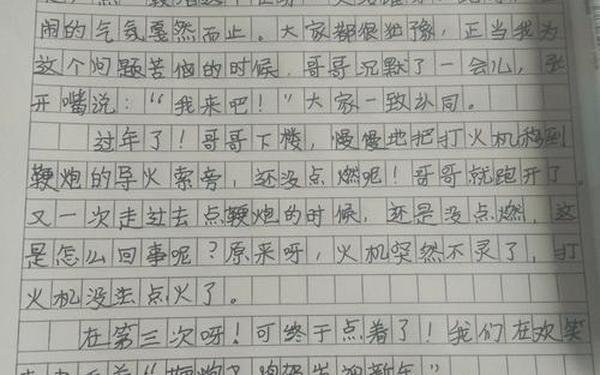

在具体写作层面,学生常陷入“流水账”困境。教育家叶圣陶提出的“三层观察法”颇具启发:第一层记录现象,如“烟花在夜空绽放”;第二层捕捉感受,“火星如金雨洒落时,妹妹抓紧了我的衣袖”;第三层提炼思考,“转瞬即逝的美为何让人念念不忘”。这种递进式描写能使350字的短文产生层次感。

修辞手法的恰当运用能提升感染力。比较两组描写:A.“我们打了雪仗”与B.“雪球划出银弧,笑声震落松枝上的积雪”。后者通过视觉听觉联动,营造出画面感。日本作家新美南吉在《花木村和盗贼们》中,用“雪像棉被盖住田野”的比喻,启示我们可以引导孩子用生活化意象增强文字质感。

三、教育价值:超越作文的成长意义

写作过程本身具有教育功能。脑科学研究显示,当儿童回忆快乐经历时,前额叶皮层与海马体产生强烈联动,这种神经激活能强化积极记忆。记录寒假趣事,实质是在建构心理韧性资源。北京四中语文特级教师李家声的实践表明,定期书写快乐事件的学生,情绪调节能力优于对照组。

从家庭教育角度,共同创造趣事成为亲子沟通的桥梁。上海教科院2022年的调研数据显示,参与家庭年俗活动的青少年,其家庭亲密感得分高出平均值23%。制作灯笼时的协作,逛庙会时的文化解说,这些互动既生成写作素材,更创造情感联结。家长的角色应从“督促者”转变为“共同经历者”。

四、实践路径:从素材积累到成文指导

建立“五感素材库”是有效方法。指导学生用表格分栏记录视觉(烟花色彩层次)、听觉(踩雪的咯吱声)、触觉(汤圆在舌尖的绵软)等感官体验。清华附小开发的“生活放大镜”训练法,要求每天选择一个瞬间进行百字速写,这种持续练习能显著提升细节捕捉能力。

在成文阶段,可采用“故事山”结构:开端(期待心情)—发展(意外波折)—高潮(情感峰值)—结局(感悟收获)。例如:精心策划的滑雪因天气取消(冲突),改为家庭桌游竟收获意外欢乐(转折),最终明白陪伴比形式更重要(升华)。这种结构能使短文具有微型小说的张力。

通过对寒假趣事作文的多元解构,我们发现这不仅是写作训练,更是生命教育的载体。当学生学会用文字凝固那些稍纵即逝的欢笑,他们实际在建构积极人生观,传承文化密码。建议教育者开发更多引导观察的实践方案,未来研究可追踪这类写作对儿童心理发展的长期影响。让每一次提笔记录趣事,都成为照见成长的镜子。