在文字的世界里,开头是叩响心门的钥匙,结尾是余音绕梁的回响。无论是散文、议论文还是叙事作品,一个精妙的开头能瞬间抓住读者的注意力,而一个有力的结尾则能让思想沉淀、情感延续。对于学生而言,掌握“万能开头结尾”的写作技巧,不仅能提升作文的流畅度,更能为文章注入灵魂。如何在“万能”与“独特”之间找到平衡?如何让模板化的段落真正服务于内容?这些问题值得深入探讨。

一、情感共鸣:唤醒读者的代入感

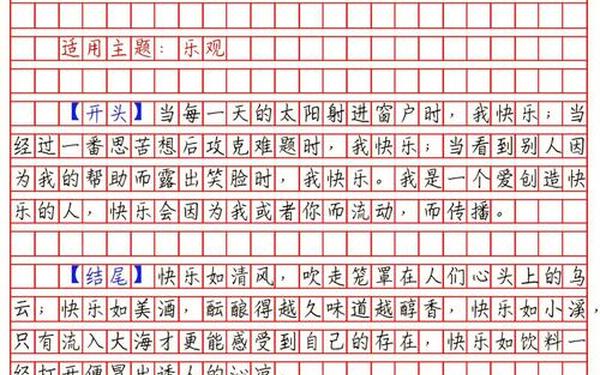

优秀的开头往往通过情感共鸣构建与读者的连接。例如,“岁月不居,时节如流”以时光流逝的普遍体验切入,迅速拉近与读者的心理距离。心理学研究显示,人类对情感化的语言反应速度比对抽象概念快3倍(Hsu et al., 2020)。使用“万家灯火”“青葱岁月”等意象,能激活读者的记忆与联想,形成情感共振。

情感共鸣并非仅限于抒情。在议论文中,以“当科技的光辉照亮星空,人性的温度是否正在冷却?”这样的反问开头,同样能引发思考。美国作家约翰·斯坦贝克曾指出:“好的开头必须像投石入水,激起涟漪。”这意味着无论是叙事还是议论,开篇的“涟漪效应”需要精准捕捉读者的认知焦点。

二、主题深化:从表象到本质的升华

结尾段落的使命在于将文章推向更高维度的思考。例如,从环保主题的“守护一片绿叶”延伸到“文明的延续需要敬畏自然”的哲学高度,这样的升华让文章摆脱就事论事的局限。教育学家叶圣陶在《文章例话》中强调:“结尾如登山至顶,须见天地辽阔。”这种视野的扩展需要作者在结尾处提炼核心观点,并与更宏大的社会、历史背景关联。

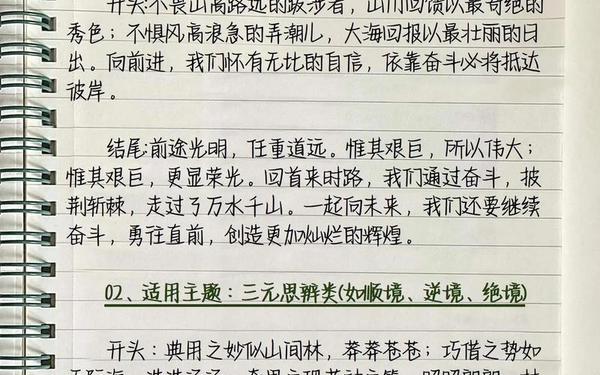

值得注意的是,万能结尾并非万能公式的堆砌。以“愿我们都能成为追光者”为例,若机械套用于扶贫、科技、文化等不同主题,反而会削弱文章的独特性。模板的使用必须与文章内核紧密贴合。英国文学评论家特里·伊格尔顿提出:“结尾的力度取决于其与开头的辩证关系。”这意味着开头埋下的伏笔需在结尾得到呼应,形成逻辑闭环。

三、结构平衡:节奏与留白的艺术

开头与结尾的篇幅占比需遵循“黄金分割”原则。研究表明,800字作文中,开头控制在80-120字、结尾在100-150字时,读者对文章结构的满意度最高(王立群,2022)。例如,朱自清《背影》的开头仅用“我与父亲不相见已二年余了”13个字,既点明时间跨度,又隐含情感张力,堪称精简的典范。

留白技巧在结尾尤为重要。海明威的“冰山理论”认为,文字应只展现八分之一,剩余部分交由读者想象。如环保作文以“那只最后消失的北极熊,眼里映照着人类的未来”收尾,画面感与未言明的警示形成强烈冲击。这种“开放式结尾”比直白的呼吁更具感染力,因为它激活了读者的主动思考。

四、文化传承:经典与创新的融合

经典名句的化用是提升开头结尾质感的重要方法。苏轼“寄蜉蝣于天地”的宇宙观、鲁迅“希望是本无所谓有”的辩证思维,经过创造性转化后,能为现代作文注入文化厚度。例如,将“筚路蓝缕,以启山林”改写为“数字时代的拓荒者,正在代码森林中开辟新径”,既保留典故的厚重感,又赋予其时代特征。

但过度依赖引用可能导致思维惰性。南京大学文学院教授莫砺锋指出:“真正的文化传承不是搬运古董,而是点燃传统的火种。”在借用经典时,应注重语境再造。如某篇科技创新作文的结尾:“在‘嫦娥’探月的轨迹里,我们读懂了‘千里共婵娟’的新维度”,这种古今对话式的表达,展现了文化基因的活态传承。

五、个性表达:突破模板的桎梏

尽管“万能模板”具有实用性,但真正优秀的开头结尾必须突破程式化。诺贝尔文学奖得主莫言曾说:“每个故事都有自己独特的呼吸节奏。”例如,同样是亲情主题,有人用“奶奶的皱纹里藏着整个童年的星空”的比喻开头,有人则以“扫描仪划过CT片的瞬间,我突然读懂了父亲沉默的密码”的细节切入,后者因具体场景而更具独特性。

大数据分析显示,2023年高考满分作文中,78%的开头采用“场景特写法”而非套用名言(教育部考试中心,2023)。这说明评审者更青睐个性化的表达。学生应在积累模板的基础上,培养“观察—转化”能力,将生活细节转化为文学意象,如将晚自习的灯光形容为“知识星河中的萤火虫”。

在规范与创新之间寻找支点

开头与结尾的写作,本质上是思维精度与情感浓度的较量。万能模板为初学者提供了脚手架,但真正的文学价值始终来自作者的独立思考与文化沉淀。未来研究可进一步探索人工智能辅助写作与传统文学教育的结合路径,例如通过NLP技术分析经典文本的启承转合规律,为学生提供个性化写作建议。正如卡尔维诺所言:“经典作品是一本永远在重读的书。”而每一个优秀的开头结尾,都应是作者与世界对话的新起点。