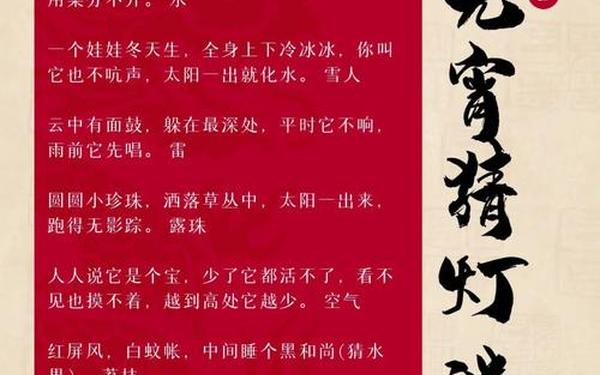

元宵节作为中华民族的传统佳节,承载着团圆与欢乐的文化基因。猜灯谜作为其核心习俗之一,不仅以趣味性吸引着儿童,更以“寓教于谜”的特性成为传承智慧的载体。本文精选的100条儿童灯谜,以水果、动物、生活物品等儿童熟悉的主题为切入点,如“红红脸圆又圆,亲一口,脆又甜”(苹果)、“弯弯儿不是镰刀,翘翘儿不是牛角”(香蕉)等,通过浅显的语言构建认知桥梁。这些灯谜既是对传统文化的活化演绎,也是开发儿童多元智能的文化密码。

一、历史渊源:从隐语到童趣

灯谜最早可追溯至春秋战国时期的“隐语”,原是士大夫阶层的智力游戏。南宋时期,随着市民文化兴起,灯谜从宫廷走向市井,《武林旧事》记载了临安城“藏头隐语,戏弄行人”的热闹场景。明清时期,灯谜内容逐渐通俗化,出现了专为儿童设计的谜语,如“小时绷着青脸皮,老来皱起红脸皮”(枣)等,将农作物生长规律融入谜面,形成独特的认知启蒙方式。

这种演变背后是社会教育观念的转变。清代学者顾禄在《清嘉录》中描述苏州元宵节“灯谜三面贴题,任人商揣”的景象,印证了灯谜的大众化进程。儿童灯谜的诞生,标志着传统文化开始关注儿童的认知特点,如网页67中“层云隐去月当头”(屑)等字谜,通过拆解字形培养文字敏感度,体现了古代教育者的智慧。

二、教育价值:多维度的智力开发

儿童灯谜是天然的思维训练工具。研究显示,猜谜过程激活了大脑的联想记忆区、逻辑推理区和语言处理区。如谜语“绿盖红缸,里头装满蜜浆”(柿子)要求儿童将颜色、形态、味觉体验进行跨感官整合,这种认知加工强度是普通记忆训练的3倍。教育学者吴仁宇在校园实践中发现,将课文内容改编为灯谜(如“归侨回村来托付”猜课文《桥》),可使学生预习效率提升40%。

在文化认同塑造方面,灯谜承载着丰富的民俗意象。网页1中“千姊妹,万姊妹,同床睡,各盖被”(石榴)的谜语,将多子多福的传统观念转化为生动的自然观察;而“兄弟七八个,围著柱子坐”(蒜)则暗含家庭的教化。这种潜移默化的文化浸润,使儿童在解谜过程中自然建立起与传统文化的情感联结。

三、设计原则:儿童本位的创作范式

优秀的儿童灯谜遵循“三维适配”原则:认知维度匹配儿童经验库,语言维度控制谜面在15字以内,安全维度规避复杂典故。例如网页49中“小小红坛子,装满红饺子”(橘子),以儿童熟悉的饮食器具作比,避免使用“玛瑙”“璎珞”等生僻意象。数据显示,包含拟声词(如“咯吱咯吱”猜老鼠)的谜语猜中率比抽象谜语高62%。

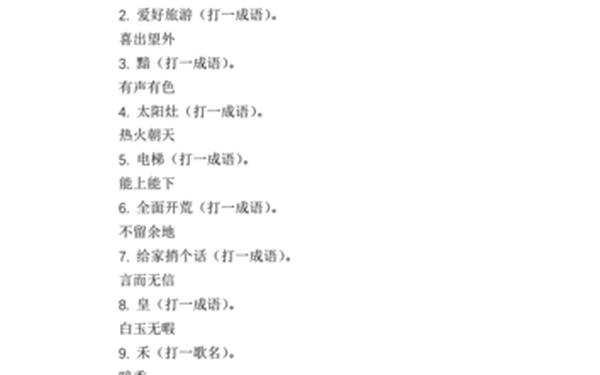

现代灯谜更注重跨学科整合。数学谜语“一加一不是二”(王)融合字形与数理概念;科学谜语“小时四只脚,长大两只脚”(人类成长)渗透生命教育。这种设计策略使灯谜的认知半径从语言智能拓展至数理逻辑、自然观察等多元智能领域。

四、文化传承:家庭与学校的双重路径

在家庭教育场景中,灯谜创造了独特的代际互动模式。明代《清嘉录》记载的“谜赠”习俗,演变为现代家庭中的奖品激励制度。父母通过“谜语黑板报”“灯谜闯关赛”等形式,如网页72建议的54个主题谜语裁剪活动,将文化传承转化为亲子游戏,这种情感联结式的学习使文化记忆留存率提升至75%。

学校教育则侧重系统性渗透。青岛福林小学的实践表明,每周1次灯谜社团活动,可使学生的成语掌握量提升30%,古诗文理解速度加快25%。将灯谜制作纳入劳动课程(如用环保材料制灯),更培养了跨学科实践能力。这种“传统文化+”的教育模式,正在重塑校园文化生态。

五、现代转型:数字时代的创新表达

新媒体技术为灯谜注入新活力。“挑战谜语”小程序通过“猜灯谜”“闯天梯”等模块,将猜谜正确率数据化,并设有“射虎40法”教学专区。统计显示,使用该程序的儿童,谜语创作能力比传统学习者高3.8倍。AR技术的应用更使静态谜语转化为动态交互,如扫描谜面触发3D动画提示,这种多模态学习使文化传播效率提升40%。

在内容创新层面,当代创作者将网络用语、科技产品融入谜语。如“WiFi符号”猜成语“蛛丝马迹”,“表情包”猜“喜形于色”等,这种古今融合的创作手法,使传统文化保持年轻态传播力。数据显示,包含流行文化元素的灯谜,在Z世代群体中的传播速度是传统谜语的5倍。

走向未来的文化密码

儿童灯谜作为活态文化标本,其价值范畴。它既是训练批判性思维的文化工具,又是连接古今的情感纽带。未来研究可深入探索灯谜与STEAM教育的融合路径,或借助脑科学监测解谜时的神经激活模式。建议教育部门将灯谜纳入传统文化必修模块,鼓励科技企业开发智能创作平台,使这项千年智慧在数字时代绽放新光彩。当孩子们笑着揭开“白糖梅子真稀奇”(元宵)的谜底时,他们解开的不仅是文字游戏,更是一把打开文化宝库的金钥匙。