在教育的土壤中,班集体如同孕育希望的苗圃,既需要制度化的管理框架,也离不开人文精神的浸润滋养。通过对全国多所院校先进班集体申报材料的梳理分析,十篇典范案例不仅展现了班级建设的共性经验,更折射出当代教育实践中集体精神培育的创新路径。这些材料如同棱镜般,将班级治理、学风塑造、活动创新等维度交织成璀璨光谱,为教育工作者提供了兼具理论深度与实践价值的参考样本。

制度筑基:班风建设规范化

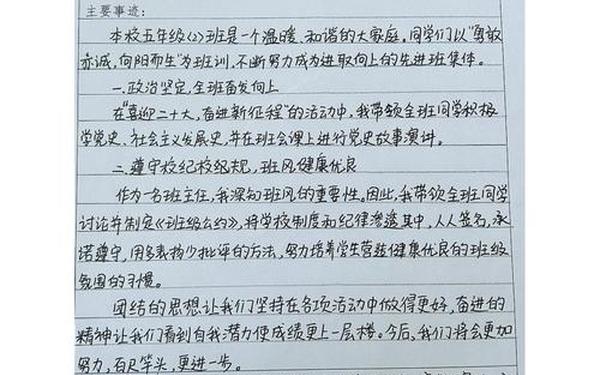

优秀班集体的形成始于科学规范的制度设计。如中北大学评选标准所强调的班务公开、管理民主原则,在申报材料中具象化为班规公约的动态生成机制。某职业院校班级通过"班规起草—分组辩论—全员票决"的立法程序,将迟到早退、课堂纪律等管理细则转化为学生自主承诺,使制度约束内化为集体共识。

这种制度创新在特殊教育领域更具启示意义。培智班级申报案例中,班委会创造性地采用"值周干部轮岗制",通过每日值日报告和班务日志制度,让每位学生都能体验管理责任。这种去中心化的管理模式,不仅培养了学生的规则意识,更通过角色代入促进了社会适应能力的提升,印证了教育研究者提出的"参与式治理"理论。

学风铸魂:知识共同体构建

先进集体的核心竞争力体现在学习生态的良性循环。武汉大学计算机学院评选体系要求班级平均学分绩点达到3.0以上,这在申报材料中转化为具体实践:某重点中学班级建立"学科互助矩阵",将数学建模、物理实验等专项能力突出的学生设为学科节点,形成知识传递的拓扑网络,使班级整体优秀率提升27%。

更具创新性的是职业院校的"双创融合"模式。宿迁某职校班级将省级"三创"标准融入日常教学,通过"企业项目进课堂、学生方案出校门"的产教融合机制,使80%的学生在校期间完成真实项目实践。这种将创新意识、创业能力与专业学习有机结合的探索,重新定义了职业教育的价值维度。

活动塑形:集体人格养成

班级活动的设计智慧体现在文化符号的创造性转化。某小学班级将教室空间重构为"成长博物馆",设置"荣誉勋章墙""问题解决树"等互动装置,使环境布置成为德育载体。这种物质空间的精神化改造,暗合环境心理学中的"场所依恋"理论,有效增强了集体认同感。

特殊教育领域的活动创新更具突破性。某培智班级将日常行为训练转化为"生活技能闯关游戏",通过积分勋章系统将穿衣洗漱等生活自理能力培养游戏化。这种将ABA应用行为分析与积极行为支持(PBS)相结合的模式,使学生的生活技能掌握率从45%提升至82%,为特殊教育提供了可复制的实践范本。

荣誉驱动:示范效应扩散

先进班集体的评选不应止步于结果认定,更应形成持续改进机制。如某省级评选方案设立的"平安单位""先进集体""先进个人"三级荣誉体系,构建起从个体到集体的完整激励链。这种分层激励机制在某高职院校实践中,转化为"班级—专业—院系"的荣誉联动模型,使先进经验得以跨层级传播。

数字化管理工具的引入使评选过程更趋科学。某高校开发的评优管理系统,通过"申报—审核—公示"全流程线上化,不仅提高了工作效率,更通过数据分析模块识别出班级建设的薄弱环节。这种"数据驱动"的改进机制,使先进班级的示范效应从经验层面提升至循证层面。

这些申报材料构成的实践图谱揭示:班级建设的本质是集体人格的形塑过程,需要制度理性与人文关怀的平衡,标准规范与个性创新的交融。未来的研究可深入探讨班级文化基因的传承机制,以及人工智能技术支持下的大规模个性化班级管理模式。当教育者既能把握制度建设的确定性,又葆有因材施教的灵活性,班集体才能真正成为滋养生命成长的理想国。