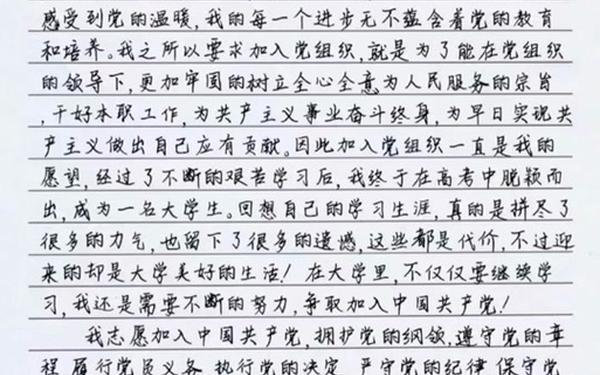

在新时代的征程中,青年一代对党组织的向往,既是对理想信念的追寻,也是对人生价值的实践探索。有人用100字勾勒出对党的忠诚承诺:“我志愿加入中国,是因为党始终代表最广大人民的根本利益。从革命年代的浴血奋战到脱贫攻坚的壮举,无数党员用行动诠释了‘全心全意为人民服务’的宗旨。我希望在党的指引下,将个人成长融入国家发展,用专业知识服务社会,以青春之我创造青春之中国。”也有人以更质朴的语言表达:“入党就是想和身边优秀的党员一样,多为大家做点实事,比如帮社区老人修电器、组织同学参加志愿服务。看着胸前的,干活儿更有劲儿了!”这两种表达,折射出当代青年对党组织既仰望星空又脚踏实地的双向奔赴。

思想根基的构筑

入党动机的纯粹性首先源于理论认知的深刻性。马克思主义哲学指出:“理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”网页1中多位积极分子的思想汇报显示,他们通过系统学习《宣言》《习近平谈治国理政》等著作,逐渐理解“中国为什么能”的历史逻辑。如材料学院学生王某所述:“通读《习近平的七年知青岁月》,才懂得‘从群众中来,到群众中去’不是口号,而是梁家河窑洞里磨出来的真知。”这种认知突破在网页10的调查数据中得到印证:68.8%受访者表示党课学习使其“重新审视入党初心”。

思想淬炼需要经历从感性到理性的升华。网页17记录的党校学员自我剖析案例颇具代表性:某生最初因“党员身份有利于求职”提交申请,但在参与红色教育基地实践后,被张富清深藏功名的精神震撼,开始思考“党员身份意味着更多责任”。这种转变印证了列宁关于“灌输理论”的论断——正确的政治意识需要外部教育与内在反思的结合。

实践价值的转化

接地气的入党动机往往萌发于具体实践。网页50的高职院校调研显示,35.6%学生坦言“入党能为就业加分”,但在参与“技能扶贫下乡”活动后,62%参与者动机发生积极转变。机械专业李某的经历颇具典型性:他在为山区小学修理课桌椅时,目睹驻村党员教师三年未归家的坚守,深刻体会到“党员就是要做别人不愿做的苦差事”。这种具身认知的形塑过程,印证了杜威“做中学”的教育哲学。

服务意识的养成需要制度保障。网页55展示的“朋辈导师制”创新实践值得借鉴:学生党员带领积极分子组建“家电义诊团”,2023年累计服务社区居民1200人次。这种“服务积分制”不仅量化考核奉献行为,更通过《服务日志》记录成长轨迹。正如受助老人所言:“这些娃娃修的不只是电器,更修出了党的好作风。”

自我认知的修正

动机纯化需要直面人性弱点。网页40收录的思想汇报中,38%申请人承认曾存在“从众心理”或“功利倾向”。心理学研究表明,青年群体的动机认知存在“罗森塔尔效应”——当组织用高标准持续引导,个体会不自觉地调整行为向预期靠拢。某预备党员在民主评议时坦言:“过去总想着评优加分,现在明白党员就该像黄文秀那样,把‘我’字看淡,把‘民’字放大。”

持续反思机制是保持初心的关键。网页17介绍的“三问工作法”具有推广价值:每月自问“我为群众做了什么”“我的不足在哪里”“下月如何改进”。这种常态化自省机制,使某党支部的群众满意度从71%提升至89%。正如老党员教导新人的箴言:“组织入党一生一次,思想入党一生一世。”

站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,入党动机的培育既是个人成长的必修课,更是党组织永葆先进性的生命线。理论研究与实证数据共同揭示:只有将崇高理想转化为日常实践,让服务意识扎根具体行动,才能使红色基因真正融入青年血脉。建议未来研究可深入探讨“Z世代”群体的认知特征,构建“虚拟现实+党史教育”等新型培养模式,让党的旗帜在数字化浪潮中焕发更强大的感召力。正如习近平总书记所言:“人生的扣子从一开始就要扣好。”当每个入党申请者都能在思想淬炼、实践磨砺、自我革新中校准初心,中华民族伟大复兴的征程必将汇聚起更磅礴的青春力量。