在现代企业管理中,会议纪要既是工作成果的具象化载体,也是组织决策合法性的重要依据。作为具有法定效力的公文,它不仅需要准确还原会议核心内容,更承担着推动执行、规范管理的功能。从某集团关于安全生产的专题会议中明确岗位职责,到生产型企业针对成本控制的经营分析会,规范的会议纪要始终是组织高效运转的基石。

一、核心结构要素解析

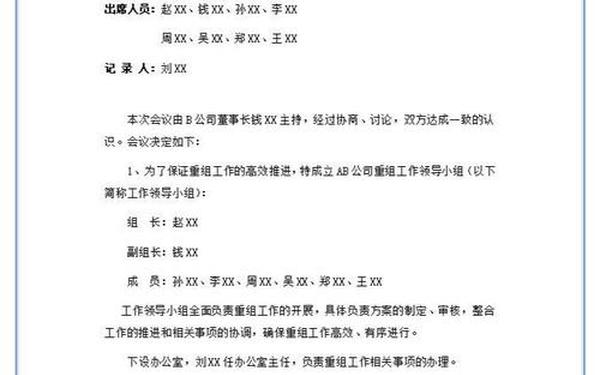

规范的会议纪要包含四个层次的结构要素。首先是标题的设定,通常采用“单位名称+会议名称+纪要”的完整形式,如《XX集团2023年第三次董事会会议纪要》,特殊情况下可使用“关于……的会议纪要”的简化标题。其次是会议概况,需列明起止时间、具体地点、出席人员(含职务)、列席人员及记录人等基础信息,如某公司优化组合专题会议中精确标注"2024年11月3日09:00-10:30,总经理办公室"。

正文部分需遵循“问题-讨论-决议”的逻辑链条。对决策型会议,采用分项叙述法逐条记录议定事项,如某冶金公司月度经营会中将“辅助运输方式优化”等议题独立成项;对研讨型会议,则适用发言提要法提炼核心观点。结尾需明确执行要求,某公司安全会议以“强调建立领导周检查制度”收尾,体现了执行层面的闭环管理。

二、写作方法论与实践

会议纪要的写作本质是信息重构的过程。基础层面要求忠实记录,如某项目协调会详细标注"王总工程师提出桩基检测需每2米提渣",这类技术细节的完整保留确保了工程追溯的准确性。进阶层面则需信息提炼,某生产协调会将"节能降耗"议题归纳为设备改造、工序对标、余热利用三大举措,展现了信息整合能力。

不同场景需要差异化的写作策略。日常例会用集中概述法,某周例会仅用200字概括六个部门工作进展;重大项目论证会则需分项详述,如某产业园立项会议按"用地规划""资金筹措""风险评估"分列三级标题。数字化工具的运用正在改变传统模式,某科技公司使用智能语音转写系统,实现会议记录与纪要初稿的同步生成。

三、应用场景与常见问题

从应用维度看,会议纪要可分为决策型、协调型、汇报型三类。决策型纪要侧重决议条款,如某董事会通过的《投资管理办法》中7项条款均标注责任部门;协调型纪要突出任务分解,某项目推进会明确"设计院须于5个工作日内提供修改图纸";汇报型纪要强调成果展示,某创新成果鉴定会用数据图表对比技术参数。

实践中存在三大典型问题:一是信息失真,某项目例会误将"暂缓施工"记为"停止施工",导致工程进度延误;二是重点偏移,某质量分析会耗费80%篇幅记录争论过程,却弱化改进措施;三是执行断层,某安全会议虽提出12项整改要求,但未明确责任人与时间节点。这些案例警示记录者需建立"议题-结论-执行"的思维框架。

四、质量提升路径

提升会议纪要效能的根本在于制度保障。某上市公司建立三级审核机制:记录人初稿→部门负责人核稿→分管领导签发,重要会议纪要还需法务合规审查。培训体系构建同样关键,某集团将纪要写作纳入中层干部必修课,设置"信息捕捉""要旨提炼""公文规范"三大模块。数字化转型方面,某央企开发智能纪要系统,实现关键词提取、任务自动派发、进度可视化跟踪。

随着远程办公的普及,新型会议形态对纪要写作提出新要求。某跨国企业线上决策会采用"实时字幕+要点标注"方式,会后自动生成双语纪要;某研发机构在VR会议中开发三维空间标注功能,将技术讨论与三维模型注释结合。这些创新实践预示着会议纪要正在向多媒体、交互式方向发展。

会议纪要的本质是组织记忆的载体与管理意志的传导工具。从传统纸质记录到智能系统的演进,不变的是对信息保真度与执行力的追求。未来研究可重点关注人工智能辅助写作的边界、跨文化语境下的纪要范式差异等方向。对企业而言,建立"格式标准化-写作专业化-管理闭环化"的全流程体系,将是提升组织效能的必由之路。正如某管理学家所言:"优秀的会议纪要,能让缺席者如临其境,让执行者方向明晰。"这或许是对会议纪要价值最精辟的诠释。