自然界的蝴蝶振翅时未曾料到会引发远方的风暴,而孩童笔尖下的想象亦能掀起思维的涟漪。当六年级学生以《变形记》为媒介化身为一滴露珠、一只蚂蚁,或以细腻笔触勾勒家乡风俗的独特轮廓时,文字便成为他们触摸世界的触角。这类习作不仅是语言的操练场,更是认知跃迁的桥梁,其背后蕴含着想象力培养、情感表达与写作技法交织的教育深意。

一、写作主题与想象力的双重激活

六年级上册《变形记》以“假设性想象”为核心,要求学生突破人类视角的桎梏。这种变形并非简单的角色置换,而是认知维度的重构:当学生化身为一粒种子,需感知土壤的湿度与黑暗中的萌发张力;成为路灯时,要体察夜色中流动的城市脉搏。教材通过《丁香结》等课文示范“由物及理”的思维路径,如丁香结引发的人生哲思,梅兰竹菊的象征体系构建,这为《变形记》提供了方法论支撑——想象需扎根于事物特征与情感共鸣的双重土壤。

下册“家乡风俗”习作则转向文化记忆的挖掘。不同于天马行空的变形,此类写作需在真实性与文学性间保持平衡。如北京春节习俗的写作范例所示,学生需从腊八粥的熬制细节、社火游行的服饰纹样等具象元素切入,通过“白描法”再现场景,再以“穿插法”融入传说典故,使文化基因在叙事中自然流淌。两种题材看似迥异,实则共享“观察-联想-重构”的创作逻辑,前者拓展认知边界,后者深化文化认同。

二、叙事视角与情感表达的共振效应

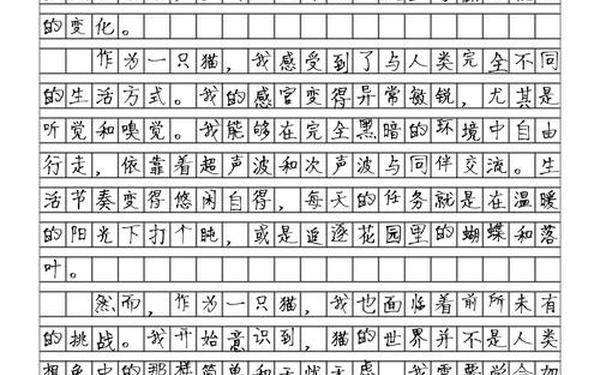

《变形记》要求采用第一人称叙事,这种视角转换带来三重突破:生理感知的重构(如蚂蚁复眼中的世界)、社会关系的重塑(如云朵与飞鸟的对话)、价值体系的颠覆(如垃圾箱对人类文明的审视)。优秀范本《地球的自述》中,学生以拟人化地球视角控诉环境污染,将科普知识转化为情感呐喊,正是视角转换激发共情的典型案例。这种“非人类中心主义”叙事训练,潜移默化中培养着学生的生态意识。

风俗类写作则强调集体记忆与个体经验的交融。当学生描写元宵灯会时,既需客观呈现扎灯技艺、巡游路线等文化符号,更要穿插“祖母手把手教做兔子灯”等私人化场景。教材推荐的“细节蒙太奇”手法,如将祭灶神的烟雾与厨房蒸汽交织,使神圣仪式与人间烟火产生化学反应,这种虚实相生的笔法,让文化传承不再是冰冷的史料复述,而是带着体温的生命叙事。

三、详略把控与结构张力的艺术平衡

想象类作文易陷入“情节堆砌”的误区。教学案例显示,成功之作往往遵循“变形触发-核心冲突-认知升华”的三幕结构。如《小蚂蚁奇幻之旅》详细描写被落叶卷入激流的惊险历程,略写日常觅食过程,通过“遇险-协作-脱困”的节奏把控,将团结主题自然托出。这与单元要求的“重点部分详细写”原则高度契合,教师可借助《草原》中迎客、联欢等场景的详略分析,帮助学生理解叙事焦点的选择逻辑。

风俗写作的详略标准更具文化解码意味。研究指出,学生常误将“字数多寡”等同于详略程度,实则应依据文化象征价值取舍。如描写中秋习俗时,祭月仪式需细描供品摆放方位、跪拜礼节等承载文化密码的元素,而对普遍性的赏月场景则可诗意化略写。这种选择背后是对文化基因的辨识训练,使学生懂得“何谓值得传承的记忆”。

四、教学实践与写作能力的阶梯培育

想象力培养需遵循“观察-模仿-创造”的阶梯。初期可通过《花之歌》等文本分析,解构拟人化手法;继而开展“校园物品自述”微写作,最后完成完整的变形叙事。教师反馈机制尤为关键,如某案例中通过“变形体检表”(形态特征、感知方式、社会关系三项指标)引导学生自查叙事合理性,这种工具化指导能有效避免想象沦为无序幻想。

文化类写作则强调田野调查与文本分析的结合。优秀课例显示,让学生携带录音设备采访长辈、拍摄风俗实物,再对比《端午的鸭蛋》等经典文本,可激活“活态文化”的书写意识。如描写传统建筑时,既有学生聚焦斗拱结构的力学之美,也有通过瓦当纹样解读吉祥寓意,这种多元视角的培育,使文化书写超越表象记录,触及精神内核。

当最后一抹晚霞浸染作文本的格线时,这些文字早已超越语言训练的范畴。它们既是孩童认知世界的棱镜——透过蚂蚁的复眼重新理解渺小与伟大,借由灯笼的火光窥见文明的传承密码;更是思维生长的年轮,记录着从具象观察到抽象思辨的跃迁轨迹。未来研究可深入探讨数字工具如何增强变形叙事的沉浸感,或借助口述史方法提升风俗写作的田野厚度。而此刻更重要的,是让每个孩子相信:笔尖划过纸面的沙沙声,正是思维破茧成蝶的振翅之音。