春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。这首流传千年的《二十四节气歌》,以七言绝句的韵律将农耕文明的智慧凝练成朗朗上口的诗行,而与之相映成辉的,是历代画家笔下水墨丹青勾勒的四季画卷。当陆游笔下"春盘春酒年年好"的立春诗情遇见苏轼"卷起杨花似雪花"的春幡胜景,当杜牧"清明时节雨纷纷"的隽永意境邂逅范成大"谷雨才耕遍"的田园水墨,诗与画的交融已然超越艺术形式,成为中国人感知自然律动的文化基因。这种诗画合璧的节气表达,不仅承载着天人合一的哲学观,更在当代艺术创作中焕发新生。

历史长河中的诗意流转

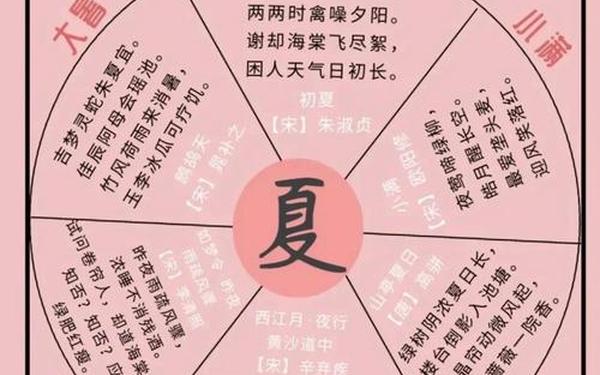

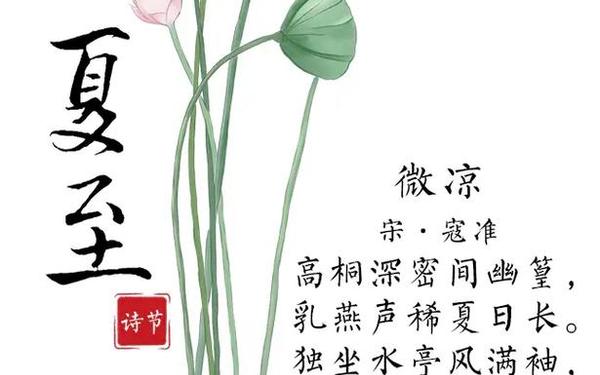

早在先秦典籍《周礼》中,"芒种"等节气名称已现雏形,汉代完全确立的二十四节气体系,催生了最早以物候入诗的创作传统。唐代韦应物在《立夏日忆京师诸弟》中描绘"夏木已成阴"的景象,宋代欧阳修《踏莎行》捕捉"千花百卉争明媚"的春分盛景,这些诗词将抽象节气转化为具象画面,形成"诗中有画"的审美特质。至明清时期,画家开始系统性地以节气为主题创作,如文徵明《绿荫长话图》以青绿山水表现芒种时节的草木葱茏,于非闇《山茶伯劳》用工笔重彩定格白露时分的鸟语花香。

这种诗画互文的传统在近现代得到创造性转化。乐山籍画家郭劲松历时三月完成二十四节气手绘图,将"谷雨耕遍"的农事场景与元稹诗句并置,让《月令七十二候集解》中的文字记载化作可视化的田园叙事。陕西诗人李树荣更以七律形式重构节气意象,"冬尽春来阳气升"的立春诗配以冰雪消融的水墨小品,实现古典格律与现代审美的时空对话。

丹青点染的时令美学

在苏州博物馆藏的明代《十二月令图》中,画家以十二幅绢本设色描绘节气更迭,立春时节的"打春牛"民俗与杜牧清明诗意形成图文互证。这种诗画对应的创作范式,在当代衍生出多元表现形式:洪雪《四时有趣》系列将杜甫"好雨知时节"诗句解构为卡通化的雨水精灵,刘少白《勃勃生机》用大写意笔法再现"时雨及芒种"的农耕场景,吴冠中《雨后》以抽象线条演绎"空山新雨后"的秋分意境。

数字技术为传统艺术注入新活力。"汉字艺术/24节气"项目将"立春"二字解构为破土嫩芽的形态,"秋分"字符化作麦浪翻滚的造型,这种字形与物候的创意融合,使节气文化突破二维平面限制。在杭州亚运会开幕式上,"立春鼓社"将《节气歌》谱写成鼓乐篇章,配合裸眼3D技术呈现的节气画卷,让古老智慧绽放数字时代的艺术光华。

文化基因的当代传承

在衢州妙源村的梧桐祖殿,每年立春日的祭春仪式延续着两千年的文化根脉。祭文吟诵融合《诗经·豳风》的古老节律,春牛泥塑点缀着《帝京景物略》记载的彩绘纹样,这种活态传承使节气诗画从艺术殿堂回归乡土现场。幼儿园课程通过"清明风筝放断线"的手工活动,将古诗意境转化为可触摸的童年记忆,而"小雪鹅毛片片飞"的剪纸创作,让传统文化在稚嫩指尖获得新生。

当代艺术家正以全球视野重构节气美学。故宫博物院推出的《紫禁城的二十四节气》系列绘本,将郎世宁的西洋写实技法与乾隆御制诗结合,在东西方艺术对话中寻找文化共鸣。伦敦设计双年展上,"惊蛰·觉醒"装置艺术用声光电技术模拟春雷震动,使范成大笔下"轻雷隐隐初惊蛰"的意境获得沉浸式体验。

站在新的历史坐标回望,二十四节气诗画早已超越简单的农事指导,演变为中华民族的文化密码。当我们在寒露时节诵读陶渊明"采菊东篱下"的诗句,在白露节气欣赏傅抱石《待细把江山图画》的墨韵,实际上是在进行一场跨越千年的文明对话。未来研究可深入挖掘少数民族节气文化,如彝族的十月太阳历与节气对应关系;创作实践可探索元宇宙语境下的节气艺术呈现,让"数字敦煌"的飞天与节气诗画产生跨维度的美学碰撞。这需要我们既保持对传统的温情与敬意,又以创新思维激活文化基因,让二十四节气的诗画美学永远荡漾着时代的涟漪。