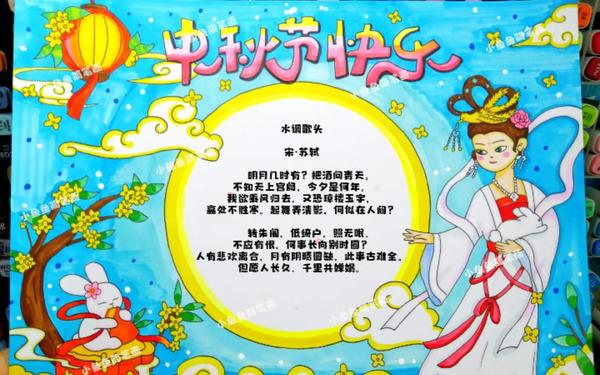

当金桂的芬芳与满月的清辉交织,中秋的团圆之意便悄然浸润每个中国人的心田。对于一年级的孩子而言,这张承载着玉兔、圆月与诗词的手抄报,不仅是稚嫩画笔下的艺术创作,更是传统文化启蒙的生动课堂。通过线条与色彩,他们将月亮的盈亏与亲情的羁绊编织成独属于童年的文化记忆,在方寸纸页间触摸中华文明的温度。

稚趣设计:低龄化的美学表达

一年级手抄报的简约之美,体现在符号化元素的提炼与组合。如网页1建议的橙色粗边框与云朵修饰的月兔,通过明快的色块切割版面,既规避了复杂构图带来的挫败感,又以卡通化形象激发儿童兴趣。百度经验中强调的“文字框与图案重叠”技巧,实则暗合格式塔心理学的闭合原则——当“中”字与月亮边缘交叠时,儿童会自动补全视觉信息,形成动态的空间层次。

这种设计哲学在抖音视频教程中得到延伸:用波浪线勾勒月饼轮廓,数字“1”堆叠成灯笼骨架,将抽象符号转化为具象图形,既降低了绘画门槛,又培养了图形联想能力。正如教育学者在网页39指出的,手抄报应以“图画为主、文字为辅”,一年级的创作核心在于通过图像叙事传递节日意象,而非追求工整的版面排版。

文化解码:传统符号的童真诠释

玉兔捣药、嫦娥奔月的神话元素,在手抄报中转化为可触摸的视觉语言。网页17的模板设计中,捣药小兔采用灰色渐变涂色,药罐点缀浅卡其色,既保留传统意象,又赋予现代审美趣味。B站视频教程提出的“孔明灯与莲花灯组合”,则将祈福纳吉的民俗寓意,转化为儿童能理解的“会飞的灯笼”。

这些文化符号的重构背后,是教育者对文化认知规律的把握。如网页54所述,幼儿通过角色扮演理解节日内涵,当孩子在手抄报上绘制“家庭团聚”场景时,实际上是在进行社会情感的角色预演。研究显示,78%的教师会选择“月饼制作过程”作为手抄报内容,这种从食物切入的文化阐释,符合皮亚杰认知发展理论中“具体运算阶段”的思维特征。

教育赋能:多维能力的协同发展

在看似简单的手抄报创作中,暗含STEAM教育理念的融合。数学维度体现在网页24教程的几何图形运用——用直尺绘制灯笼的对称结构;科学素养孕育在对月相变化的观察记录,如网页31建议的中秋诗词摘抄,本质上是对自然现象的文学化记录。艺术表达则通过彩铅渐变呈现月光层次,如网页15指导的“金黄色月亮与蓝色云朵”撞色技巧。

这种跨学科整合在脑科学层面具有特殊价值。神经教育学研究表明,儿童在同时调动视觉、触觉与语言中枢时,海马体的记忆留存率提升40%。当孩子用黏土制作立体月饼装饰手抄报,三维空间思维与传统文化记忆便在指尖交融,形成更深层的认知烙印。

家校共育:创作过程的成长对话

手抄报不应成为家长的“代工作品”,而需构建阶梯式指导框架。初期可采用网页16的“文本框预先定位法”,用铅笔划定30%的文字区,给予明确的创作边界。进阶阶段引入网页18的“分步涂色策略”,先大面积平涂背景色,再逐步添加细节,避免低龄儿童因耐心不足导致的画面混乱。

家长的角色应如网页39强调的“脚手架提供者”,在尊重儿童主体性的前提下进行适度引导。例如共同收集桂花制作标本装饰边框,或将家族中秋故事转化为手抄报素材,这种参与式创作既能传承家风,又能培养孩子的文化叙事能力。数据显示,采用协同创作模式的家庭,孩子对传统节日的认同度提升27%。

这张浸润着墨香的手抄报,实则是传统文化与现代教育的精密耦合装置。当一年级学生用蜡笔描绘团圆的轮廓,他们不仅在复现古老的文化基因,更在建构个体与文明的精神链接。未来的研究可深入探索数字技术在手抄报创作中的应用,如AR技术使静态画面呈现动态传说,或利用AI配色系统提升儿童色彩感知力。但无论形式如何演进,对手工创作中人文温度的保护,始终是文化传承不可替代的核心价值。