“海上生明月,天涯共此时”,当浩渺苍穹悬起一轮圆月,千年前的诗句便穿越时空叩击今人心灵。中秋赏月不仅是节俗传统,更是一场绵延千年的精神仪式——文人墨客将对宇宙的追问、对生命的哲思、对家国的眷恋悉数融入月色,让清辉浸润的诗行成为中华文明的情感密码。从《诗经》中的“月出皎兮”到苏轼的“千里共婵娟”,这些诗篇既是个体生命经验的凝结,也构建了民族文化中“月”的审美意象体系。

一、团圆与思念:明月照见人间情

中秋诗词最动人的内核,在于其对团圆与离散的双重书写。苏轼在《水调歌头》中发出“但愿人长久”的祈愿,将手足之情升华为普世的人性关怀,词中“人有悲欢离合”的辩证思考,既是对个体命运的释然,也暗含对天下离人的慰藉。这种情感张力在杜甫《月夜》中则化为更沉重的家国之痛——“遥怜小儿女,未解忆长安”,诗人以“对面着笔”的技法,让战乱中的亲情穿越时空形成互文,月光下的鄜州与长安,成为乱世飘零的永恒见证。

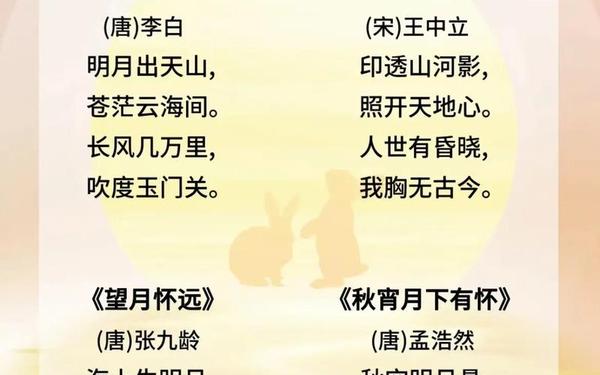

而张九龄的《望月怀远》则在雄浑意境中注入孤独感。作为贬谪荆州的宰相,他笔下的“海上明月”既是天地浩渺的象征,也是士人精神困境的投射。灭烛披衣的细节,将宦海浮沉的孤寂与对理想政治的期待交织成月光下的独白,使得“天涯共此时”不仅是空间维度的共情,更暗含对精神知音的渴慕。这种情感结构在宋代演变为更细腻的文人趣味,如晏殊“十轮霜影转庭梧”的物候感知,便将时间流逝的哀愁凝结在月下梧桐的剪影中。

二、自然与哲思:月轮启悟天地心

中秋月色在诗人笔下,常成为观照宇宙的透镜。李白在《把酒问月》中展现的“今人不见古时月,今月曾经照古人”,以明月为媒介串联起历史长河,这种时空意识在辛弃疾的《木兰花慢》中发展为更具科学色彩的追问。词人幻想月亮“别有人间”的平行时空,担忧“玉殿琼楼”被海底长鲸触破,看似荒诞的想象实则暗含对天体运行规律的朴素认知,王国维赞其“直悟月轮绕地之理”,这种文学想象与科学探索的碰撞,展现了古人认知世界的独特路径。

自然意象的审美重构亦是重要维度。王建“冷露无声湿桂花”以触觉写视觉,让清冷月色具象为浸润桂花的寒露;白居易“西北望乡何处是”则将地理方位转化为情感坐标,使月光成为连接故土与他乡的精神桥梁。而张孝祥《念奴娇·过洞庭》中“玉鉴琼田三万顷”的比喻,将洞庭湖月夜幻化为仙境,扁舟一叶的渺小与“万象为宾客”的豪情形成强烈反差,折射出宋代理学影响下“天人合一”的宇宙观。

三、传承与流变:诗心映照文明史

中秋诗韵的嬗变,映射着文化精神的演进轨迹。汉代《明月何皎皎》开创的“望月怀人”母题,在唐代被赋予更丰富的社会内涵,如李商隐“嫦娥应悔偷灵药”将神话叙事转化为对孤独命运的悲悯,而白居易“昨夜风一吹无人会”则以今昔对比的笔法,记录中唐文人贬谪生涯中的集体创伤。至宋代,苏轼“此生此夜不长好”的生命意识,辛弃疾“若得长圆如此夜”的洒脱,标志着士人阶层对中秋意象的哲理化重构。

这种文化基因在明清得到新的诠释。黄景仁《绮怀》中“似此星辰非昨夜”将爱情怅惘与时空永恒并置,徐有贞“偏皎洁,知他多少阴晴圆缺”则化用物理学概念,使月亮成为世事变迁的隐喻。值得关注的是,当代诗词创作中,月亮的科学属性与文化象征仍在碰撞融合,如航天题材诗歌常借用“嫦娥”“玉兔”等传统意象,这种古今对话为中秋诗学开辟了新维度。

月印万川的文化回响

从敦煌残卷到数字时代的屏幕,中秋诗词始终承载着民族的情感记忆。这些诗篇不仅是语言艺术的结晶,更是理解中华文明精神特质的密钥——在“千里共婵娟”中看见“民胞物与”的仁爱情怀,在“飞镜无根谁系”里发现探索未知的科学火种,在“冷露无声湿桂花”间触摸审美感知的细腻肌理。未来的研究或许可以深入探讨:不同地域的中秋诗词如何折射文化地理差异?数字媒介时代,经典诗句如何实现创造性转化?这些问题,都将指引我们在传统与现代的对话中,继续书写属于这个时代的中秋诗章。