中华文明五千年,诗以言志,词以载道。从边塞烽烟到盛世华章,从金戈铁马到万家灯火,诗词始终是中华民族精神的载体。无论是王昌龄笔下“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”的壮烈誓言,还是陆游临终前“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的赤子衷肠,这些诗句跨越时空,将家国情怀熔铸于文字之间。国庆之际,回溯古人对祖国的深情礼赞,既是对历史的致敬,亦是对未来的期许。

盛世华章与家国情怀

国庆诗词常以盛世景象为载体,描绘国家繁荣与人民安乐。如顾随在《八声甘州·国庆献颂》中写道:“万千条杨柳舞东风,江山共多娇”,以自然意象隐喻国家的蓬勃生机;范诗银的《浣溪沙·己亥国庆节前飞往遵义》则以“海卷娄山流赤水,云屯雁语说英雄”的磅礴笔触,将历史记忆与当代气象交织,展现山河壮丽与民族精神的传承。

这类诗词不仅赞美现实,更寄托理想。钱昌照的《国庆天安门晚会》捕捉狂欢场景:“广场集有人如海,都向天安门上看”,通过人群的集体凝视,传递对国家象征的崇敬与认同。而现代诗人凡尘云仙在《盛世中华》中直言“国泰民安天下平”,以直白语言勾勒社会理想图景,体现当代诗歌对传统家国主题的延续与创新。

烽火边关与英雄气概

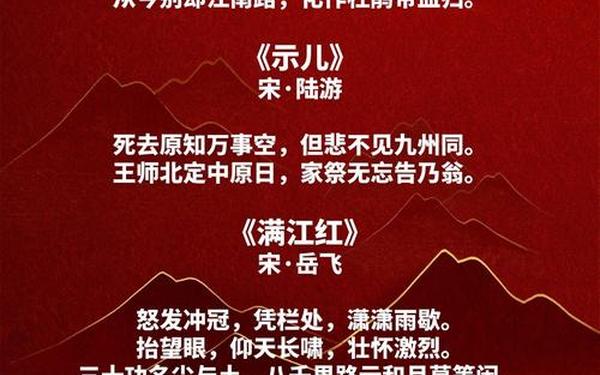

爱祖国古诗多诞生于民族危难之际,字句间激荡着血性与担当。王昌龄的《从军行》以“青海长云暗雪山”的苍茫开篇,至“不破楼兰终不还”收束,将边关苦寒与将士忠勇凝练成28字的史诗,被誉为“七绝圣手”的巅峰之作。岳飞《满江红》中“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”的凌厉笔锋,则将个人命运与国家存亡紧密交织,成为民族气节的永恒符号。

这类诗歌常以悲剧性强化感染力。陆游晚年僵卧孤村仍心系“铁马冰河”,文天祥在零丁洋上慨叹“人生自古谁无死”,辛弃疾醉里挑灯看剑却“可怜白发生”……诗人们以生命为墨,书写对国土的至死不渝。正如屈原《国殇》所祭奠的“身既死兮神以灵”,这种以个体牺牲映照集体信仰的叙事模式,构成了中华爱国诗学的核心范式。

文化传承与精神纽带

古诗中的家国情怀不仅是历史记忆,更是文化基因。从《诗经》的“岂曰无衣,与子同袍”到龚自珍“我劝天公重抖擞”,诗歌始终承载着民族精神的薪火相传。顾随在《灼灼花》中写道:“十周年,光芒万丈:听欢呼人海泛波涛”,将传统意象与现代庆典融合,展现文化符号的延续性。而当代诗作如《盛世中华》中“爱岗敬业司其职,添砖加瓦传美名”,则将古典家国情怀转化为新时代的集体奋斗叙事。

这种传承亦体现在形式创新中。寇梦碧的《虞美人·国庆焰火》以词牌写现代景观,“夜空幻出百花园”既保留古典韵律,又注入工业时代的视觉奇观;舒庆春赠湖南博物馆的诗句“灯红歌不歇,明月照长沙”,则将文物守护与国运昌隆并置,拓展了爱国主题的书写边界。

诗心映照,国魂永续

从边塞诗的铮铮铁骨到国庆诗的盛世欢歌,从“捐躯赴国难”的悲壮到“添砖加瓦”的笃实,中华诗词始终是民族精神的镜像。这些诗句不仅记录着历史,更塑造着文化认同——王昌龄的雪山孤城、陆游的铁马冰河、顾随的神舟揽月,共同构成跨越时空的精神谱系。

在全球化与本土化交织的今天,重读这些诗句具有特殊意义:它们提醒我们,爱国不仅是情感共鸣,更是文化自觉。未来的研究可进一步挖掘古典诗词中的共同体意识,探讨其与当代社会主义核心价值观的契合点;创作实践则可尝试将传统意象转化为现代语汇,让千年诗脉在新时代焕发更璀璨的光华。山河不改,诗心长存,这或许正是中华文明历久弥新的密码。