洗碗,这件看似简单的家务劳动,却承载着无数人成长中的第一次尝试与深刻体悟。从笨拙地握不住滑溜的碗碟,到熟练地让每个瓷器焕发光泽,这个过程不仅是生活技能的习得,更是一段关于责任、耐心与自我突破的旅程。那些溅起的水花、破碎的碗片,最终都化作记忆里的珍珠,串联起成长的足迹。

学艺之趣:从手忙脚乱到游刃有余

初次接触洗碗的少年,总会经历一场与物理定律的博弈。如同网页1中楠楠的初次尝试,碗碟像涂了油的泥鳅般从掌心挣脱,清脆的碎裂声让心跳漏掉半拍。这种看似笨拙的体验,实则暗含着力学原理的实践教育——当手指未能均匀施力时,碗沿的弧度便会成为逃脱的滑梯。而母亲传授的"两指按住碗沿"技巧,正是通过改变受力点分布来增加摩擦力。

在克服物理挑战后,化学清洁的学问接踵而至。网页46中孩子将洗洁精挤成泡沫海洋的场景,揭示了表面活性剂去污的科学奥秘。过量洗洁精不仅导致冲洗困难,更会造成水资源浪费,这需要实践者掌握"少即是多"的哲学。当冷热水的交替使用成为必修课时(如网页54小学生发现冷水难除油渍),温度对油脂溶解度的影响便以最直观的方式烙印在记忆里。

教育之维:家务劳动的生命课堂

家庭餐桌化作最生动的教育场域。如网页66所述,父母将"最后用餐者洗碗"设为规则,这看似简单的约定实则培养了契约精神。当孩子因拖延而承担后果时,责任感便随着水流渗入心田。这种教育方式比单纯说教更具冲击力,它让青少年明白:生活不是永远有人兜底的童话,每个选择都对应着相应的担当。

洗碗过程中的挫折教育更具深远意义。网页34中打碎碗碟的惊慌,网页15里洗不净油污的挫败,都在考验着坚持的勇气。当母亲说出"失败乃成功之母"时(网页15),简单的谚语化作心理韧性的培养剂。美国发展心理学家埃里克森曾指出,童年期通过劳动获得的能力感,是形成勤奋品质的关键基石,这与多个网页中孩子洗净碗碟后的自豪感不谋而合。

情感之链:水槽边的温暖传承

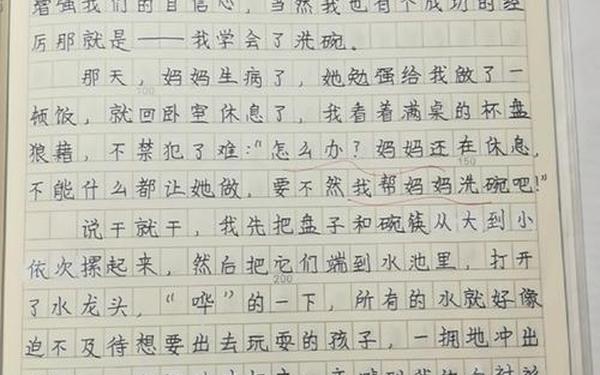

在飞溅的水花中,亲情以特殊的方式流淌。如网页1中母亲含笑注视孩子洗碗的场景,将指导转化为无声的鼓励;网页54里孩子为生病母亲洗碗的举动,则实现了关爱角色的转换。这些瞬间构成家庭情感的微观叙事,正如社会学家霍赫希尔德所言:"家务劳动是爱的具象化表达"。

当现代科技介入传统家务,洗碗机带来的不仅是效率革命。网页77提到的"预约夜间清洗""洗碗块选择"等技巧,展示了新技术如何重构家庭分工。但手工洗碗特有的温度感始终难以替代,那些在冬日里冻红的双手、夏日中额角的汗珠,都成为家庭成员理解彼此辛劳的具身体验。

成长之悟:劳动哲学的微观实践

洗碗台前弯腰的每个瞬间,都是劳动价值的启蒙教育。网页51中孩子发现"做家务需要方法",印证了杜威"做中学"的教育理念。当碗碟从油腻到光洁的过程可视化为劳动成果,马克思关于"对象化劳动"的抽象理论便有了具象注解。这种具身认知比任何课堂说教都更具说服力。

在重复性劳动中,青少年开始构建独特的生活哲学。如网页67作者发现洗碗时的思考时空,恰似禅宗"运水搬柴皆是道"的现代演绎。德国哲学家阿伦特将劳动归为"生命的必需",而洗碗这类日常劳作,正是理解生命本质的微观切口。

总结这场从碗碟清洁到心灵净化的旅程,我们发现:洗碗不仅是生活技能的习得,更是责任意识培养、亲情互动深化、劳动价值认知的多维成长仪式。未来的教育研究或可深入探讨:在智能化时代,如何平衡技术便利与传统劳动的教育价值?当洗碗机取代双手,我们该如何重构青少年的家务教育范式?这些问题的答案,或许就藏在每个家庭氤氲着洗洁精清香的水槽边,等待教育者与实践者共同探索。