春深四月,细雨织成天地间的薄纱,杨柳低垂的枝桠间,流淌着千年未变的哀思与生机。从“清明时节雨纷纷”的缠绵到“泪飞顿作倾盆雨”的沉痛,从踏青赏春的欢愉到慎终追远的肃穆,清明节的文字如同一条蜿蜒的河,承载着中华文明的集体记忆与情感密码。这些文字不仅是节令的注脚,更是民族精神的镜像,在历史长河中折射出生命哲学的幽微光芒。

一、历史渊源的层叠叙事

清明节的文字书写始于周代“墓祭”之礼的镌刻,却在春秋时期因介子推的传说获得灵魂。晋文公与介子推“割股啖君”的故事,在《割肉奉君尽丹心》的血诗中凝固成永恒的文化符号。寒食禁火的冷寂与清明复燃的温暖,恰似中国哲学中阴阳相生的辩证,在“清明柳”的意象里完成生死对话。唐代将寒食、上巳与清明合流,催生出“梨花风起正清明,游子寻春半出城”的独特文化景观,使这个节日兼具哀思与生机的双重维度。

典籍中的清明节始终保持着动态演变。宋代《东京梦华录》记载的“四野如市”踏青盛况,与明人张岱笔下“纸灰飞作白蝴蝶”的祭扫场景交相辉映,展现出节俗在不同历史语境中的调适能力。这种文化弹性使得清明文字既能承载“南北山头多墓田,清明祭扫各纷然”的集体记忆,又能衍生出“芳原绿野恣行事,春入遥山碧四围”的生命礼赞[[47][49]]。

二、语言艺术的镜像表达

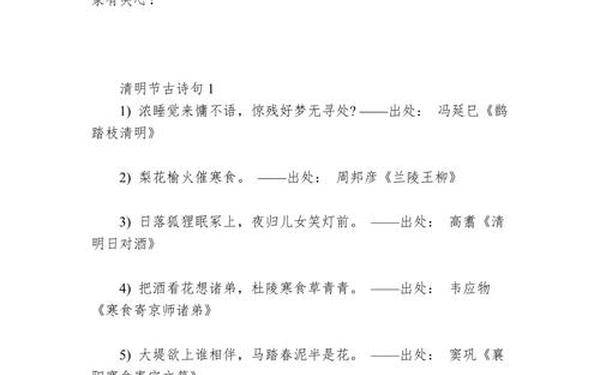

清明文字最显著的特征在于意象系统的精妙构筑。雨丝、纸鸢、青团等物象在杜牧、韩翃等诗人的笔下,被赋予了超越物质层面的象征意义。“借问酒家何处有”的迷茫与“牧童遥指杏花村”的豁然,构成生命困惑与解答的隐喻结构。现代散文中,“艾草青团包裹着包容的哲学”,则将传统食俗升华为文化品格的载体。

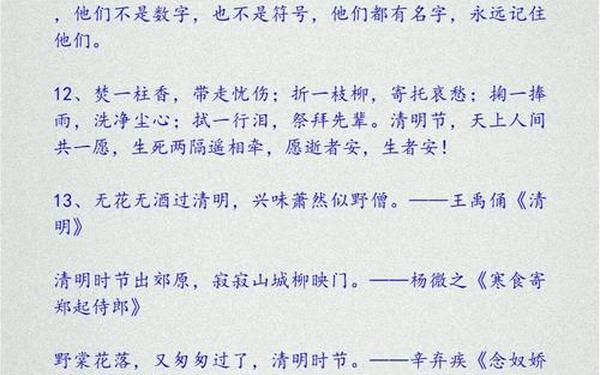

修辞手法的层叠运用强化了情感张力。矛盾修辞在“笑看泪眼枯”中撕扯出悲欣交集的人生况味,通感手法让“纸灰化作白蝴蝶”在视觉与触觉间架起桥梁。而“细雨洗刷碑文,春风翻阅记忆”这样的当代诗句,更以拟人化手法赋予自然以灵性,使祭祀活动获得诗性升华[[1][59]]。

三、情感谱系的多声部合奏

清明节文字构筑起立体的情感空间。在“子推燕”的面塑里,寄托着“招魂续魄”的原始信仰;在“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”的童趣中,跃动着生生不息的生命力量。这种情感的多重性在《清明上河图》的市井画卷里达到巅峰,祭扫者的素衣与踏青者的彩裳,共同编织出世俗生活的斑斓锦缎[[47][21]]。

个体记忆与集体记忆在文字中水融。老舍笔下的北平清明既有“松枝柏叶编成的花圈”,也有“驴背上载着桃花”的市井风情。当代网络文学中,“云端献花”的数字化祭祀,则让“千里孤坟无处话凄凉”的慨叹转化为超越时空的情感链接,传统哀思与现代科技在文字中达成和解。

四、现代价值的重构路径

在城市化进程中,清明节文字成为文化认同的黏合剂。台海两岸共有的“挂纸”习俗,海外华人社区的“遥祭”仪式,都在文字记述中强化着文化共同体的想象。新加坡《联合早报》记录的“电子香烛”创新,展现着传统文化在现代语境中的创造性转化[[22][27]]。

生态意识的觉醒催生了新的书写维度。“植树祭祖”取代焚烧纸钱,“生态葬”理念的文学表述,使“清明”回归“清净明洁”的本义。这些文字不仅记录着习俗变迁,更昭示着“从人化自然到天人合一”的文明转向,传统节日在现代社会获得环保的新注解[[21][42]]。

当杏花村的酒旗仍在诗词中飘扬,数字祭扫的二维码已悄然爬上墓碑。清明节的文字传统,恰似那棵被晋文公赐名的老柳,在岁月风雨中不断萌发新枝。未来的研究或可深入探讨短视频时代的节日叙事、元宇宙祭祀的情感真实性等前沿课题,让这个承载民族记忆的节日,在数字文明时代继续书写属于中国人的精神史诗。