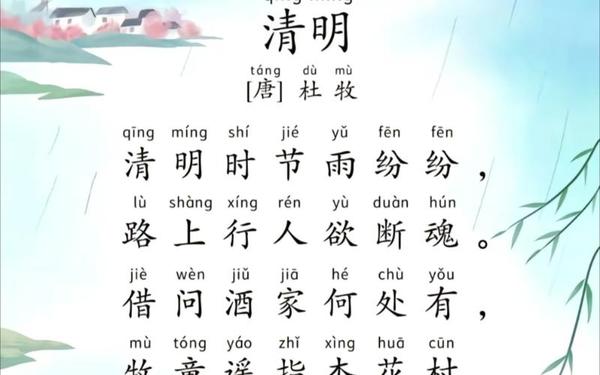

清明节的诗词常以自然物象为载体,承载着诗人对生命与时间的复杂情愫。杜牧笔下的“清明时节雨纷纷”以绵密春雨勾勒出天地间的迷蒙哀思,这场雨既是自然现象,更是行人心中化不开的愁绪凝结。白居易在《寒食野望吟》中描绘“风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿”,将荒冢春草与翻飞纸钱并置,形成生死交织的视觉张力,既暗示生命的轮回,又强化了祭扫场景的肃穆感。

杨柳作为清明诗中的高频意象,既承载着离别的传统寓意,又暗含新生之意。韦庄“满街杨柳绿丝烟”以垂柳的柔美化解了节日的沉重,而窦巩“东风吹柳万条斜”则在风动柳条的动态中寄托对人事变迁的喟叹。这种物我交融的笔法,使自然景物成为情感投射的镜像,如张先所言“庭轩寂寞近清明,残花中酒”,落花与孤寂心境互为映照,构建出立体的情感空间。

二、生死哲思的文学表达

清明节诗词中贯穿着对生命本质的深刻思考。黄庭坚“佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁”以桃李盛开与荒冢凄凉的强烈对比,揭示欢愉与悲怆并存的生存真相。诗中“贤愚千载知谁是”的诘问,将个体命运置于历史长河中审视,展现了中国文人特有的生命豁达。高启“风雨梨花寒食过,几家坟上子孙来”则通过战乱背景下祭扫冷落的现实,叩问社会动荡对秩序的破坏,使私人哀思升华为时代悲歌。

诗人们常借清明探讨存在与虚无的辩证关系。王禹偁“无花无酒过清明,兴味萧然似野僧”以物质匮乏反衬精神世界的丰盈,而纳兰性德“燕归花谢,早因循、又过清明”则在时序更替中捕捉到永恒的失落感。这种对生命短暂性的认知,在程颢“况是清明好天气,不妨游衍莫忘归”中得到超越——诗人将死亡焦虑转化为对现世生活的珍视,形成独特的中国式生死智慧。

三、民俗记忆的诗意承载

寒食禁火与清明踏青的民俗传统,在诗词中凝结为独特的文化符号。韩翃“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”记载了唐代宫廷的薪火传递仪式,飘散的轻烟既是物质形态的转化,更象征着礼制文明的延续。欧阳修《采桑子》中“清明上巳西湖好,满目繁华”则生动再现了宋代市民踏青盛况,画船箫鼓与绿水垂杨共同构成流动的民俗画卷。

诗词中的民俗细节往往承载着深层文化隐喻。孟云卿“贫居往往无烟火,不独明朝为子推”通过寒食断炊的困顿,揭示底层民众生存境遇;而吴惟信“游子寻春半出城”则展现清明作为全民节日的公共性。这些诗句如社会学的切片,既保存了古代节俗的原生形态,又折射出阶层差异与文化认同的复杂关系。

总结与展望

清明诗词作为文化基因库,保存着中华民族的情感密码与哲学思考。从杜牧的雨巷愁思到黄庭坚的生死叩问,这些诗句构建了中国人的精神原乡。未来研究可深入探讨三个维度:其一,建立清明诗词意象数据库,利用数字人文技术分析意象嬗变轨迹;其二,开展跨文化比较,探究清明诗学与西方挽歌传统的异同;其三,关注当代诗词创作中的清明书写,追踪传统母题在现代性语境下的转化创新。这些探索将有助于激活古典资源的当代价值,为传统文化传承提供新路径。