时间如奔涌的江河,一去不返。古往今来,先贤哲人用精辟的箴言为人类刻下警示:庄子以"吾生也有涯,而知也无涯"揭示生命的有限性,陶渊明用"盛年不重来"提醒青春易逝,鲁迅直言"时间就是生命"将光阴的价值与生命等同。这些跨越时空的警句,不仅是智慧的结晶,更是对人类生存本质的深刻洞察。在科技加速重构时空秩序的今天,重温这些警世恒言,能让我们在喧嚣中保持清醒,在碎片化时代把握生命的完整性。

一、时间哲学的双重维度

从东方庄子"白驹过隙"的意象到西方席勒"未来、现在、过去"的三重划分,时间哲学始终在相对与绝对之间构建认知框架。古希腊哲人赫拉克利特说"人不能两次踏入同一条河流",这与朱熹"少年易学老难成"形成跨时空共鸣,共同揭示时间的不可逆特性。席勒将时间具象化为"未来姗姗来迟,现在如箭飞逝,过往静立不动"的三维模型,这种动态认知打破了线性思维的局限。

爱因斯坦相对论证明时间具有弹性,但在生命体验层面,时间又展现绝对刚性。海伦·凯勒"把活着的每一天看作最后一天"的箴言,正是对生命有限性的终极回应。这种哲学张力在歌德的警句中得到完美统一:"今天和明天之间,有一段很长的时间",既承认时间的延展性,又强调把握当下的紧迫性。

二、生命价值的时空转化

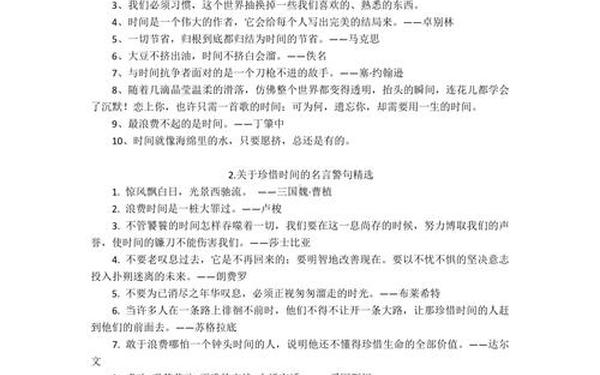

时间管理本质是价值选择的过程。培根"合理利用时间"的论断与郭沫若"时间就是气力"的比喻,共同指向效率与质量的平衡法则。明代文嘉《明日歌》以"日日待明日,万事成蹉跎"的循环叙事,警示拖延对生命能量的耗散。现代脑科学证实,多巴胺分泌机制使人类本能追逐即时快感,这恰好印证了布封"最严重的浪费是时间浪费"的洞见。

在价值创造层面,时间呈现非线性增值规律。巴尔扎克"时间是耐心的总和"与丁肇中"最浪费不起的是时间"形成辩证统一。达芬奇创作《蒙娜丽莎》耗时16年,颜真卿"三更灯火五更鸡"的勤学,都证明伟大成就需要时间沉淀。但爱迪生"天才是1%灵感加99%汗水"的公式也提醒我们,纯粹时间累积需与正确方向结合。

三、代际传承的时间智慧

农耕文明"日出而作"的节律,在颜真卿"黑发勤学"的劝学诗中延续,朱熹"少年易老"的感叹则构建起代际传递的时间。这些智慧通过《长歌行》"少壮不努力"的民间传唱,将时间意识植入文化基因。宋代陈师道"落日无边江不尽"的意象,将个体生命置于自然永恒中,产生超越性的时间感悟。

在当代知识经济中,时间管理演化出新的范式。彼得·德鲁克"有效性是可以学会的"理论,与培根"合理安排时间就是节约时间"形成古今对话。硅谷"时间块工作法"的创新,本质是歌德"迅速办事"原则的科技升级。但庄子"吾生有涯"的警示依然回响,提醒数字原住民在效率崇拜中保持人文温度。

四、时空压缩下的现代悖论

高铁时速350公里压缩地理空间,智能手机将信息传递降至毫秒级,但时间焦虑反而加剧。叔本华"普通人想度过时间,智者善用时间"的箴言,在社交媒体时代获得新解。神经学研究显示,持续多任务处理会使大脑灰质密度下降,这验证了鲁迅"给懒散者只留悔恨"的警告。时间管理应用泛滥的表象下,隐藏着对"深度时间"的集体渴望。

全球化的时区协同带来24小时工作制,但海伦·凯勒"生命最后一天"的觉悟,在跨国视频会议中显得愈发珍贵。元宇宙创造的平行时空,正面临奥古斯丁"时间存在于心灵"的哲学拷问。这些矛盾要求我们重新诠释富兰克林"时间即生命材料"的现代意义,在虚拟与现实间建立新的时间。

站在文明更迭的临界点,时间管理已超越个人效率范畴,成为关乎人类存续的命题。先贤警句如同时空胶囊,封存着对抗熵增的永恒智慧。当量子计算挑战时间箭头理论,当生命科学探索衰老密码,我们更需要从"寸金难买寸光阴"的朴素真理中汲取力量。未来研究或可深入探讨:神经可塑性如何影响时间感知?人工智能会否重构时间价值体系?这些探索将延续人类对时间本质的永恒追问。