1. 《乙卯重五诗》·陆游

“重五山村好,榴花忽已繁。粽包分两髻,艾束著危冠。”

描绘了端午时节山村榴花盛开、包粽子插艾草的民俗景象,展现节日的生活气息。

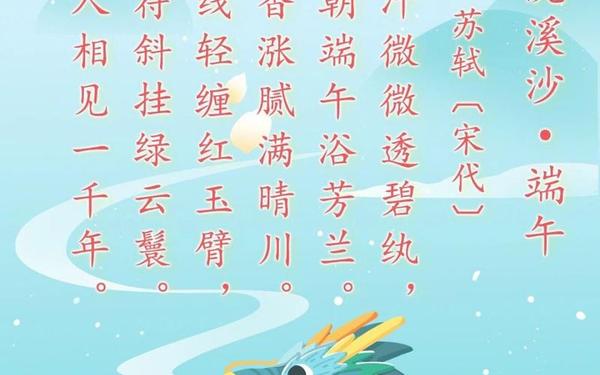

2. 《浣溪沙·端午》·苏轼

“彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。佳人相见一千年。”

以细腻笔触描写女子端午佩戴彩线、符箓的习俗,融合浪漫与民俗。

3. 《端午即事》·文天祥

“五月五日午,赠我一枝艾。故人不可见,新知万里外。”

借端午赠艾表达对屈原的追思,暗含家国情怀。

4. 《和端午》·张耒

“国亡身殒今何有,只留离骚在世间。”

以悲壮笔调赞颂屈原精神与《离骚》的永恒。

5. 《竞渡诗》·卢肇

“鼙鼓动时雷隐隐,兽头凌处雪微微。”

生动刻画龙舟竞渡的激烈场面,展现节日的竞技热情。

6. 《端午日赐衣》·杜甫

“宫衣亦有名,端午被恩荣。细葛含风软,香罗叠雪轻。”

记录唐代宫廷端午赐衣的礼制,体现节日的庄重感。

关于端午节的俗语

1. “清明插柳,端午插艾”

北方俗语,强调端午挂艾草的习俗,艾草驱邪避疫,象征健康平安。

2. “未食五月粽,破裘唔甘放”(潮汕)

意为端午前天气多变,需待端午后才收起冬衣,反映气候与农事智慧。

3. “蛤蟆蝌蚪躲端午”

北方谚语,比喻端午时节万物生机旺盛,连小动物也活跃,提醒注意自然变化。

4. “竹叶包沙母——假壮(粽)”(潮汕歇后语)

双关语,既调侃粽子外形,也讽刺虚张声势的行为,充满民间幽默。

5. “端午不戴艾,死去变妖怪”

西北地区俗语,强调艾草辟邪的民俗信仰,反映驱毒禳灾的传统观念。

6. “五月五日午,天师骑艾虎”(民间俗语)

结合道教文化,传说端午午时艾草可驱五毒,体现节日的辟邪主题。

综合解读

古诗中,端午常与屈原忠魂、龙舟竞渡、粽艾风俗关联,兼具家国情怀与生活意趣;俗语则多聚焦自然时令与民间智慧,如“插艾”“食粽”等习俗的实用性。二者共同勾勒出端午节的文化内核:既是对历史的缅怀,也是对安康生活的祈愿。