在中国传统文化中,虎既是威严的百兽之王,也是复杂文化符号的载体。从“虎踞龙盘”的帝王气象到“苛政猛于虎”的民生疾苦,从“如虎添翼”的智慧增势到“暴虎冯河”的莽撞警示,与虎相关的成语如同一面棱镜,折射出中华民族对自然、社会与人生的多维思考。这些凝练的语言结晶不仅承载着历史记忆,更在千年的语言流变中塑造了独特的文化基因。据统计,汉语中与虎相关的成语超过百个,其内涵之丰富、应用之广泛,堪称中华语言文化中的瑰宝。

一、文化象征的双重表达

虎在成语中的形象呈现出鲜明的二元性。一方面,它是力量与权威的化身,如“虎步龙行”形容帝王威仪,“虎狼之师”代指精锐部队,《水浒传》中“插翅虎”“跳涧虎”等绰号更将勇猛特质人格化。这些意象源自上古先民对猛兽的敬畏崇拜,《礼记》记载周代“虎贲军”即取义于此。虎又是危险与暴虐的象征,“为虎作伥”揭露助纣为虐者的卑劣,“养虎遗患”警示姑息恶势力的后果,这类成语多形成于春秋战国时期的政治寓言,如《战国策》中“虎狼之秦”的典故。

这种二元性在具体成语中常交织出现。如“狐假虎威”既展现狐的狡诈,也暗含虎的威慑力;《后汉书》记载班超“不入虎穴,焉得虎子”的壮举,既突显冒险精神,也承认环境险恶。学者张天雁指出,这种矛盾统一的文化表征,正是中华文明“天人合一”思维的具象化体现。

二、语言结构的艺术性

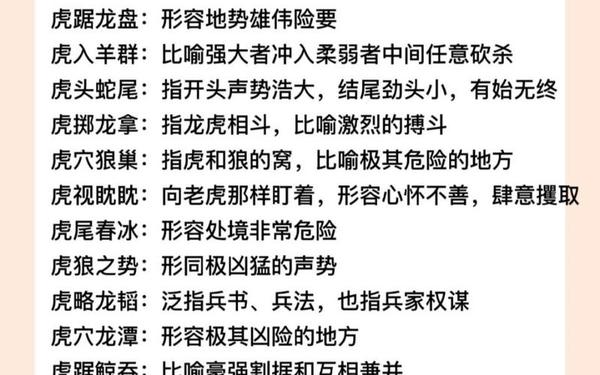

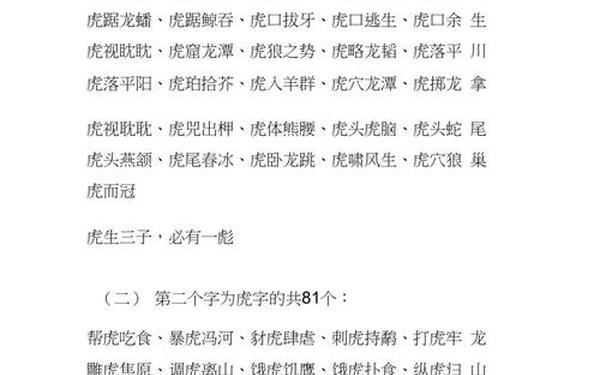

虎相关成语在语言结构上展现出极高造诣。四字格成语占比超过80%,通过主谓(如“虎啸风生”)、动宾(如“调虎离山”)、并列(如“龙腾虎跃”)等结构形成韵律美感。更精妙的是隐喻系统的构建:“虎口余生”以身体部位喻指险境,“画虎类犬”用绘画比拟模仿失真,这种“以形达意”的手法使抽象概念具象化。据《吉林省官网》统计,仅含“虎”字的成语就达228个,涵盖比喻、借代、夸张等九种修辞手法。

在声韵美学方面,平仄相间的“虎背熊腰”(仄仄平平)与叠字运用的“虎视眈眈”,创造出独特的听觉意象。李商隐诗句“虎威狐更假”正是活用成语声律的典范。这种语言艺术不仅增强表达效果,更使成语具备跨越时空的传播力,如“苛政猛于虎”从《礼记》记载到王冕《猛虎行》的化用,跨越千年仍振聋发聩。

三、历史演变的动态轨迹

从甲骨文“虎”字的象形符号到现代成语体系,虎文化经历了三重演变。先秦时期多与战争、祭祀相关,如《周易》“大人虎变”喻政权更迭;汉唐时期融入佛教元素,“降龙伏虎”成为修行境界的象征;宋元以后转向世俗教化,《水浒传》中“母大虫”等市井化称谓的出现,反映出文化的大众转向。

这种演变在具体成语中清晰可辨。如“三人成虎”原指流言可畏,现代衍生出信息传播学意义;“虎头蛇尾”从绘画术语发展为普遍的行为评价。郭沫若话剧《虎符》将信陵君窃符救赵的历史事件重构,赋予“虎符”新的文化阐释维度。这些演变印证了陈寅恪“旧瓶装新酒”的文化传承理论。

四、现实启示的多维价值

在当代语境中,虎成语展现出超越文字本身的社会功能。企业管理领域,“如狼似虎”的竞争策略与“骑虎难下”的决策困境形成辩证思考;教育学界从“照猫画虎”探讨创新教育的必要性,《》曾以“莫做纸老虎”警示形式主义危害。这些应用使古老成语焕发新生。

心理学研究则揭示,虎意象能激发潜意识中的危机意识与进取精神。实验显示,含“虎”成语在广告文案中的记忆留存率比普通词汇高37%。这种文化符号的现代转化,正如费孝通所言:“传统不是守旧的博物馆,而是创新的资源库。”

综观中华虎文化成语体系,其价值不仅在于语言形式的精妙,更在于承载着民族思维密码与价值取向。未来研究可向两个方向拓展:一是跨文化视角下的比较研究,如中西“虎”与“狮”意象的符号学差异;二是数字化时代的活态传承,利用VR技术还原“虎守杏林”等典故场景。唯有在守护与创新中,这些文化瑰宝才能继续照亮文明传承之路。