中国古典诗词是民族精神的凝练载体,而“读书”作为文化传承的核心命题,在唐诗宋词中留下了璀璨的篇章。从《唐诗三百首》中杜甫“读书破万卷”的豪迈,到朱熹“问渠那得清如许”的哲思,古代诗人以诗言志,将读书的智慧融入笔墨之间。这些诗句不仅是文字艺术的结晶,更是跨越时空的文化密码,承载着对知识的敬畏、对生命的叩问。探究这些诗句的深层意蕴,既是对传统文化的溯源,也为当代人提供了修身治学的精神指引。

文化传承的精神纽带

《唐诗三百首》作为清代蘅塘退士编选的经典读本,收录了77位诗人的311首作品,其中杜甫、王维、李白等大家的诗作占比显著。这种编选策略体现了儒家“温柔敦厚”的诗教理念,通过精选诗歌构建起文化传承的桥梁。例如杜甫的“读书破万卷,下笔如有神”,将勤学与创作的关系凝练为千古箴言,既展现了唐代文人的治学态度,也塑造了中华文化中“诗书传家”的集体记忆。

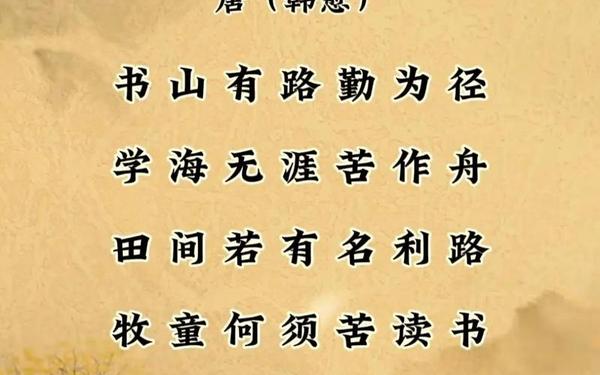

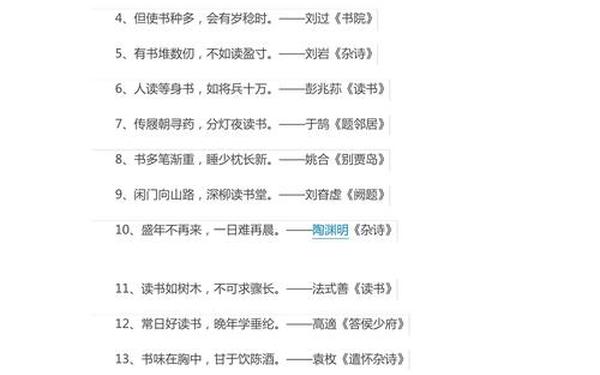

在科举制度兴盛的唐代,读书不仅是个人修养的途径,更是社会进阶的阶梯。白居易“三更灯火五更鸡”的苦读场景,韩愈“诗书勤乃有,不勤腹空虚”的劝诫,皆折射出知识改变命运的社会共识。这种价值观通过《唐诗三百首》的广泛传播,深刻影响了后世士人的精神世界,形成“万般皆下品,唯有读书高”的文化基因。

多维度的艺术表达

诗人对读书的描绘呈现出丰富的艺术维度。柳宗元在《读书》中刻画了“临文乍了了,彻卷兀若无”的阅读困惑,以自我解嘲的笔触展现求知过程的曲折;李清照“枕上诗书闲处好”则通过生活化的场景,将读书升华为超脱尘嚣的精神享受。这种艺术表达的多样性,使读书主题突破了说教框架,兼具审美价值与情感共鸣。

诗歌形式与读书哲理的融合更显精妙。朱熹《观书有感》以“半亩方塘”喻指心灵,创造性地将抽象哲理转化为具象意象;陆游“纸上得来终觉浅”则通过对比手法,强调实践与理论结合的重要性。这些诗句在格律的约束中迸发智慧火花,证明形式美与思想性可以达成完美统一。

现代价值的再发现

在知识碎片化时代,古诗中的读书智慧显现出新的启示意义。赵昌平在《唐诗三百首全解》中指出:“读通诗的首务是理解诗人锻思的过程”,这与当代教育强调的批判性思维不谋而合。杜甫“文章千古事”的创作观,提示我们在信息爆炸中保持深度思考的定力;苏轼“腹有诗书气自华”的人格理想,则为数字化生存提供了精神涵养的参照。

这些诗句的传播方式也在发生革新。有声点读版《唐诗三百首》通过多媒体技术实现“诗画同屏”,使“但用东山谢安石,为君谈笑静胡沙”的豪情得以立体呈现。学术研究领域,夏传才主编的《中国古典诗词分类鉴赏辞典》按主题将1311首诗词重新编排,为读书主题的跨时代比较研究提供了新范式。

研究展望与教育实践

未来研究可向三个维度延伸:其一,运用数字人文技术分析读书主题的意象演变,如统计“灯火”“书卷”等符号的出现频次与时空分布;其二,开展跨文化比较研究,对比中西经典中的读书差异;其三,探索诗词吟诵的神经认知机制,揭示古典韵律影响记忆的生物学基础。教育实践中,可借鉴朱熹“循序渐进”的读书法,设计分阶阅读课程,同时融合王贞白“一寸光阴一寸金”的时间管理智慧,构建传统文化与现代学习方法论的衔接体系。

从《唐诗三百首》到散落典籍的读书名句,这些文化瑰宝不仅是文学遗产,更是民族精神的基因图谱。在知识获取日益便捷的今天,重读这些诗句,我们既能触摸古人“十年寒窗”的执着,更能获得应对信息洪流的文化定力。让经典诗句成为照亮求知之路的明灯,或许正是传统文化给予现代人的珍贵馈赠。