江流天地外 诗韵古今长

浩荡长江,自唐古拉山脉奔涌而下,横贯中华大地,在文人墨客的笔下化作永恒的诗行。从李白的"孤帆远影碧空尽"到杜甫的"星垂平野阔",从苏轼的"大江东去"到杨慎的"滚滚长江东逝水",这条承载五千年文明的河流,不仅是地理的坐标,更是精神的图腾。《长江古诗大全100首》汇聚了历代诗人对这条母亲河的礼赞与哲思,如同一部流动的文化史诗,记录着华夏民族对自然、历史与生命的深刻体悟。

千年诗脉的传承

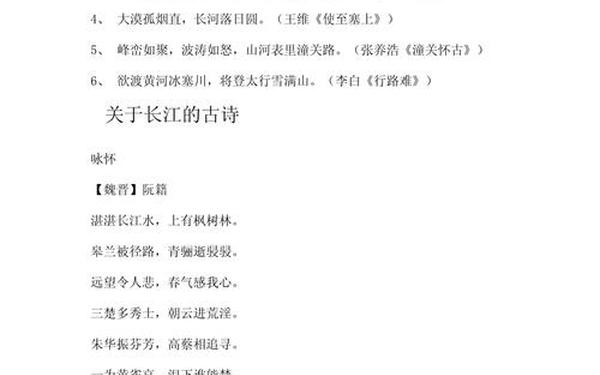

长江诗篇的创作脉络,清晰地映射着中国诗歌史的演进轨迹。唐代诗人王维在《汉江临眺》中写下的"江流天地外,山色有无中",将水墨画的空灵意境融入诗行,开创了山水诗的新境界。宋代苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》里以"大江东去"起兴,将个人命运与历史洪流交织,确立了豪放词风的美学范式。这种创作传统延续至明清,王士禛在《江上看山》中"青山簇簇水中生"的妙喻,展现了对前代诗学的继承与突破。

不同朝代诗人对长江的书写,折射出时代精神的嬗变。盛唐诗人多描绘"两岸猿声啼不住"的自然野趣,而南宋陆游在《黄州》中"江声不尽英雄恨"的慨叹,则渗透着家国离乱的沉郁。正如学者宇文所安在《追忆》中所言:"长江在诗歌中始终扮演着时空坐标的角色,既是自然景观的载体,也是历史记忆的容器。

自然与人文的交响

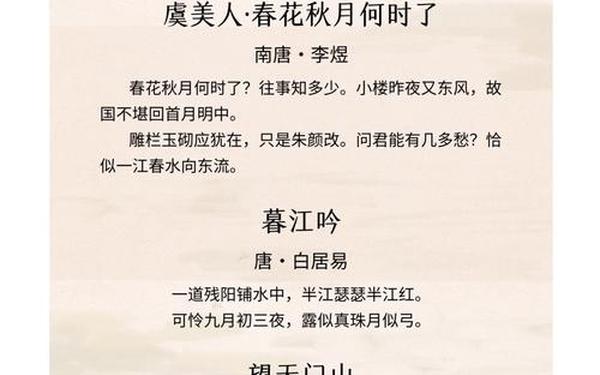

长江流域的独特地理特征,造就了诗歌中瑰丽多变的自然意象。李白笔下"天门中断楚江开"的雄奇险峻,与白居易"日出江花红胜火"的明媚绚烂,共同构建了长江作为"自然史诗"的立体画卷。诗人们敏锐捕捉着江水的万千形态:王勃在《滕王阁序》中写"落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色",将瞬间光影定格为永恒美学。

这些自然描写往往承载着深刻的人文隐喻。范仲淹"不以物喜,不以己悲"的豁达,借"衔远山,吞长江"的洞庭气象得以彰显;张继"月落乌啼霜满天"的客愁,在寒山寺钟声与江枫渔火中具象化。清代诗论家王夫之在《姜斋诗话》中精辟指出:"大江意象,实乃诗家胸中块垒之外化。

时空维度的哲思

在绵延千里的江岸线上,诗人们展开了对时间本质的深度思索。李白"朝辞白帝彩云间"的空间跨越,暗含"千里江陵一日还"的时光飞逝感;杨慎"浪花淘尽英雄"的咏叹,则将个体生命置于历史长河的维度进行观照。这种时空意识在张若虚《春江花月夜》中达到巅峰,"江畔何人初见月"的追问,构建了天人之际的哲学对话。

地理环境的变迁同样催生着诗歌意象的嬗变。唐宋时期"门泊东吴万里船"的航运盛景,在明清逐渐被"野渡无人舟自横"的寂寥取代。当代学者葛兆光在《中国思想史》中分析:"长江诗歌的演变,实为中华文明从农耕走向商业、从封闭转向开放的精神图谱。

文化记忆的载体

长江诗作中蕴含的集体记忆,构建了民族认同的文化密码。崔颢"日暮乡关何处是"的迷茫,与王安石"春风又绿江南岸"的欣喜,共同编织着中国人对故土的眷恋。这些诗句通过蒙学读本、戏曲唱词等形式代代相传,如钱钟书所言:"一江春水不仅流在地理上,更流淌在民族的血脉里。

在当代语境下,长江诗歌焕发出新的阐释可能。生态批评学者注意到,"渚清沙白鸟飞回"的原始生态,与现今"高峡出平湖"的工程壮举形成对话;比较文学研究者则发现,长江与莱茵河、密西西比河在诗歌中的不同呈现,折射出东西方文明对河流认知的差异。这种跨学科的解读,为传统诗学研究开辟了新维度。

诗心映江水 文脉贯古今

纵观《长江古诗大全100首》,我们看到的不只是江水奔流的自然伟力,更是中华文明生生不息的精神涌动。这些诗篇既是地理的抒情,也是历史的注脚,既是美学的创造,也是哲学的沉思。在当代重读这些作品,不仅能感受"江山留胜迹"的文化厚度,更能获得"风正一帆悬"的精神启示。未来的研究或许可以深入探讨长江诗歌与流域经济带发展的互动关系,或借助数字人文技术构建诗歌地理信息系统,让古典诗学在新时代持续焕发生命力。正如长江后浪推前浪,这条承载着千年诗心的文化长河,必将永远奔涌在中华民族的精神原野上。