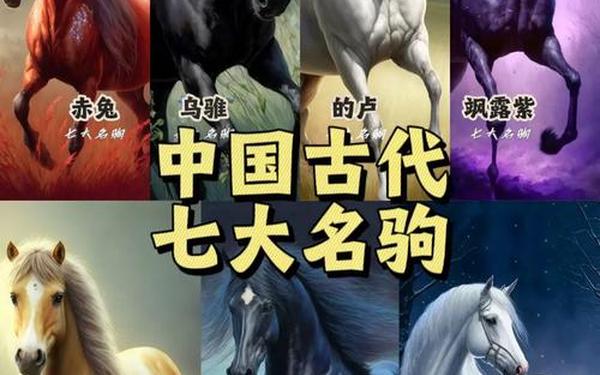

赤兔的烈焰鬃毛掠过三国疆场,乌骓的悲鸣回荡在乌江之畔,飒露紫的石雕凝固了盛唐雄风……这些镌刻在史册中的名驹,早已超越坐骑的实用价值,成为中华文明的精神图腾。从甲骨文中昂首的象形文字到昭陵六骏的浮雕艺术,从《诗经》的“四牡騑騑”到辛弃疾的“弓如霹雳弦惊”,马匹始终是华夏民族开拓疆土、书写史诗的重要见证者。

名马与英雄的生死羁绊

冷兵器时代的战场上,良驹与名将构成命运共同体。吕布跨赤兔纵横捭阖,其“马中赤兔”的威名与“人中吕布”的勇武相得益彰,当关羽败走麦城,赤兔绝食而亡的传说,将忠义精神从人类延伸至动物世界。项羽乌骓马的故事更具悲剧美学,司马迁在《史记》中记载,这匹青白相间的神驹在垓下之围时仍能“一日千里”,最终却与主人在乌江共同谱写英雄末路的挽歌,其毛色在文学演绎中逐渐演变为纯黑配雪蹄的经典形象,折射出民间对悲剧英雄的浪漫化重构。

的卢马的故事则彰显命运的双重性,这匹曾被相马者视为“妨主”的凶马,在檀溪一跃中成为刘备的救命恩驹。辛弃疾“马作的卢飞快”的词句,赋予其超越现实的文学意象,使的卢成为逆境突围的精神符号。这些马匹与主人的共生关系,正如《周礼》所言“马政即国政”,折射出古代中国“人马合一”的军事哲学。

文化符号的多维投射

在艺术领域,马的形象承载着多元文化隐喻。昭陵六骏中的飒露紫浮雕,不仅记录着李世民平定王世充的史实,更通过中箭仍昂首嘶鸣的姿态,象征唐王朝刚健进取的精神。赵子龙的照夜玉狮子通体如雪,在《三国演义》中被赋予“夜照白光”的神异特性,其纯净毛色暗合儒家对君子品格的期许,成为忠勇双全的视觉化表达。

诗词歌赋中的马意象更具流动性。杜甫笔下“竹批双耳峻,风入四蹄轻”展现骏马之形,李贺“此马非凡马,房星本是星”则赋予其星宿化的神秘色彩。这种文化建构在民间信仰中演变为马神崇拜,秦简《马禖》记载的祭祀仪式,将马匹繁育与天地神灵相连,形成独特的民俗文化景观。而《易经》将乾卦对应天马,更将马升华为“刚健中正”的哲学象征。

历史褶皱中的真实镜像

考古发现不断修正着文学想象。殷墟车马坑出土的商代战车,揭示双轮马车最早通过欧亚草原传入中原的文明交流路径,其车辕与伏兔的设计,证明早在公元前14世纪我国已掌握精密木作工艺。对乌骓马毛色的考证更具启示意义,《尔雅》明确指出“骓”为青白杂毛,这与民间传说中的纯黑形象大相径庭,提醒我们辨析历史真实与文学重构的界限。

现代基因研究为名马溯源提供新视角。通过比对蒙古马、河曲马等本土马种基因图谱,学者发现汗血宝马的快速基因在部分西北马种中仍有留存,印证了汉武帝引进大宛马改良中原马种的历史记载。这种跨学科研究不仅还原名马生物特性,更勾勒出丝绸之路上的物种交流网络。

蹄声渐远处的文明回响

从商周车马坑到数字化基因库,从《相马经》到动物考古学,中国马文化始终在传统与现代之间寻找平衡点。当前研究更应关注三个维度:一是加强出土马骨DNA分析,建立古代名马基因数据库;二是深化欧亚草原马文化比较研究,揭示名马谱系背后的文明互动;三是创新文化传播方式,借助数字技术让鎏金舞马衔杯纹银壶等文物“活起来”。正如马业协会学者所言:“梳理马文化脉络,实则是解码中华文明多元一体的形成密码”。

当人工智能开始解析甲骨文中的马字演变,当虚拟现实重现项羽乌骓马的最后一跃,我们依然能在钢铁森林中听见远古的蹄声。这些穿越时空的名驹,不仅是冷兵器时代的战争工具,更是中华文明奔腾不息的精神图腾,它们的故事将永远在历史长河中熠熠生辉。