明月当空,银辉遍洒,中秋之夜承载着中国人千年的情思。从“海上生明月,天涯共此时”的雄浑壮阔,到“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”的寂寥怅惘,一轮圆月串联起华夏文明对时空、生命与情感的终极叩问。这些镌刻于历史长河的中秋诗词,既是文人墨客的个体抒怀,更是民族文化基因的集体书写,在流转的月光中映照出永恒的人性光辉。

一、团圆之思与天涯之叹

中秋诗词最鲜明的主题,是“团圆”与“离散”的二元张力。苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”的祈愿,将手足分隔的缺憾升华为超越时空的精神共鸣,其《水调歌头》中“人有悲欢离合”的哲学思辨,揭示了团圆理想与人生常态的深刻矛盾。而杜甫“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”的笔触,则通过妻子独自望月的画面,以“对写法”将思念的箭矢反向投射,让战乱中的分离更具锥心之痛。

这种情感的复杂性在白居易笔下化作时空的错位:“昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。”往昔的宴饮欢聚与当下的贬谪孤寂形成尖锐对比,物是人非的苍凉感穿透纸背。诗人们以月光为镜,既映照出对圆满的永恒向往,也折射出命运无常的冰冷现实,构成中秋文学最动人的矛盾美学。

二、自然意象与文化符号

月亮作为中秋诗词的核心意象,被赋予多重象征意义。张若虚在《春江花月夜》中发问“江畔何人初见月?江月何年初照人?”,将个体生命置于宇宙浩渺的坐标系,使月亮成为探索存在本质的哲学载体。而王建“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花”的冷色调描写,则让月光化作寂寥心境的物质化呈现,鸦栖、露凝、桂湿等细节共同织就情感的密网。

民俗元素在诗中的创造性转化同样值得关注。皮日休“至今不会天中事,应是嫦娥掷与人”借神话传说消解科场失意的苦闷,辛弃疾“飞镜无根谁系?姮娥不嫁谁留?”以科学追问解构传统叙事,展现宋人理性思辨与浪漫想象的交织。月饼、桂花、玉兔等符号经由诗歌的提纯,逐渐沉淀为民族文化记忆的琥珀。

三、时空哲思与生命观照

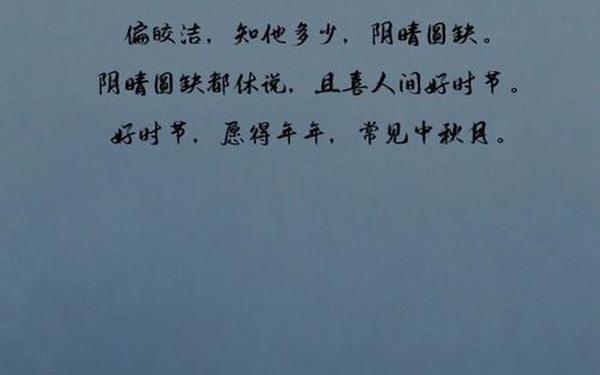

中秋诗词中的时间意识往往具有双重维度。苏轼“此生此夜不长好,明月明年何处看”将瞬时的月圆之美与线性时间的不可逆性并置,揭示欢愉的易逝性。徐有贞“阴晴圆缺都休说,且喜人间好时节”则主张超越月相轮回的表象,把握当下的存在价值,体现明代文人特有的现世关怀。

空间书写同样充满张力。张孝祥“玉鉴琼田三万顷,著我扁舟一叶”的洞庭夜月,将个体生命融入天地壮阔,抵达“不知今夕何夕”的物我两忘之境。而李白“明月出天山,苍茫云海间”的边塞月色,则在空间延展中注入家国情怀,使个人乡愁升华为对和平的集体呼唤。这种时空交织的叙事策略,使中秋诗词成为中国人精神世界的立体投影。

四、艺术手法与审美创造

中秋诗词的语言艺术呈现惊人的创造力。李商隐“青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟”运用通感手法,让视觉的“冷”与触觉的“寒”相互渗透,塑造出月光的神秘质感。刘禹锡“星辰让光彩,风露发晶英”通过拟人化描写,构建起月光君临天下的宇宙秩序,彰显唐诗的雄浑气象。

结构经营方面,张九龄《望月怀远》以“海上生明月”的宏大开篇,渐次收束至“还寝梦佳期”的私密场景,形成情感张力的螺旋式推进。黄景仁“似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵”则采用今昔对比结构,让往昔的缠绵与当下的孤寂形成强烈碰撞,开创清诗的情感强度新维度。这些艺术探索不断拓展着中秋书写的审美疆域。

在千年月光照耀下,中秋诗词早已超越节令文学的范畴,成为解读中国人精神密码的钥匙。它们记录着个体生命的悲欢,承载着民族集体的记忆,更在艺术形式上不断突破语言的边界。未来的研究或许可以深入探讨中秋诗词在不同地域文化中的变异现象,或借助数字人文技术分析意象群的历时性演变,让古典文学研究在方法论层面实现古今对话。当现代人仰望同一轮明月,那些穿越时空的诗句,依然在为我们阐释着永恒的人间情味。