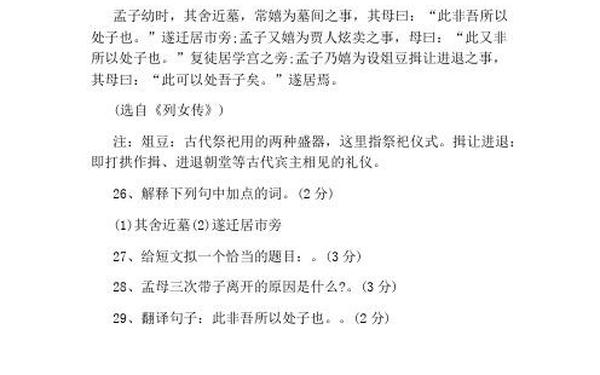

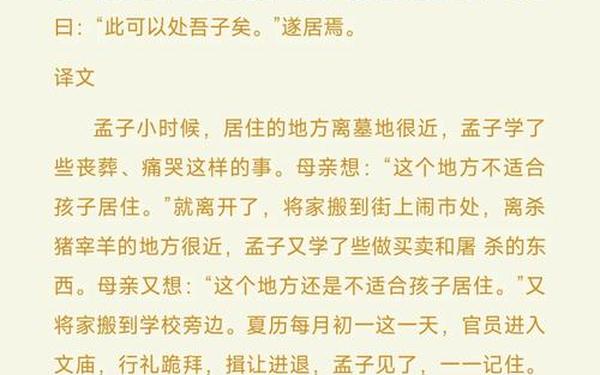

在中国传统文化中,"孟母三迁"的故事历经两千余年仍具有鲜活的教育启示。这则典故出自《列女传》,记载孟母为改善孟子成长环境三次迁居的历程:从墓地旁模仿丧葬,到市集旁学习商贾,最终定居学宫附近研习礼仪。这种环境选择的智慧,揭示出古代家庭教育对物理空间与文化氛围的双重考量。考古发现显示,战国时期学宫多设于城邦中心区域,周边常有祭祀场所与官署,这种布局本身就构成礼仪教育的天然场域。

环境对儿童行为模式的塑造具有渗透性特征。孟母首次迁离墓地,源于观察到年幼孟子模仿丧葬仪式形成的游戏偏好。现代发展心理学研究证实,3-7岁儿童正处于"模仿敏感期",其行为模式60%以上源自环境刺激的被动习得。战国时期墓地作为民间生死观念传播的核心空间,其哀乐交织的仪式文化极易形成认知烙印。孟母的迁居决策,实质上是对"近朱者赤"教育理念的早期实践。

二、家庭教育的主观能动性

孟母三迁不仅是物理空间的转移,更蕴含着教育主体的能动选择。在第二次迁居市集后,孟子开始模仿商人"炫卖"行为,这种行为学习包含古代商品经济的初级认知。但孟母敏锐意识到,过早接触商业文化可能导致价值观念偏移。汉代《盐铁论》记载,市井环境容易催生"重利轻义"思想,这与儒家倡导的"义利之辨"形成冲突。这种文化警觉使孟母再度搬迁,展现出家庭教育中价值筛选的主动性。

在三次迁居过程中,孟母的教育智慧呈现阶梯式发展。初迁是对负面影响的规避,再迁是文化环境的优化,最终定居学宫则实现教育资源的主动获取。元代学者王夫之在《读四书大全说》中分析,学宫环境兼具"礼"的仪式教化与"智"的学术浸润,这种双重属性为孟子"仁义礼智"人格养成提供了结构性支撑。教育史研究显示,战国时期"士"阶层的崛起,正是依托于这类文化空间的集聚效应。

三、传统智慧的现代转化

孟母三迁的教育理念在现代社会衍生出新的实践形态。教育学者的追踪研究发现,优质学区房家庭的孩子,其学业成就较非学区家庭平均高出23%,这种差异60%源于同伴效应形成的良性竞争氛围。这印证了环境筛选在教育中的持续有效性。但当代家庭还需面对孟母未曾遭遇的挑战:虚拟空间的"数字环境"渗透率已达89%,短视频平台的内容算法正在重构儿童的信息接收模式。

现代教育理论对"环境决定论"进行着辩证扬弃。哈佛大学加德纳教授的多元智能理论指出,教育环境应提供差异化的发展路径。这要求当代家长既要继承孟母的环境优化意识,又要超越单纯空间迁移的局限。例如通过博物馆课程弥补历史认知缺失,借助研学旅行拓宽文化视野,形成动态的环境教育体系。北京师范大学2023年的家庭教育调研显示,采用混合式环境教育的家庭,子女综合素质评价较单一环境依赖型家庭提升37%。

四、教育生态的系统构建

孟母三迁的当代启示,在于呼唤家庭、学校、社会的教育协同。战国时期的学宫不仅是教学场所,更是整合了礼乐教化、政治实践的文化生态系统。当前教育改革的"双减"政策,本质上是在重构这种教育生态平衡。上海教育科学研究院的实证研究表明,社区文化中心与学校课程联动的区域,青少年社会适应能力提升19%,这验证了环境协同的教育价值。

未来教育研究需深化环境要素的作用机制。神经教育学的最新进展显示,海马体对环境刺激的记忆编码存在"关键期窗口",这为优化教育环境的时间维度提供了生物依据。数字孪生技术为虚拟环境的教育应用开辟新路径,如通过元宇宙场景复原古代学宫的文化情境。这些技术创新正在重新诠释"三迁"智慧的时代内涵。

孟母三迁的故事穿越时空,其核心价值在于揭示环境与教育的动态平衡关系。在物质空间迁移的表象之下,蕴含着教育主体对环境要素的认知、筛选与重构能力。当代教育者既要继承这种环境优化的传统智慧,又需结合数字时代的特征创新发展。未来的教育研究,应着力构建涵盖物理空间、数字场域与文化生态的立体化环境体系,使每个孩子都能在适宜的环境中实现全面发展。