在中国古典诗歌的璀璨星河中,边塞诗以其雄浑的气象和深沉的家国情怀独树一帜。盛唐诗人王之涣虽仅存六首作品,却凭借《凉州词二首》(又名《出塞》)在文学史上留下不可磨灭的印记。这两首作品以“黄河远上白云间”与“单于北望拂云堆”的意象,构建出截然不同的边塞图景,既展现了诗人对战争本质的深刻思考,也折射出盛唐气象中蕴含的矛盾张力。本文将从文本形态、历史定位、艺术特质三个维度,深入解析这两首被章太炎誉为“绝句之最”的经典之作。

一、文本形态考辨

关于《出塞》的文本归属问题,历代文献存在多重记载。敦煌残卷P.2555收录的《凉州词》仅存“一片孤城万仞山”等残句,而北宋郭茂倩《乐府诗集》明确将两首作品并置为组诗。从内容结构来看,其一以自然景观为切入点,通过“羌笛何须怨杨柳”的劝慰展现人文关怀;其二转向历史叙事,借“杀马登坛”的仪式与“汉家神武”的评判,形成对战争本质的哲学思辨。

唐代音乐史研究显示,《凉州》大曲在开元年间经郭知运改编后风靡宫廷,这为组诗的创作时间提供了重要坐标。根据王之涣墓志铭记载,其辞官闲居的十五年(727-741年)正值边塞战事频繁之际,诗人将亲历的戍边见闻与对时局的观察熔铸于诗行。值得注意的是,敦煌写本中“黄沙直上”与传世版本“黄河远上”的差异,实则反映了河西走廊不同地域的实景特征,前者侧重沙尘暴的现场感,后者突出黄河作为文化符号的象征意义。

二、文学史坐标定位

在盛唐边塞诗群像中,王之涣的创作呈现出独特的艺术品格。与高适《燕歌行》全景式叙事不同,他擅长以微观视角捕捉战争肌理:玉门关外的羌笛、祭坛上的战马,这些细节成为解构宏大叙事的密钥。明代胡应麟在《诗薮》中指出,王诗“骨气犹存齐梁,而神韵已入盛唐”,这种过渡性特质在组诗中尤为明显——既有“春风不度”的隐喻传统,又开创了“杀马登坛”的戏剧化场景。

从接受史角度观察,该组诗在唐代即产生跨文化影响。日本正仓院藏8世纪琵琶谱中收录《凉州》曲调,其旋律走向与诗句平仄高度契合,证明这两首作品当时已作为歌词广泛传唱。清代王夫之在《唐诗评选》中特别强调其二中“神武”与“和亲”的辩证关系,认为这组诗“以两阕之异调,奏黄钟大吕之双声”,完整呈现了诗人对战争与和平的立体思考。

三、艺术范式创新

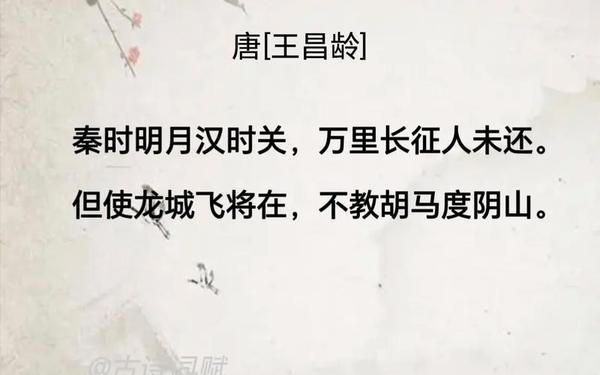

组诗的艺术突破体现在三个层面:首先是空间建构的颠覆性。其一纵向拉伸空间维度,从黄河之源(白云间)直抵春风不及的玉门关,形成2000公里的诗意跨度;其二则横向铺展时间轴线,通过单于“北望”与汉家“神武”的对视,将瞬间场景延伸为历史长卷。这种多维时空的交错,超越了王昌龄《出塞》中“秦月汉关”的单向度历史感怀。

其次是情感表达的悖论美学。表面看,“何须怨”彰显盛唐的从容气度,但“春风不度”的物理隔绝暗含对战争合理性的质疑;后诗“不肯和亲”的强硬姿态,与“祭几回”的残酷代价形成微妙对峙。美国汉学家宇文所安认为,这种矛盾修辞“在颂扬与批判之间创造了第三空间”,使诗歌获得持久的阐释张力。

最后是音乐性的开拓。组诗遵循“起承转合”的声律结构,其一从“黄河”的洪钟大吕转向“羌笛”的如泣如诉,其二从“杀马”的铿锵节奏转入“归去”的绵长余韵,这种声情配合的精密程度,在出土的唐代歌辞文献中罕有匹敌。当代作曲家钱仁康曾据敦煌乐谱复原《凉州》曲调,证实诗句平仄与旋律起伏存在严格对应关系。

四、现代性启示

重新审视这组边塞双璧,可以发现超越时代的普世价值。生态批评视角下,“春风不度”不仅是地理界限的写照,更隐喻着战争对自然生态的破坏;后殖民理论则从“和亲归去”的叙事中,解读出文化霸权与抵抗的复杂关系。值得关注的是,组诗中展现的战争创伤记忆(“人未还”)与和平向往(“不教胡马”),为当代国际关系提供了诗学参照。

在跨媒介传播领域,这两首诗持续焕发新生。2023年敦煌研究院推出的数字展演《丝路诗旅》,通过全息投影技术将“黄河远上”的视觉奇观与“杀马登坛”的行为艺术相结合,构建出多感官的诗意空间。这种传统文本与现代科技的对话,印证了宇文所安“过去不是静止的遗产,而是流动的创造”的论断。

王之涣《出塞》组诗作为盛唐精神的微缩景观,其价值不仅在于艺术成就的巅峰性,更在于它揭示了人类永恒的困境:在铁血与春风、荣耀与代价之间,如何寻找文明的平衡点。未来的研究可沿着两个方向深入:一是结合吐鲁番出土文书,考证诗中“孤城”的具体方位;二是从比较诗学角度,分析其与拜占庭边塞诗歌的异同。这些探索将有助于我们更完整地理解,为何短短五十六字能承载一个时代的集体心灵史。