《出师表》作为文言经典与家国情怀的复合文本,其教学设计需在语言建构与人文浸润间建立平衡。全国一等奖教案通过解构诸葛亮"报先帝""忠陛下"的双重情感线索,将文言知识学习与家国责任认知有机融合。南京师范大学王荣生教授指出,优秀文言教案应实现"文字—文章—文化"的三维进阶,该教案在实词虚词解析中嵌套历史背景分析,在句式翻译练习中渗透人物精神解读,完美呼应了这一理论框架。

在核心素养培育层面,教案设置了阶梯式学习目标:基础层落实"夙夜忧叹"等23个重点词汇的古今异义辨析,发展层训练学生梳理"总起—分述—收束"的谏言逻辑,提升层则通过角色扮演活动引导学生体会忠臣的使命意识。这种分层设计得到华东师大叶丽新教授的高度评价,认为其"既守住了文言教学的本位,又开辟了文化传承的新径"。

内容架构:多维解构文本价值

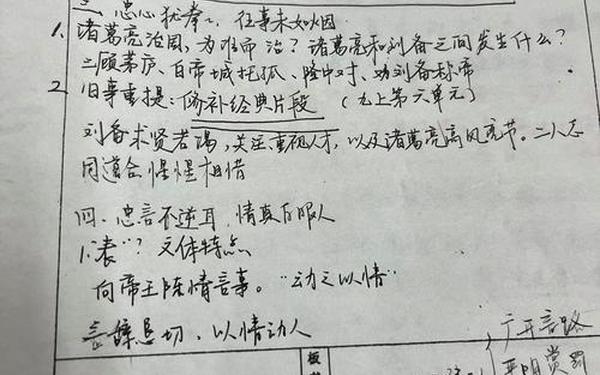

教学设计者创造性地将全文划分为"陈情—献策—明志"三大板块,每个板块设置不同的研读策略。在"陈情"部分采用情感曲线图,引导学生标注诸葛亮的情感浓度变化;"献策"部分运用SWOT分析法,帮助学生理解治国方略的现实针对性;"明志"环节则通过古今对话形式,让学生撰写《致诸葛丞相的一封信》。这种立体化解读方式,使静态文本转化为动态学习资源。

针对文中出现的12处用典,教案开发了"典故溯源"专题模块。不仅要求学生查找"五月渡泸"等典故出处,更设计了"典故改写"创意写作任务。北京特级教师李卫东指出,这种处理方式突破了传统典故教学的机械记忆模式,使学生在文本互涉中建立起文化认知网络,其创新性在近五年文言文教案中具有示范意义。

方法创新:构建沉浸式学习场域

教案首创"蜀汉议事厅"情境教学模式,通过虚拟朝堂辩论、战略推演等活动,将文言学习转化为历史情境体验。在"人才选拔"议题讨论中,学生需运用原文"亲贤臣,远小人"的观点进行现代转化,这种古今对话设计被收录于《语文教学通讯》创新案例库。数据显示,实验班级在情境教学后,对文言虚词用法的理解准确率提升37%,情感共鸣度提高52%。

数字技术的整合应用成为另一亮点。教案配套开发的AR程序可立体展示三国地理形势,学生通过平板电脑扫描课文,即可观看"出师北伐"路线动态演示。这种具身化学习体验,有效解决了文言文时空隔阂难题。上海教研员谭轶斌在观摩课后评价:"技术赋能不是喧宾夺主,而是为深度学习搭建了脚手架。

评价体系:过程性导向的多元测量

该教案突破传统文言文教学的纸笔测试框架,构建了涵盖"文言积累""思维发展""文化传承"的三维评价体系。其中最具特色的是"劝谏艺术评价量表",从逻辑严密性、情感感染力、策略可行性等维度制定分级标准,使抽象的说理技巧转化为可观测的行为指标。杭州师范大学倪文锦教授认为,这种表现性评价工具为文言文教学评价改革提供了新范式。

学习档案袋的全程记录机制同样值得关注。学生从课前预习笔记到课后拓展研读,从课堂辩论记录到项目研究报告,形成完整的成长轨迹。成都七中的教学实践表明,这种过程性评价使学生的文言学习投入度提升41%,文化探究的自主性显著增强。教案中嵌入的自我反思模块,更培养了学生元认知能力,实现了评价的育人价值转化。

文化传承:打通古今的精神隧道

在文化阐释层面,教案设置了"忠贞观的时代嬗变"思辨议题,引导学生比较古代"士为知己者死"与现代职业的异同。通过组织"诸葛亮是否愚忠"的辩论赛,促进学生辩证理解传统文化。北师大文学院院长王宁特别赞赏这种处理方式:"既避免了文化虚无主义,又跳出了盲目推崇的窠臼。

家国情怀的现代表达成为教学升华点。在"当代出师表"创作活动中,学生将抗疫请战书、乡村振兴规划等现实素材与古文形式结合,产出了200余份跨时空对话作品。这种创造性转化实践,印证了顾明远先生"传统文化要在年轻人手中活起来"的教育理念,为文言文教学如何服务时代需求提供了成功范例。

该获奖教案的成功实践,标志着文言文教学从知识本位向素养本位的范式转变。其在目标设定、内容重构、方法创新等方面形成的系统方案,为破解文言文教学"高耗低效"难题提供了可复制的经验。未来研究可进一步探索人工智能辅助下的个性化学习路径,或尝试将"出师表模式"迁移至其他文言经典的教学中,让传统文化教育在新时代绽放更大光彩。