中华文明五千年沉淀出的语言艺术中,歇后语犹如散落民间的珍珠,既承载着农耕时代的烟火气息,又闪烁着市井智慧的光芒。从茶楼酒肆的谈笑风生到文人墨客的笔端生花,这种由引子与解语构成的语言形式,始终以其独特魅力活跃在汉语表达体系中,成为解码民族文化基因的特殊符号。

一、歇后语的分类体系

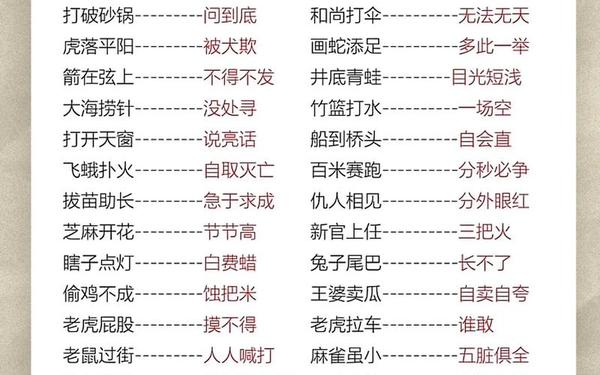

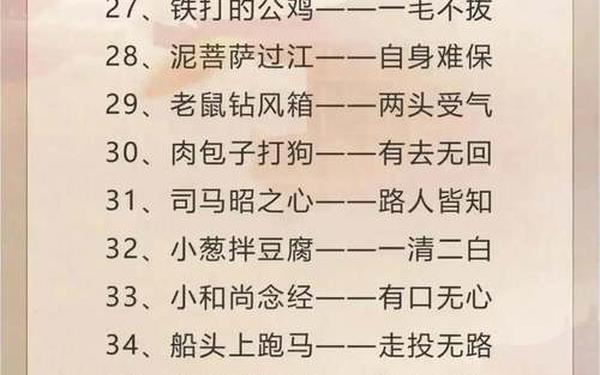

传统歇后语主要呈现四大类属特征:谐音类通过语音双关创造妙趣,如"孔夫子搬家——净是输(书)"将知识分子的窘态与汉字谐音完美结合,展现出汉语音韵的独特优势。喻事类则依托生活场景构建隐喻,"弄堂里搬木头——直来直去"既描绘了物理空间的限制,又暗喻直爽性格,这种现实场景的抽象化处理体现了民间智慧。故事类歇后语如"刘备借荆州——只借不还",将历史典故提炼为道德评判,使得文化记忆在语言符号中得以永生。现代语言学研究发现,网络时代的"笋族歇后语"(如"夺笋呐——多损啊")通过谐音嫁接创造新语料,印证了模因论视角下语言模因的自我迭代能力。

二、语言结构的双合特性

歇后语"引子+解语"的二元结构形成独特的认知张力。前段引子如谜面般制造悬念,"竹篮打水"构建具象画面;后段解语"一场空"点破抽象哲理,这种由实入虚的转换符合格式塔心理学的完形认知规律。在动态传播中,结构要素呈现弹性特征:"茶壶煮饺子——倒不出"既保留传统形态,又衍生出"有口难言"等现代变体,显示出语言符号的自我调适能力。认知语言学研究表明,这种结构通过概念整合网络(Conceptual Integration Network)激活多重心理空间,使简单词组承载复杂语义。

三、文化认知的多维映射

作为文化认知的活化石,歇后语承载着三重价值维度。在民俗层面,"黄鼠狼给鸡拜年——没安好心"折射出农耕社会的生存智慧;在维度,"周瑜打黄盖——一个愿打一个愿挨"蕴含着传统契约精神;而"外甥打灯笼——照旧(舅)"则通过谐音机制展现汉字文化的独特趣味。跨文化研究表明,非母语者理解歇后语需同时激活逻辑信息(象棋规则之于"过河卒子")、百科信息(生肖文化之于"铁公鸡")及词汇信息(谐音双关之于"小葱拌豆腐"),这种多维认知过程构成特殊的文化解码挑战。

四、现代传播的范式转换

数字化浪潮催生歇后语传播的三重变革:短视频平台通过视觉化演绎使"哑巴吃黄连"获得新生;网络社区创造"996是福报——修来的'福'报"等时代变体,实现传统文化与当代议题的嫁接;人工智能技术则构建起歇后语知识图谱,使语言资源的系统化整理成为可能。但快速迭代也带来挑战:部分网络歇后语过度依赖热点事件导致生命力短暂,谐音滥用造成语义混乱等问题凸显。语言学家建议建立动态语料库,通过机器学习区分经典表达与网络俚语,维系语言生态平衡。

当我们凝视"竹篮打水——一场空"这个穿越千年的语言标本时,看到的不仅是劳动人民的生活智慧,更是中华文明传承创新的微观镜像。在全球化与数字化交织的今天,歇后语研究应突破传统语言学框架,向认知科学、传播学、计算机科学等领域延伸:建立多模态语料数据库,开发文化认知评估模型,探索人工智能创作路径。唯有如此,这份独特的文化遗产才能在数字文明时代焕发新的生机,继续担任讲好中国故事的文化使者。