在司法实践中,刑事申诉状不仅是当事人寻求司法救济的重要载体,更是纠正司法错误、维护司法公正的关键文书。一份成功的刑事申诉状往往能通过精准的法律适用和严密的事实论证,撼动既定的司法结论。本文结合实务案例与法律规范,系统解析刑事申诉状的撰写逻辑与核心要素。

一、法律依据的精准锚定

成功的申诉状必须紧扣《刑事诉讼法》第253条规定的再审启动条件。如李x华申诉案中,申诉人通过援引1979年与1997年刑法关于主犯量刑标准的差异,指出二审法院错误适用旧法导致量刑畸重。这种法律适用层面的对比分析,需要结合最高人民法院《关于适用刑法第十二条几个问题的解释》等司法解释,形成规范效力层级的论证体系。

申诉状中法律条款的引用须注意溯及力问题。2022年某受贿罪申诉案件中,律师发现原审判决未考虑《刑法修正案(十一)》对量刑情节的调整,通过新旧法对比论证原判违反“从旧兼从轻”原则,最终实现案件改判。这种动态法律适用能力,要求撰写者具备持续追踪立法动态的专业素养。

二、事实重构的完整闭环

事实认定错误是申诉成功的核心突破口。在李x华案中,申诉人详细列举了立功情节未被认定的具体细节:包括提审笔录记载的抓捕经过、同案犯证言矛盾点等,形成完整的证据链条。这种事实重构需要运用“证据三性”理论,对原审证据的合法性、关联性、真实性进行解构。

新型证据的挖掘往往具有决定性作用。2023年某诈骗罪申诉案中,律师通过调取原始通讯记录,证明被告人不在犯罪现场的客观事实,推翻原审依据的瑕疵证言。这种证据补强需要运用大数据检索、司法鉴定等技术手段,突破传统证据收集的局限性。

三、程序违法的系统论证

程序性违法申诉需结合《刑事诉讼法》第三章关于诉讼程序的规定。某案申诉状中指出,二审法院未为可能判处无期徒刑的被告人指定辩护人,直接违反《刑事诉讼法》第35条关于强制辩护的规定。此类程序瑕疵的论证,需要对照最高人民法院《关于适用刑事诉讼法的解释》第51条等具体规范。

诉讼权利保障缺失的论证具有特殊证明价值。在2024年某故意伤害申诉案中,律师通过庭审录像发现法官多次打断辩护人发言,累计时长占辩护时间的63%,成功论证原审剥夺当事人辩护权。这种量化分析的方法,极大增强了程序违法主张的可信度。

四、文书结构的规范表达

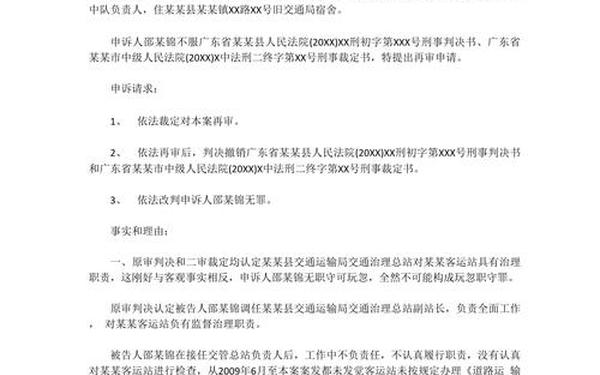

规范化的格式框架是申诉状的形式要件。根据最高人民法院《关于规范刑事申诉案件办理程序的意见》,申诉状必须包含:当事人信息、原审案号、申诉请求、事实理由、证据清单等要素。如网页16所示范本,通过分项列明诉讼程序违法、事实认定错误、法律适用偏差,使审查法官快速把握申诉要点。

语言表达的精确性直接影响文书效力。某成功申诉状在描述证据矛盾时,采用“同一证人在三次询问中关于作案时间的陈述分别出现08:00、20:00、子夜三种版本”的精准表述,有力揭穿证言虚假性。这种细节化、数据化的表达方式,较之模糊定性更具说服力。

本文通过解构刑事申诉状的法律锚定、事实重构、程序论证、格式规范四大维度,揭示了成功申诉状的创作密码。在司法改革深化背景下,申诉状的撰写更需注重类案检索、证据可视化、法律大数据等新型技术的运用。建议实务工作者建立动态知识更新机制,将人工智能证据分析系统纳入申诉准备流程,同时关注最高人民法院指导性案例的裁判要旨变化。未来的研究方向可聚焦于申诉成功率的数据建模、跨区域司法标准差异对申诉策略的影响等前沿领域,持续推动刑事申诉制度的完善发展。