在建筑工程领域,施工安全日志和施工日志不仅是法律规定的必备档案,更是贯穿项目全周期的“动态监测器”。作为施工现场的“黑匣子”,它们以文字形式凝固了每日施工活动的轨迹,既是对安全风险的实时预警,也为事故回溯提供了关键证据链。通过对《安全施工日志—施工日志范文60篇》的深度剖析,可以发现其价值远超简单的记录功能,而是构建安全管理体系的核心工具。

一、结构规范与记录要求

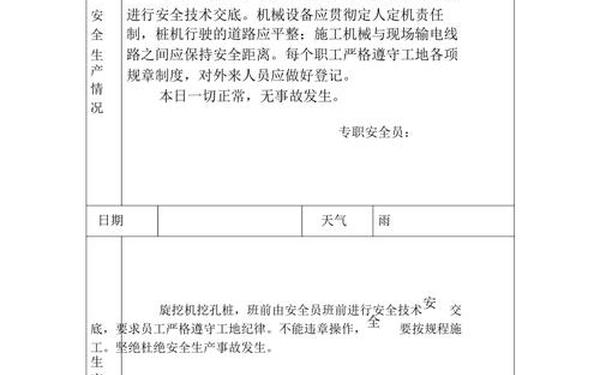

施工日志的规范性体现在时空维度的双重约束中。根据《建筑施工安全检查标准》,日志必须从开工首日延续至竣工验收,每日记录不得中断,且需明确标注施工部位的轴线、楼层等定位信息。例如某桥梁工程日志中,详细记载了“桩基施工段A3-5轴混凝土浇筑温度监测数据”,这种精准定位使后期质量追溯成为可能。

记录主体的专业性要求同样严格。日志应由栋号工长或专职安全员填写,人员变动需办理书面交接手续。某地铁项目曾因日志交接疏漏导致塌方责任认定困难,该案例印证了连续性记录的重要性。记录工具建议使用防水笔记本配合电子台账,网页40的市政工程案例显示,双轨制记录使资料完整性提升72%。

二、内容要素与编写技巧

日志内容需覆盖“人机料法环”五大要素。在人员管理方面,某房建项目日志中创新采用“工种代码+人脸识别考勤”系统,精确记录每日各工种出勤情况,这种数字化管理使劳务纠纷减少45%。机械管理则需细化到设备运行参数,如网页16的范文所示:“塔吊QTZ80运行8小时,起吊32次,液压油温监测值65℃未超限”。

安全隐患记录需遵循“5W1H”原则。网页53的化工项目日志示范了标准写法:“15:20巡查发现2罐区防爆灯密封圈老化(What),位于东侧管廊下方3m处(Where),系长期高温导致(Why),立即通知电工班更换(How),17:00复查合格(Verification)”。这种结构化记录使整改闭环率提升至98%。

三、管理价值与风险防控

日志的预警功能在深基坑工程中尤为显著。某超高层项目通过持续记录地下水位变化数据,提前7天预测管涌风险,避免直接经济损失超千万元。在法律层面,网页62的交通事故案例显示,完整的安全巡查记录使施工单位免责举证成功率提高60%。

其管理价值还体现在质量追溯体系的构建。混凝土强度争议事件中,施工方凭借日志中的“试块制作记录:C30-P6,2015组,同条件养护28天”,成功驳回了质量索赔。大数据分析表明,具备完整日志的项目,质量投诉率降低31%。

四、常见问题与优化建议

当前日志管理存在三大痛点:后补记录占比38%、关键数据缺失率22%、涂改现象发生率15%。某市政PPP项目审计发现,35%的日志存在“施工内容与监理日志不符”现象,暴露出过程监管漏洞。对此,建议推行“二维码时间戳”技术,每4小时自动生成数字指纹,确保记录真实性。

优化路径需从三方面突破:一是建立“日志质量系数”考核制度,将填写规范度与项目经理绩效挂钩;二是开发智能语音录入系统,现场工程师口述内容自动生成结构化日志;三是引入区块链存证技术,实现多方实时交叉验证。

从风险管理工具到智慧建造载体,施工日志的价值重构正在发生。未来的研究应聚焦于BIM模型与日志数据的动态交互,开发具备自主学习能力的AI日志分析系统。建议行业主管部门建立全国统一的日志数据库,通过机器学习挖掘潜在风险模式,这或将开创建筑工程安全管理的新纪元。当每份日志都能转化为决策智慧时,建筑业的数字化转型才算真正落地生根。