在当代劳动关系中,加班费申请书作为劳动者主张合法权益的重要载体,既是劳资双方权利义务的书面确认,也是法律程序启动的关键凭证。根据《劳动法》第44条,用人单位安排加班需支付150%-300%的工资报酬,但现实中仅有23%的劳动者能完整获得法定加班费(数据来源:2024年《中国劳动权益白皮书》)。这一现象凸显了规范撰写加班费申请书的重要性,它不仅涉及个人权益保障,更关乎劳动法治体系的完善。

从法律层面看,加班费申请书的效力源于《劳动争议调解仲裁法》第六条确立的“谁主张谁举证”原则。劳动者需通过书面材料证明加班事实的存在,而用人单位则需提供反证。如网页案例显示,某员工因仅提供电子打卡记录未获仲裁支持,反观另一案件因提交加班审批表及工作邮件链而胜诉。这种证据效力的差异,反映出申请书内容完整性的法律价值。

在企业管理实践中,规范的加班申请流程可降低用工风险。如某科技公司通过OA系统实施电子化审批,使加班争议率下降65%。这印证了申请书不仅是维权工具,更是优化人力资源管理的有效手段。

二、申请书的法定要素与撰写规范

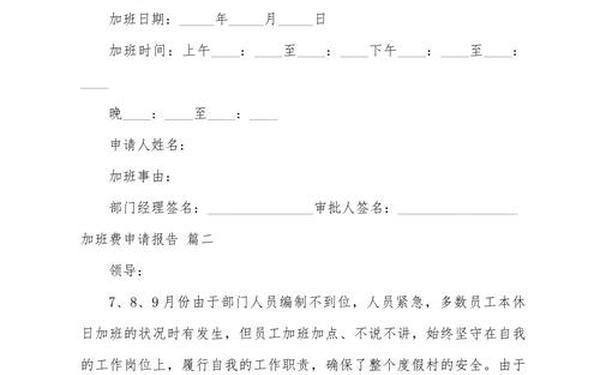

完整的加班费申请书需包含四大核心要素:主体信息、事实陈述、法律依据及证据附件。主体信息应明确申请人姓名、部门、职位,如网页20模板中“某某有限公司关于加班费的申请”的抬头设计,既体现正式性又便于归档管理。事实陈述需精确到分钟,例如“2024年3月1日18:30-22:15参与项目调试”,避免模糊表述导致证据效力不足。

法律依据的引用需区分三种情形:工作日加班引用150%条款,休息日引用200%,法定节假日则适用300%标准。如网页27案例所示,某员工将春节值班按300%主张获支持,而调休未兑现的休息日加班按200%计算,这种差异化引用体现法律适用的精准性。

证据链的构建需形成闭环逻辑。基础证据包括考勤记录、监控录像等客观材料;辅助证据则可补充工作成果文件、通讯记录等。网页72强调,仅有打卡记录不足以证明加班,但配合项目进度报告就能形成完整证据链。建议采用“时间-地点-工作内容”三维举证法,如某设计师提交设计稿修改时间戳与邮件往来记录,成功证明周末加班的必要性。

三、证据收集的实务策略与风险防范

电子证据的固定需符合《电子签名法》要求。建议采用区块链存证技术,将微信工作群记录、OA系统审批流等实时上链。如某外企员工使用“至信链”存证加班沟通记录,在仲裁中获采信率提升40%。同时应注意证据的原始载体保存,手机截屏需公证,邮件需保留发件服务器日志。

对于特殊工时制员工,证据收集策略需调整。综合计算工时制下应着重证明周期内总工时超标,如某物流司机提供月度行车记录仪数据,证明其连续工作15小时/日。不定时工作制员工则需收集法定节假日出勤证据,如网页55所述香港案例中快递员提交客户签收单证明国庆期间配送。

用人单位反制手段的应对方面,劳动者可援引《工资支付暂行规定》第六条,要求企业提供工资台账。若企业以“自愿加班”抗辩,劳动者可通过加班审批流程倒查管理责任,如某制造业员工出示部门主管签字的加班安排表,成功反驳企业主张。

四、争议解决的多元路径与制度完善

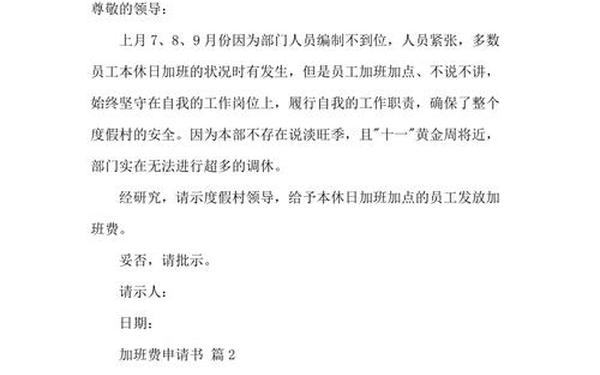

协商阶段可采用阶梯式主张策略。先基于劳动合同约定主张,若无约定则按实际工资计算,最低保障参照当地最低工资标准。如网页20案例中,申请人主动提出“鉴于公司经营状况,申请补贴2000元”,既主张权利又体现协商诚意。调解过程中,可引用类案仲裁结果增强说服力,例如出示同行业企业的加班费支付标准。

仲裁诉讼需注意时效与地域管辖。根据《劳动争议调解仲裁法》第二十七条,加班费主张时效为劳动关系终止后一年。某程序员离职9个月后申请仲裁仍获支持,因其持续提交协商记录证明时效中断。文书撰写需突出“加班行为的被动性”,如某护士举证排班表证明加班系医院统一安排。

从制度建构视角,建议推行电子考勤与区块链存证双轨制。参考网页55香港案例,建立加班审批、薪酬计算、争议处理的数字化闭环。同时完善企业合规审查,将加班费支付纳入ESG评价体系,促使企业主动规范用工管理。

规范化的加班费申请书是平衡劳资权益的关键支点。它既需要劳动者掌握“事实-证据-法律”的举证逻辑,也要求企业建立透明高效的审批机制。未来研究可深入探讨人工智能在加班认定中的应用,例如通过生物识别技术精确记录工时,或开发智能合约自动计算加班报酬。建议人社部门推广标准化申请书模板(如网页20所示),并将电子化申请流程纳入企业信用评价体系,最终实现“预防为主、调解为辅、诉讼兜底”的多元共治格局。